本站讯(叶升课题组供稿)磷酸盐(Pi)稳态在所有生物体中都是一个受严格调控的过程,其功能障碍会导致人类肾范可尼综合征、植物生长迟缓和微生物致死等多种功能紊乱。为了在Pi的生物合成需求和胞质Pi浓度过高的风险之间实现微妙的平衡,细胞以无机多聚磷酸盐(polyP)的形式将Pi储存在膜结合的酸钙小体样细胞器中。酿酒酵母VTC复合体作为已知的真核生物多聚磷酸盐聚合酶,利用ATP在胞质中合成polyP,并将其转运到液泡中储存起来以维持细胞内Pi稳态。

酿酒酵母VTC复合体包含了至少四个亚基:Vtc1,Vtc2,Vtc3和Vtc4,同源蛋白在其他低等生物中也已经被发现。近年来,随着VTC复合体的聚合酶和转位酶功能被鉴定,polyP合成和转运的偶联机制也被确定。虽然目前已经获得了一些结构域的结构,但是有限的信息限制了团队对生理状态下VTC复合体的组装,调控以及激活机制的研究。

2023年4月17日,天津大学叶升课题组在The EMBO Journal在线发表题为Cryo-EM structure of the polyphosphate polymerase VTC reveals coupling of polymer synthesis to membrane transit的研究论文,解析了酿酒酵母内源性完整的VTC复合物的冷冻电镜结构,结合一系列体内和体外的功能数据,对polyP通道的门控机制和VTC激活机制提出了新的见解。

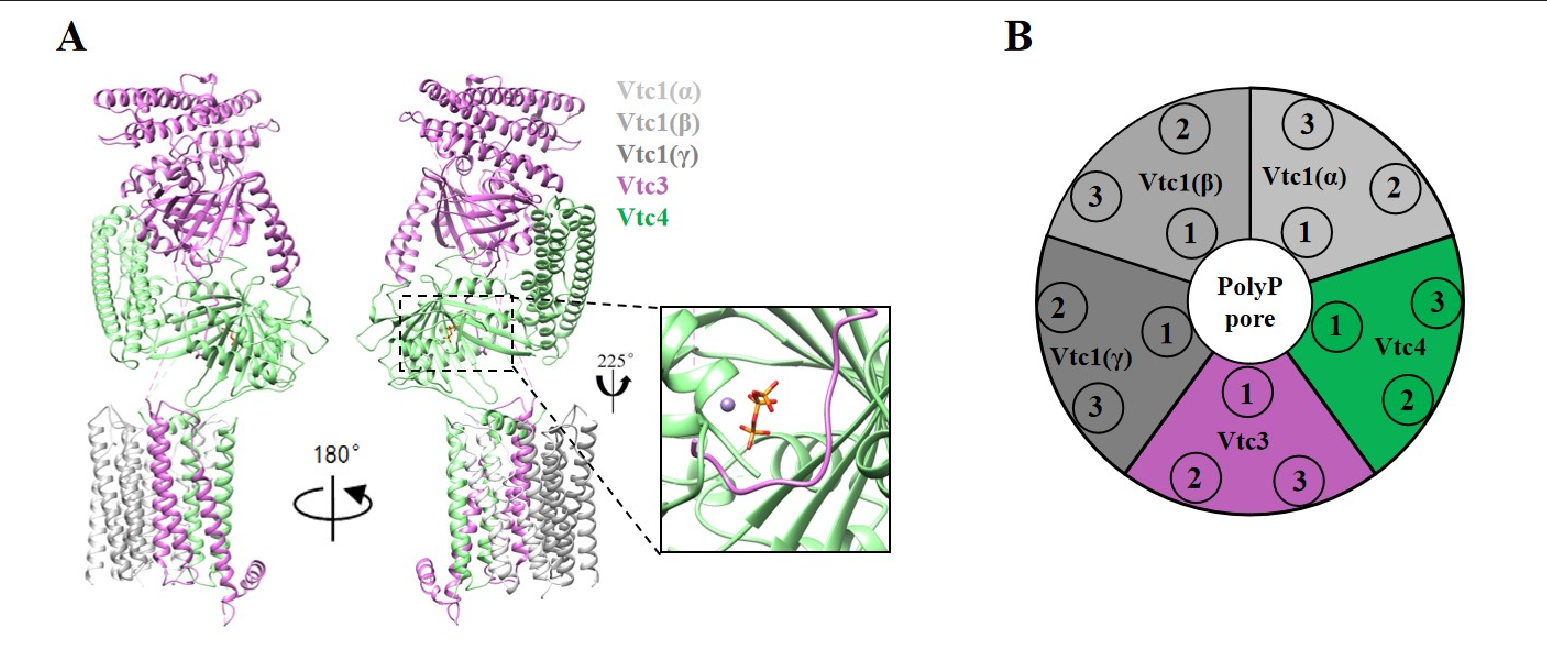

首先,团队对生理状态下的VTC复合体的组装方式进行了研究。Vtc4/Vtc3/Vtc1复合体的结构揭示了一个意想不到的异源五聚体结构,包含一个Vtc4亚基,一个Vtc3亚基和三个Vtc1亚基(图1)。每个亚基的三次跨膜螺旋(TM1-TM3)以赝对称的方式组装,形成圆柱形五聚体跨膜结构域。Vtc3的胞质结构域和Vtc4的胞质结构域形成非对称的异源二聚体。在Vtc4的中心结构域中包含三磷酸盐和Mn2+。

图1 VTC复合体的结构(A)和跨膜区组装(B)

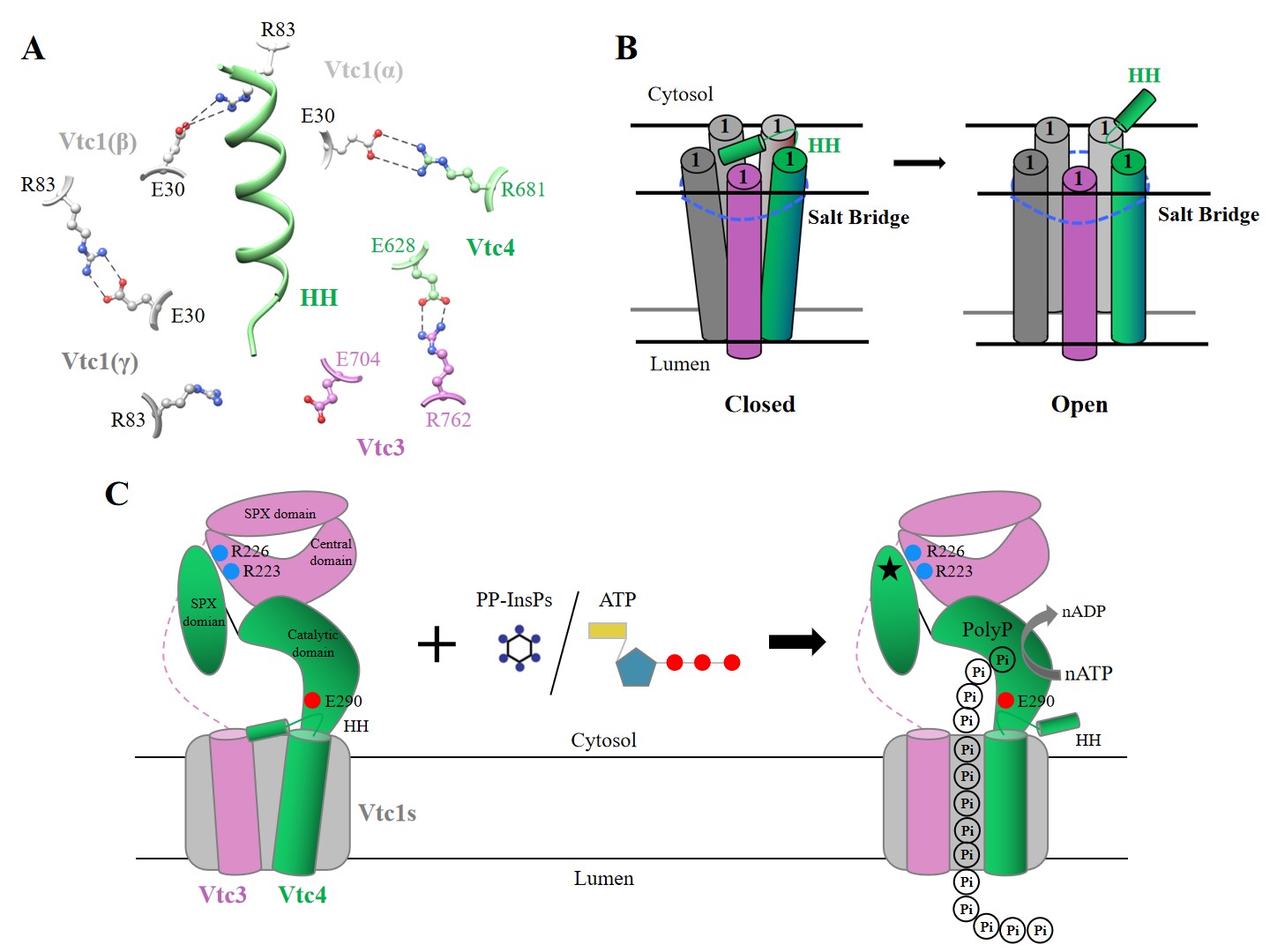

随后,团队深入探究了VTC复合体的功能。VCT的结构和体外polyP合成实验都清晰的支持VTC偶联polyP聚合酶和转位酶活性。团队利用纯化的液泡和5-InsP7以及1,5-InsP8等生理性配体对VTC的功能展开了研究,发现纯化的VTC复合体以ATP-和肌醇多聚磷酸盐(PP-InsPs)依赖的方式合成polyP(图2)。跨膜区形成一个polyP选择性通道,可能采用静息态构象,其中Vtc4的闩锁状水平螺旋(HH)限制了polyP的进入。Vtc4的催化中心结构域位于赝对称polyP通道的顶部,为新合成的polyP创造了一个强正电性通路,该通路可以将合成与易位耦合。

图2 VTC复合体的功能研究

(A)分离的液泡合成polyP。(B)Vtc4的水平螺旋HH堵塞polyP通道的入口。(C)Vtc3的结构域组成。(D)Vtc3通过磷酸化的loop的调控polyP的合成。

进一步,团队探究了VTC复合体调控polyP的合成。Vtc3和Vtc4都包含一个高度相似的SPX结构域,团队发现只有Vtc4的SPX结构域对于polyP的合成和PP-InsPs调控是至关重要的。进一步,团队还发现Vtc3通过磷酸化的loop来调控polyP的合成。Vtc3存在一段特殊的loop(残基234-292),该loop的C-端包含一簇磷酸化位点,团队利用丙氨酸或天冬氨酸取代该loop中六个丝氨酸残基来模拟非磷酸化或磷酸化状态,实验结果暗示该loop的磷酸化对polyP的合成具有负调节作用(图2)。

最后,团队探究了polyP通道的门控机制。团队发现Vtc4的水平螺旋在通道入口处的不对称排列对polyP通道施加了不对称的力,导致亚基间相互作用界面的相对位置不同,使得由TM1螺旋形成的通道直径从胞质侧向液泡内侧逐渐变窄,形成一个可能用作门控的最窄点。亚基间多对保守的盐桥形成的“离子锁”可以将各亚基维持在一起。因此,在polyP通道打开期间,水平螺旋闩锁可能被抬起,TM1螺旋可能在胞质侧向内倾斜,在液泡内侧向外倾斜,从而打开通道(图3)。基于此,团队提出了一个简化的VTC激活机制模型。

图3 PolyP通道的门控机制

(A)VTC复合体的亚基间界面形成多对保守的盐桥。(B)PolyP通道的门控机制模型。(C)VTC复合体的分子机制模型。

天津大学生命科学学院叶升教授,湖北大学生命科学学院吴珊教授和瑞士洛桑大学免疫生物学系Andreas Mayer教授为本文的共同通讯作者。天津大学生命科学学院博士研究生刘伟和湖北大学生命科学学院博士研究生王洁宁为本文的共同第一作者。云南大学生命科学学院陈庆锋教授,瑞士洛桑大学免疫生物学系Véronique Comte-Miserez博士,天津大学生命科学学院博士研究生张梦宇,湖北大学生命科学学院喻雪婧副教授和德国弗赖堡弗赖堡大学有机化学研究所Henning Jacob Jessen也参与了这项工作。天津大学生命科学学院为本文第一单位。该研究得到科技部、国家自然科学基金委员会、中国博士后科学基金等的资助。

原文链接:

https://www.embopress.org/doi/10.15252/embj.2022113320

(编辑 赵晖 王敬蕾)