本站讯(医院管理处供稿)心脏外科围术期管理体系的优化一直是心血管疾病外科诊疗领域所面临的重大挑战。传统的围术期血管动力学管理模式在处理多器官功能动态变化、血流动力学波动等复杂情况时,往往存在决策滞后和个性化不足等局限性。如何借助多模态数据融合的人工智能辅助决策,实现手术精准度的有效提升和围术期风险的显著降低,已经成为心脏外科亟待突破的核心难题。

在天津大学医工结合项目和技术团队的支持下,由天津大学胸科医院郭志刚教授、韩建阁教授团队联合美国印第安纳大学医学院孟令忠教授团队合作设计的临床研究——“多部位组织氧与血流动力学监测指导的非体外冠脉搭桥围术期管理”,经过3年的临床实施,其研究成果被影响因子高达93.6的国际权威医学期刊《The BMJ》(英国医学杂志)接收,并于3月24日正式上线发表。这是天津市第一作者单位发表的首篇《The BMJ》正刊论文。该成果全面客观评估了多部位组织氧监测结合血流动力学管理方法对择期非体外冠脉搭桥围术期管理中的实际效用,这为全球医学领域的临床决策和科学研究提供了宝贵的依据,并将有力推动心血管疾病外科诊疗领域的进一步发展。

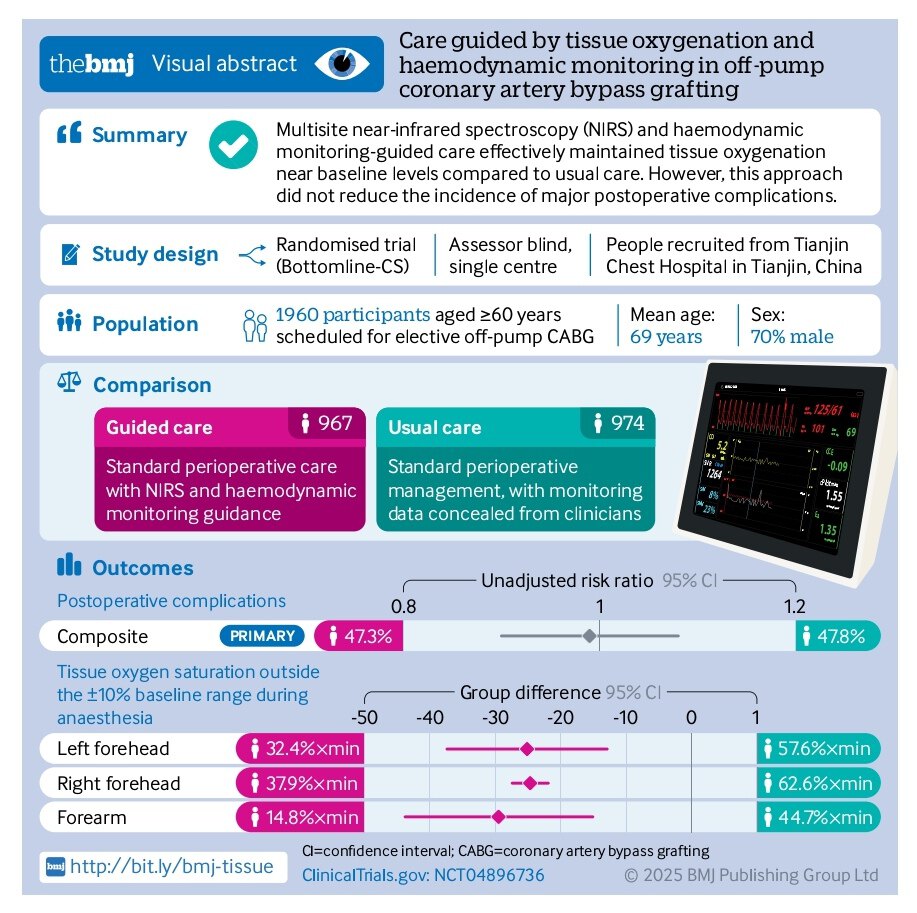

非体外冠脉搭桥术后常见的并发症包括脑、心、肺、肾、感染及死亡,这些并发症可能与组织器官灌注不足密切相关。目前,围术期血流动力学管理主要依靠动脉血压监测,但这未必能全面反映组织灌注状况。近20年来,近红外光谱(NIRS)技术已被广泛应用于监测脑部和肌肉的氧供需平衡,其指标与局部组织灌注密切相关。然而,该技术在围术期管理中的实际效用仍存在疑问。本研究旨在探讨结合多部位组织氧监测与血流动力学监测在非体外冠脉搭桥术中的应用价值,以期为降低并发症风险提供新的精准监控手段。

本研究为单中心、评估者盲法的随机对照研究,纳入1960例年龄≥60岁的择期非体外冠脉搭桥患者。患者随机分为两组:

1.干预组(980例):采用双侧额部及一侧前臂的多部位组织氧监测和连续血流动力学监测,维持组织氧水平在术前基线±10%范围内。

2.对照组(980例):接受常规围术期管理,虽佩戴NIRS和血流动力学监测设备,但数据对临床医生屏蔽。

所采集的数据覆盖了每位患者从入院到出院全过程的临床信息,包括病历文字、化验检查结果以及高频采集的术中和术后连续时序生理数据(呼吸参数、组织氧饱和度、血流动力学指标等)。主要结局为术后30天内的复合结局,包括脑、心、肺、肾、感染及死亡并发症的发生情况。

从总体临床数据来看,多部位组织氧监测结合血流动力学管理可在术中有效维持组织氧水平,虽然并不支持在择期非体外冠脉搭桥手术的围术期管理中的常规应用,但值得关注的是,干预组中肺炎发生率的降低提示该技术在预防特定并发症方面具有潜在价值。未来的研究应聚焦于高风险患者群体,进一步探讨该监测技术在特定术后结局中的应用潜力,从而精准优化围术期管理策略。

该临床研究依托天津大学医工结合重点项目——“基于人工智能数据分析的非体外冠脉搭桥手术围术期不良事件预警方法及应用”,旨在研发基于多模态数据融合的人工智能辅助决策系统,以实时监测和采集患者生理指标,并通过大数据智能分析提前预测潜在并发症,实现对患者围术期不良事件的实时预警,为个性化精准医疗提供技术支撑。该系统已在天津大学医学部科研团队的支撑下完成关键技术的研发,计划在2025年内正式启动规模临床应用,这将有望为心外科医生提供更加高效、智能化的管理工具,从而显著提高手术安全性,降低术后并发症的发生,提升患者的治疗效果和生活质量。

【相关链接】

该临床研究以“天津大学胸科医院”作为第一作者单位,于2024年8月21日投稿至《The

BMJ》,并于2025年2月3日获得接收,3月24日正式上线(doi:

https://doi.org/10.1136/bmj-2024-082104)。该临床研究获得天津市科技局、天津大学以及天津市心血管急危重症重点实验室的高度关注和大力支持,并得到天津大学医工结合项目的唯一资助。据悉,《The

BMJ》创刊于1840年,是英国医学会会刊,与柳叶刀(THE

LANCET)、新英格兰医学杂志(NEJM)和美国医学会杂志(JAMA)齐名,被誉为“全球四大顶级医学期刊”,其2024年影响因子高达93.6。作为全球最具影响力的综合性医学期刊之一,《The

BMJ》发表的研究成果对全球医学发展具有深远的影响。

该成果是天津大学胸科医院成为天津大学附属医院以来,积极践行"健康中国"战略、推动医工交叉创新的生动写照。天津大学胸科医院数十载深耕心血管疾病诊疗的临床积累,与天津大学医学部在智能医学领域的领先技术优势深度融合,全面提升了医院在精准医疗领域的核心竞争力。面向"大健康"时代的重大需求,校院双方将携手构建从基础研究到临床转化的创新生态链,为提升国民心血管健康水平注入强劲动力,同时为全球医疗智能化发展贡献中国方案、天津方案。

(编辑 焦德芳 牛和旭)