本站讯(通讯员 陈仪琳 刘珺)在天津市南开区政协十六届二次会议上,刘珺老师作为南开区政协文侨委副主任及天津大学教师代表慰问了奋战一线的医务工作者,在会议开始前刘珺老师还应南开区政协医疗卫生界别宋丽萍委员之请,欣然创作了一幅《羊没兔气(扬眉吐气)》水墨画,慰问广大医疗界。此次慰问得到南开区政协甄士东主席等领导的充分肯定。

这幅《羊没兔气(扬眉吐气)》图笔精墨妙,栩栩如生。画中央是一只兔子,墨背白腹,双耳俊立,眼神炯炯,憨态可掬,象征着即将到来的农历兔年,是对新年新气象的憧憬展望。兔子身后是一丛经冬不凋,遇霜犹茂的墨竹。竹作为岁寒三君子之一,自古以来就受到文人墨客的钟爱,而这幅图中的竹更象征着经历疫情困扰仍然百折不挠勇往直前的白衣天使们。兔子左侧的白菜谐音“摆财”,右下方的蘑菇营养丰富,食用可提升免疫力,这两种食物寄托着刘珺老师对祖国未来繁荣昌盛,祥和太平,医疗资源优质丰厚,医疗技术能力和医疗质量水平显著提升的美好期许。

《羊没兔气(扬眉吐气)》

而最巧妙的是这幅画见兔不见羊,取名“羊没兔气”正谐音“扬眉吐气”。于此同时,“羊”谐音“阳”,“羊没”即“阳没”,这寄托着医务工作者对阳性病例数量降低,疫情彻底结束,百姓健康平安的美好期望,而整幅画也象征着广大医务工作者和人民群众对坚决打赢疫情防控阻击战,守得云开见月明的决心和信心。

刘珺老师在返校后应学生邀请,讲述了这幅《羊没兔气(扬眉吐气)》图背后的故事。

问:是什么契机促成您创作这幅画呢?

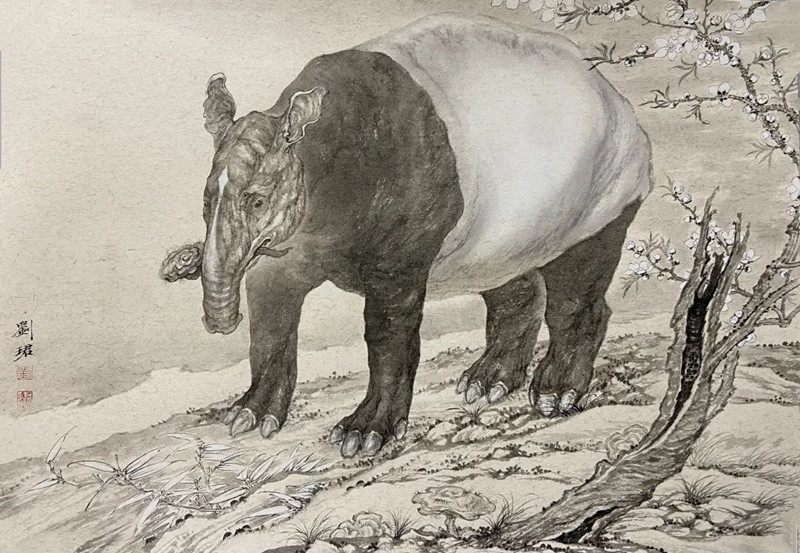

答:在2022年疫情刚刚开始传播的时候,我就最早报名了疫情防控第一梯队协助核酸检测,几个月来几乎都一直住在学校,没有回家。老校区每一栋有阳性病例需要隔离的宿舍楼我都第一时间报名去为同学们送饭送物资。因为自己亲身参与其中,所以我特别能体会医护人员的艰辛。在一线抗疫的同时,我也趁工作和志愿的间隙进行书画创作。在元旦期间,我画了一幅驱邪除病的神兽——貘,受到各界包括医生朋友们的喜爱。

南开区政协宋丽萍委员是中国人民解放军联勤保障部队天津康复中心健康管理部副主任,是与我相识几届的政协、青联委员,她既是军人更是医生,心中既有医者悬壶济世的仁爱又不乏军人的铮铮铁骨,她告诉我这段时间医务人员们极为辛苦,他们带病奋战,跟病魔抢人,宋委员的话轻描淡写,但我能真切地感觉到医务人员的辛苦和心酸,再加上宋委员告诉我医务人员们都非常喜欢“羊没兔气”(扬眉吐气)这个成语,她希望我能以此为主题画一幅画,为一线的医务人员鼓舞士气。宋委员的话非常触动我,我也认为这件事是非常有意义的。作为一名美术工作者,当你不知道怎么表达的时候,就用自己的方式,自己手中的笔去表达。所以我决定必须尽全力画好这幅画,从接到宋主任的邀请开始一直到凌晨一点半,终于赶在政协会议召开之前完成。

《貘》

问:您的画笔精墨妙,栩栩如生,让我们领略中国传统文化的水墨意蕴同时内心也得到极大激励。您能简单谈谈文学艺术(尤其是中国传统文化)在抗疫过程中发挥的作用吗?

答:习近平总书记提出了文化自信,在党的二十大讲话中又强调推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。2022年8月,我申报的“书画+”美育教育机制项目获得天津大学拔尖人才创新创业项目立项。该项目是基于传统书画美育教育为载体,联合医工院明东、孟琳教授的脑响应科学数据为参照,搭建集学校教学、传统美育心理基地、AI网络平台三位一体的跨学科美育教育机制。课程还运用传统哲学、美学、中医养生、冥想调吸、肢体运动等方式辅助书画练习,从而使自闭症儿童及抑郁症患者或学业生活压力较大的学生得到身心放松和心理疗愈的效果。上个学期的中国画、中国书法校公选课已经结束,其中中国画班180人,书法班50人。从同学们反馈的结课创作与结课论文来看,课程设置的优化起到了良好的美育教学及心理疏导的效果。特别是受疫情影响下的学生们精神压力更大,普遍反应在课上以书画来放空思绪消除焦虑快而有效。学科交叉下的中国书画课程成为了学生们释放压力沐浴传统文化的净土。这也是中华优秀传统文化在当下创造性转化和现实意义。

我认为传统文化在抗疫中更多的还是起到哲学的引导作用和精神的支持作用。从《文心雕龙》到《历代名画记》,不管是中国传统书画还是文学作品思想,历朝历代都离不开中国文化的滋养。我曾经创作过一幅中国画《正清和》(入选第十二届全国美展中国画作品展),这幅画展现的就是儒家的正知正见、道家的清静无为、释家的中和仁义以及这三种文化的完美融合。一直以来我也在告诉我的学生们要将中国传统文化中的这种包容博大的精神融入到创作中。

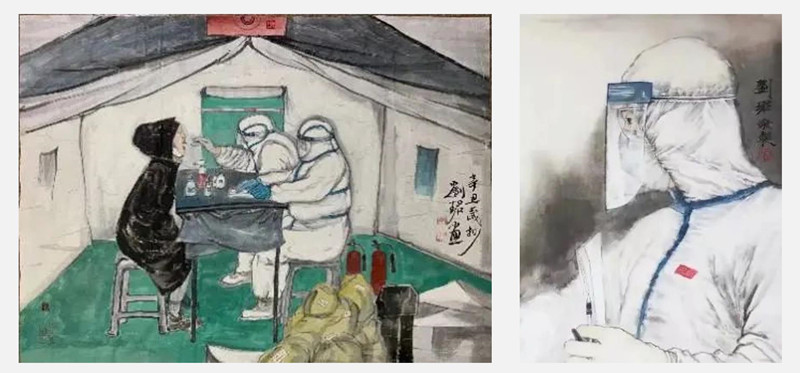

在抗疫过程中,中国传统文化更是起到了极强的精神支撑作用。几千年的悠久历史,中国人民面对艰难始终团结一心、同舟共济,中国人骨子里的大公无私,无我奉献的精神,更是极大地增强了我们的民族凝聚力,让我们能在面对疫情时万众一心,众志成城。而文艺作品独有的感发特性,也会给予创作者和观赏者强烈的精神力量,为奋战抗疫一线的医务工作者们振奋人心,鼓舞士气。在疫情爆发这段时期,作为一名美术工作者,我积极参加并组织抗疫题材的美术创作。早在2022年1月初,我就曾提议并协同南开区美协主席团动员了南开区美协开展线上抗疫题材美术作品展的作品征集活动,并得到市美协领导的肯定。我还邀请了驻区高校师生代表、天津青年美术家代表的优秀作品参与本次南开美协组织的线上抗疫书画作品展。不少天大的在校学生、书画社团的学生们也表示要积极创作,为抗击疫情贡献自己的一份力量,用我们的美术创作为一线的医务工作者们提供精神上的鼓励和支持。

《正清和》

问:您能分享一下在创作这幅《羊没兔气》图时的内心感受吗?

答:创作是心象通过艺术表现不断完善、追求完美的过程。有时是即兴发挥一蹴而就;有时是几个小时或是三五天细心打磨慢慢享受创作过程中的愉悦;大型创作则是艺术家综合造诣的体现,周期较长,灵感、心性与状态需要阶段性的调整。如果换成文学大概类似于即兴的诗词;精美的散文或是严谨的小论文;工程浩大的小说、专著或是大论文三者。我们平时的教学科研工作时间很紧,创作本身也是对工作压力的缓解。每每作画之前需要思考,但动笔画的时候就不去多想,尽量放空意识,自由发挥的同时也要下笔严谨,尽全力做到精妙。

一直以来我的每张作品也是秉承着这种全力以赴的态度,而且创作的灵感不能中断。如果是大创作,周期长达几个月,可以阶段性的去画,不动笔的时候去思考。要不断把创作意识调整到最初的维度,画面要统一,要看上去一气呵成,每个细节也要“致广大而尽精微”。创作需要心静,晚上的时间整,从晚上七点一直画到第二天早上七点的情况很常见。创作的过程是忘我的,是把自己的灵魂拿出一部分放在画面上,这样的画才有生命力。

《天大三筛歌》和《大寒抗疫记》

“夫画者,成教化,助人伦。”刘珺老师是一名优秀的画家,也是一名尽职尽责的老师和政协委员。他曾表示,将会以创作的形式将各行各业、普通百姓在疫情期间顾全大局努力奋战的一幕幕画面呈现给世人。从《天大三筛歌》到《大寒抗疫记》再到《貘》,刘珺老师始终坚持着自己的信念,用画笔默默记录着疫情之下的动人画面,用有温度的美术作品温暖这个不平凡的冬天。

这幅《羊没兔气(扬眉吐气)》为鼓舞士气、激发斗志而作,满怀着医务工作者对疫情退散,守得云开见月明的深切期盼,刘珺老师以一颗赤诚之心,寄情于笔墨之中,跃然于咫尺之上,笔触虽尽,墨香犹存,尺牍虽小,意味深长,画中传递的是一份份满满的正能量,是以刘珺老师为代表的的文艺工作者们对最美逆行者的致敬和鼓励!

万物复苏必有时,疫去安来春可期!愿每一位朋友都能扬眉吐气,战胜疫情!我们期待春暖花开之际与大家重逢在美丽的校园!

(编辑 焦德芳 杨璇)