本站讯(分子+研究院供稿)受可持续能源对锂需求快速增长的推动,从水源(如盐湖)中开采锂需要高效且环保的分离技术。膜分离作为一种连续分离技术,分离过程不产生相变、消耗能量低、无需添加剂。然而,由于单价阳离子之间在半径和脱水能上的微小差异,通过膜分离技术去除锂离子以外的其他一价阳离子(如Na⁺和K⁺杂质)仍然是一个巨大的挑战。因此,开发具有锂离子识别的创新膜分离技术是高效提取锂资源的关键。

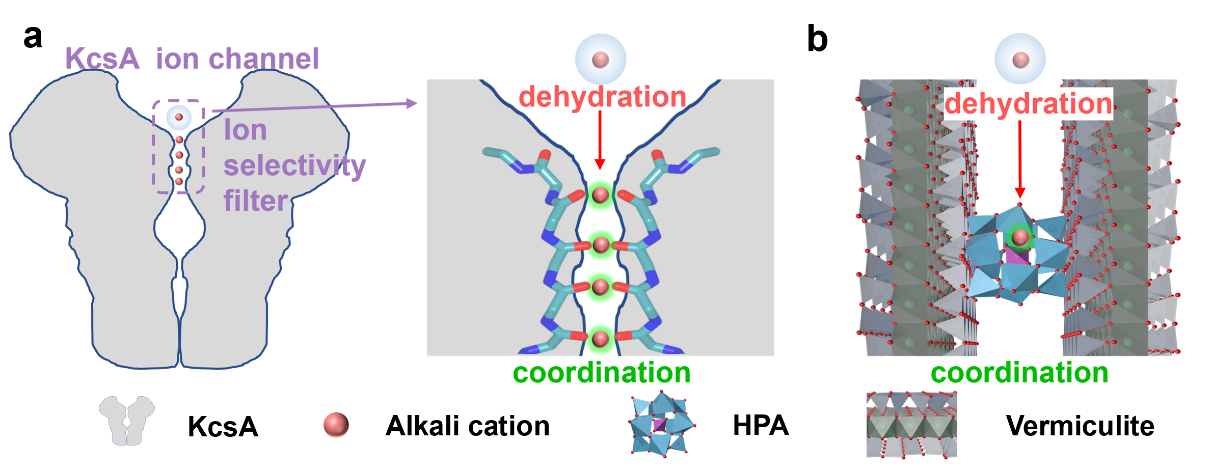

图一:锂离子识别膜的设计理念

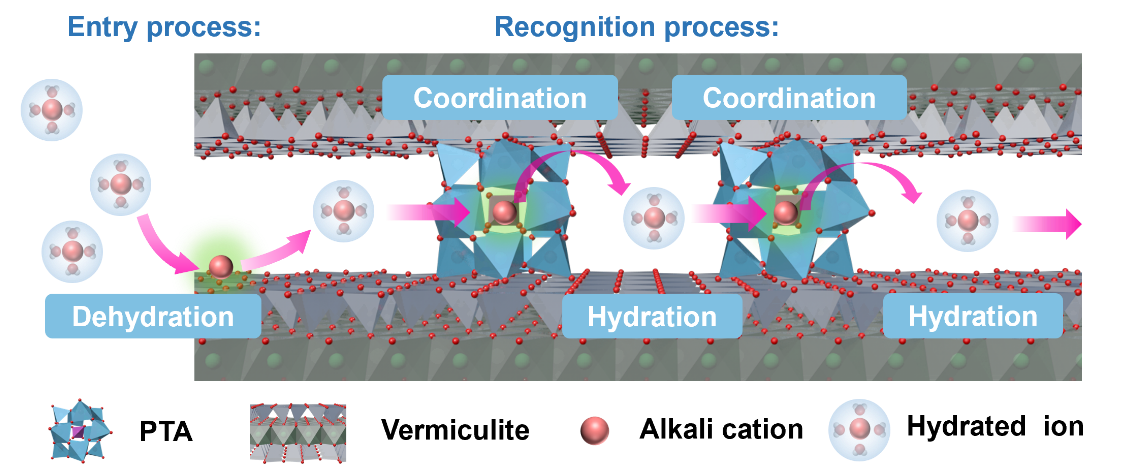

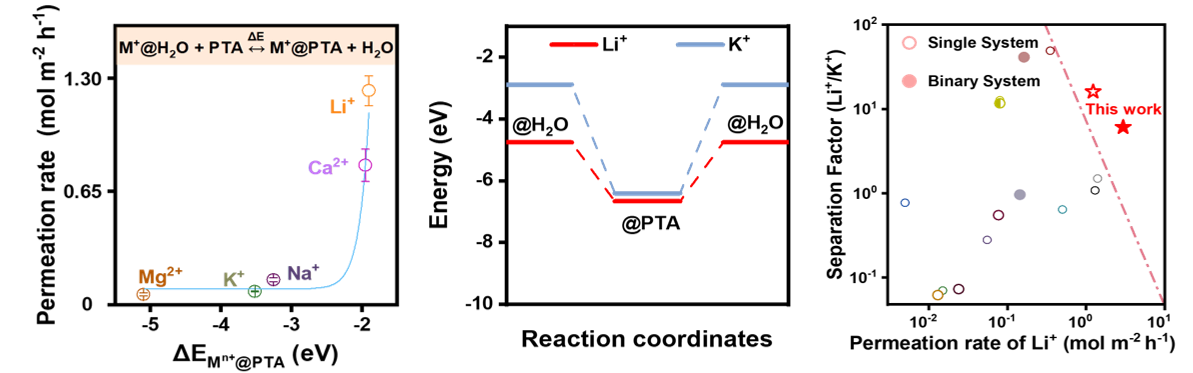

作为离子分离膜的生物仿生目标,由于KcsA具有的亚纳米通道和离子与其羰基的精确配位,KcsA显示出极高的单价阳离子选择性(图一a)。受此启发,天津大学分子+研究院英才教授周凯歌团队报道了以杂多酸配体为识别位点功能化二维离子通道(图一b),利用离子在配位与水合状态间的交换势阱选择性,从而实现一价碱金属离子的高效筛分。在众多配体中,Keggin构型的磷钨酸能够提供锂离子优先的传输选择性(图二)。通过Keggin构型的磷钨酸对蛭石通道的功能化构筑了Li+/K+分离比达16的高效分离膜,较低的配位/水合交换势阱深度提供了锂优先的快速传输通路。采用该型的磷钨酸修饰的蛭石二维通道,其Li+/K+分离比最高可达16(图三)。因此,该研究所提出的交换势阱选择性模型为开发高效锂离子选择性分离膜提供了新的设计策略,从而为盐湖锂资源开采提供有效的解决方案。

图二:磷钨酸功能化二维膜中的锂离子识别

图三:配位/水合交换势阱选择性模型与锂离子分离性能

该工作以“Heteropolyacid Ligand in Two-dimensional Channels Enable Lithium Separation from Monovalent Cations”为题发表在ACS Nano 2025, 19 (4), 4233-4241上,并入选当期Supplementary Cover Art。共同一作为天津大学分子+研究院董馨瑶、艾新宇和贺伟军,通讯作者为天津大学分子+研究院英才教授周凯歌和自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所高级工程师杨扬。该研究受到自然科学基金面上项目(22278302)、科技部重点研发(2021YFB3802500)与海河实验室项目(24HHWCSS00009) 资助。

原文链接:https://doi.org/10.1021/acsnano.4c10606

作者简介:共同第一作者

董馨瑶,天津大学分子+研究院硕士研究生

艾新宇,天津大学分子+研究院博士研究生

贺伟军,天津大学分子+研究院博士研究生

作者简介:通讯作者

周凯歌,天津大学分子+研究院英才教授,英国皇家学会牛顿学者。专注于亚纳米孔道内的物质超快弹道传输研究,在包括:Nature 、Angew. Chem. Int. Ed. 、ACS Nano 等期刊上发表论文40余篇

杨扬,自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所高级工程师。专注于水处理膜技术研究,在包括:Sci. Adv.、JACS、Angew. Chem. Int. Ed. 、ACS Nano 等期刊发表论文50余篇

(编辑 刘延俊 安桐瑶)