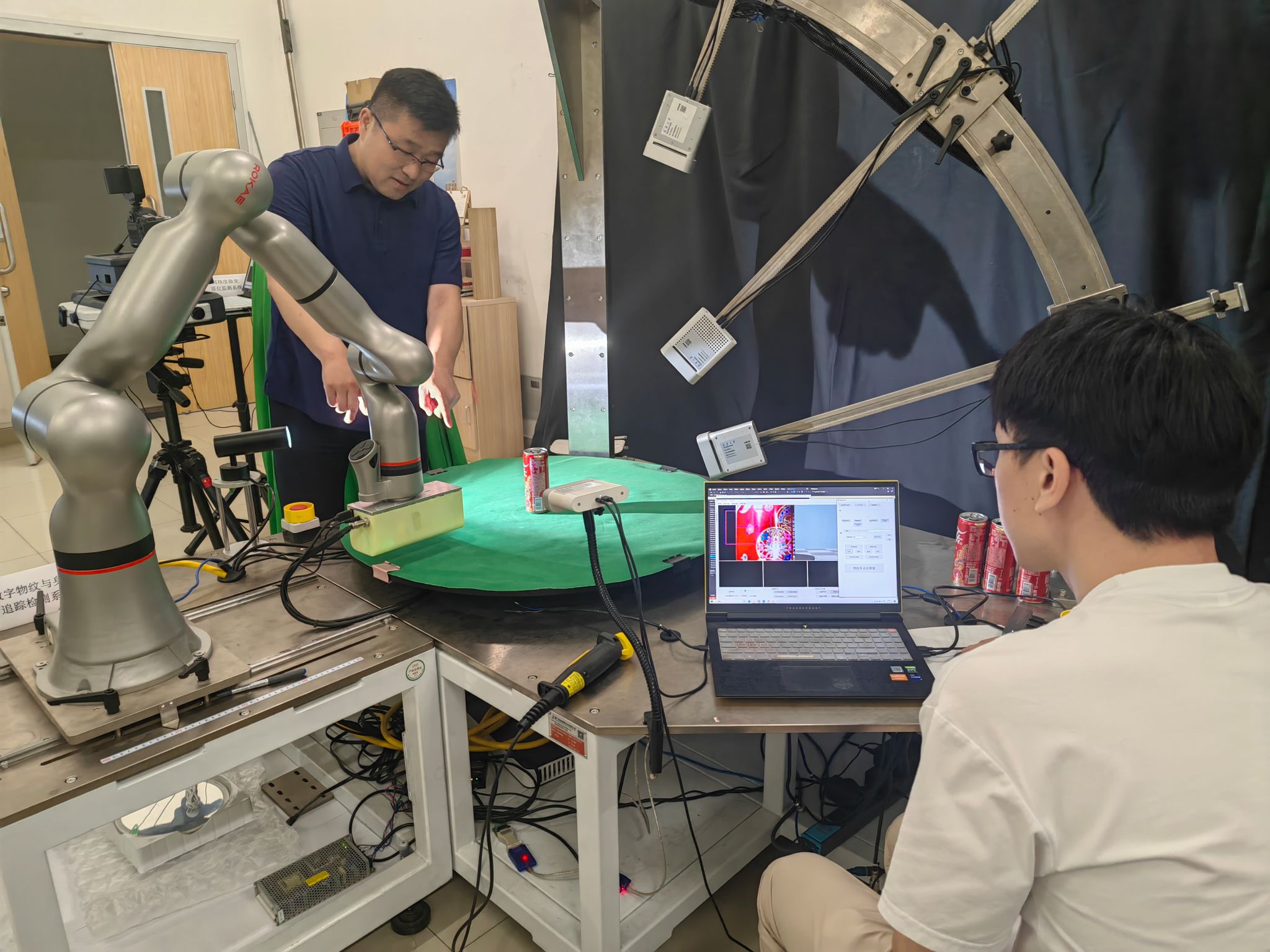

本站讯 (记者刘晓艳 科技日报记者陈曦)5月29日,记者走进由天津大学智能与计算学部冯伟教授团队领衔的“馆藏文物数字指纹提取鉴别与身份智能管理关键技术”项目实验现场,只见在实验室中,一台显微探头相机在精密的机器臂操纵下,围绕着一尊古朴的“青铜鼎”进行自动定位、精确对焦以及图像信息采集。旁边的电脑屏幕上,实时展示着相机捕获的细致画面。最终,一个比头发丝还细的点位,经过上百倍放大,清晰地出现在屏幕上。

在这微观的世界里,即便是一个“小点”,也蕴含着丰富的信息,可以与先前采集的图像进行详尽比对。

借助先进的数字化技术,项目团队发掘出每件文物独一无二的微观特征,进而构建出文物的数字指纹(以下简称“数字物纹”),以此实现文物身份的快速鉴别与确认,即快速鉴别“它是它”。这正是担任国家文物局“文物本体表面监测与分析研究”重点科研基地主任的冯伟所主导的工作。截至目前,该技术已成功让湖南博物院(湖南省文物鉴定中心)400件珍贵文物拥有了“数字物纹”。

文物有了可信可靠的“身份证”

据介绍,文物身份安全是文物安全不可或缺的一环。目前,我国已有备案博物馆6833家,国有可移动文物更是多达1.08亿件(套)。这些馆藏文物不仅数量庞大,而且材质和器型种类繁多。

随着国内外文化交流日益频繁,文物的流通、借调和展览已成为常态。

在过去,博物馆文物的保存和展览过程中,进出库管理主要靠人工标记。尽管近年来电子标签的使用,使得文物的进出都有了明确记录,但这些标签可与文物分离,因此仍存在使用高仿赝品进行“以假换真”的隐患。这种隐患难以单纯依靠人工经验来彻底消除。

如何确保“它是它”,已成为国内外博物馆界共同面临的难题。

“目前,馆藏文物身份安全的主要问题在于缺乏一种无痕、无损、适用面广且安全可靠的鉴别手段。”冯伟教授解释道,“我们就是要构建一个‘数字物纹’库,为这些珍贵的馆藏文物提供更加完备的身份安全保障。”

为此,包括冯伟教授团队在内的多家单位,从总体设计、技术突破、装备研发和示范验证四个维度共同进行科研攻关。他们的目标是将文物“数字物纹”这一全新技术打造成一个全场景、全周期、全安全级别的馆藏文物身份保护与管理解决方案,同时建立起相应的装备体系和标准规范。这一系列举措预计将极大提升我国馆藏文物身份安全保护与管理的水平。

自动鉴别“它是它”只需几分钟

构建“数字物纹”是一项高度精密且创新的技术,最核心的技术环节是实现从宏观到微观连续尺度的自主原位比对。

以青铜器为例,这一技术需要从器身上精准采集特定的点位作为“物纹”信息,且在展览结束后,要能准确找到当初采集“物纹”的精确位置,并进行自动比对鉴别。

由于采集的点位尺寸达到了10微米级,环境中光线的细微变化或点位定位的微小误差,都可能对采集到的“物纹”图像信息造成极大的影响,甚至使其变得“面目全非”。

“我们利用立体视觉和人工智能的方法,实现了对文物在三维空间内从宏观到微观的六自由度自主定位和识别,而且这一过程无需依赖相机标定。”冯伟教授介绍道,“我们还实现了光照条件的自动还原,以及手眼物坐标系的快速统一。我们的原型系统能在几分钟内自动判断一件文物的真实身份,而且所提取的‘数字物纹’在机理上保证了难以物理伪造。”

值得一提的是,即使文物的原始信息已经时过境迁,拍摄环境和设备也无从追溯,冯伟团队依然能够通过这种技术实现对原始信息的精确比对。

“最近,我们实现了对百年前伯希和拍摄的文物照片的原位比对。”冯伟教授介绍,虽然无法得知百年前拍摄时使用的相机型号,但通过人工智能技术,团队仅使用一张历史图像和几张当前观测图像,就能自动学习出一个虚拟镜头,并将其应用于现代相机上,从而实现与百年前伯希和拍摄照片的测量级原位比对。这可谓是世界上第一次做到让相机“穿越”百年。

据了解,“数字物纹”技术将在湖南博物院、杭州市临平博物馆等单位进行更大规模的示范验证。

湖南博物院数据中心主任何也表示:“‘数字物纹’技术基于计算机视觉原理和人工智能算法,能够提取文物固有的微观视觉特性。通过比对前后两次采集的微观视觉特性,我们可以实现高精度判别文物身份。这将为文物出库、巡展等流转业务中的文物身份安全提供强有力的技术支撑。”

(编辑刘晓艳)