百卅荣光 强国担当

编者按: 2025年,天津大学(北洋大学)将迎来百卅校庆。130年辉煌历程中,有兴学强国的血脉传承,有发展变迁的岁月之歌,有天大先生的师者风范,也有青年学子的动人故事。《天津大学报》特开辟“百卅荣光 强国担当”专题栏目,探索“人文+”精品创作路径,辑录天大人共同的文化记忆。

第九教学楼(资料图)

讲讲60多年前的天大老故事

□ 文/王玉林

我于1960年考入天津大学,1965年毕业后在学校工作。读书时,我住在18斋——那里大概相当于后来留学生公寓的位置。当时,天津大学与南开大学之间,有一个很大的湖。炎炎夏日里,湖边绿树成荫,那个湖是我们学习之余游泳的乐园。

现在回忆起来,在学校里有几件事令我至今记忆犹新。

义务劳动——用泥填出北洋广场

那时经常有全校性的义务劳动。60年代初,学校仍在陆续建设中。我上学期间,轰轰烈烈的义务劳动就展开了,几乎所有的学生都参与了。比如,学校要建土坯围墙,从和泥到脱坯,从搬运到垒墙,都是由同学们自己完成的。

当时的第九教学楼前没有北洋广场,那里还是敬业湖的一部分。从一些老照片中,可以看到当时的九楼前的情景。为了增加部分陆地面积,我们从学校西面的大坑挖泥,填充了敬业湖的一部分。挖泥的地点大概在现在水利馆及以西的地带。因为泥比较多,我们弄来了小铁轨——类似煤矿用的那种铁轨——还有小车,从坑里运泥,也有人用挑子挑泥。大家干劲冲天,每天欢声笑语,还喊着号子,填上了部分敬业湖,修建了现在的北洋广场。学校10楼后面有一条小路,当时还是一条土路,一下雨就成了“水泥”路,泥泞难走。学校组织大家义务劳动,我们都参加了,按照比例搅拌好水泥,把这条小路变成了真正的“水泥”路。

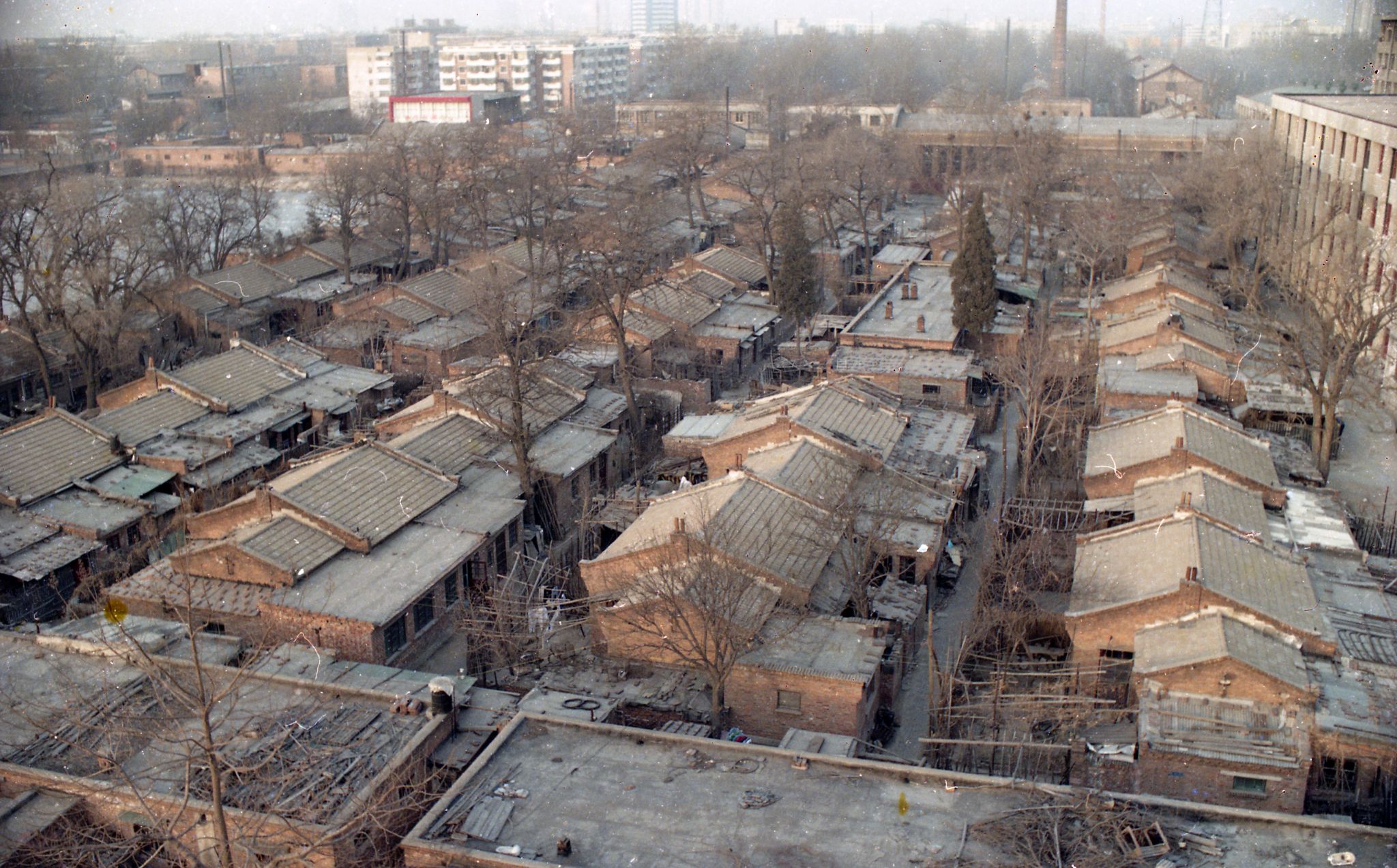

卫津路校区建校场景(资料图)

实习趣事——去对了地方盖错了被

1960年代虽然艰苦,但大家的学习气氛十分浓郁。每年夏天,学生们都要到农村去做“三夏”(夏收、夏种、夏播)和“三秋”(秋收、秋播、秋种),大家自己动手拔麦子、割稻子,自己起火做饭,睡在大土炕上,对农村生活有亲密的接触。

当时的实习分为认知实习、生产实习、课程实习、毕业实习。每个实习由15天到1个月不等。大学生综合素质比较高,对于一些工作,在师傅的耐心指导下,很快就可以熟练地掌握了。我们从“打小活”开始,没多久就能“盯班”,做正式的工作了。

天津大学机械系的实习有几个“定点单位”,比如洛阳拖拉机厂、长春一汽等。每次实习,大家住在“大通铺”,十分热闹。我们班有45人,毕业实习一个单位安排不下,最后确定一部分同学到长春,一部分同学到上海。因为实习时间还是冬季,所以首先面临的问题就是如何御寒。大家商议,长春很冷,上海相对温度高一些。而班里同学南方、北方的都有,所带的被子薄厚不一,大家决定采取“配给制”,把同学的厚被子集中起来,由去长春的同学用;薄被子集中起来,由去上海的同学用。

到了实习地,大家发现事情正好相反:长春由于冬天比较冷,供暖情况反而良好,室内温度比较高,穿衬衣就可以了,厚被子捂得同学们直冒汗;而上海地处南方,冬季没有暖气,屋里却十分寒冷,同学们盖着薄被子,冻得够呛。至今回忆起来,大家都还为当初的这个“错误决定”而哈哈大笑。

“学雷锋”——45种笔体的笔记本

1963年3月5日,毛泽东主席亲笔题词“向雷锋同志学习”,“学雷锋运动”随即在全国范围内开展起来。天津大学是青年人集中的地方,“学雷锋运动”自然不甘落后。各个方面都涌现出了很多的好人好事。比如,有人自己的衣服脏了,为了洗着方便,早晨就用脸盆泡上,放在水房里;可是等中午来的时候,经常会发现自己的衣服已经被洗好了,挂在水房里,却不知道是谁做的。大家彼此相处都很融洽。 上大学时期,同学们之间的纯真友谊始终让我们怀念。其中一件事每次想起,都令我感慨。

大学三年级,我们班有一门金属热物理课,大家都很认真地准备。眼看还差一周就要考试了,一位叫汪国君的同学的笔记本说什么也找不到了。当时这门课的考试,并不是照本宣科,老师是按照自己的讲义讲,再开列一堆参考书,大家课后研读。考试的时候,有的课程是采取口试的方式的。事先老师出题,然后大家抽签,准备好后,考生轮番进入考场,接受三位老师“三堂会审”,考生需要根据抽到的题目进行回答。这样的考试中,笔记就十分重要了。

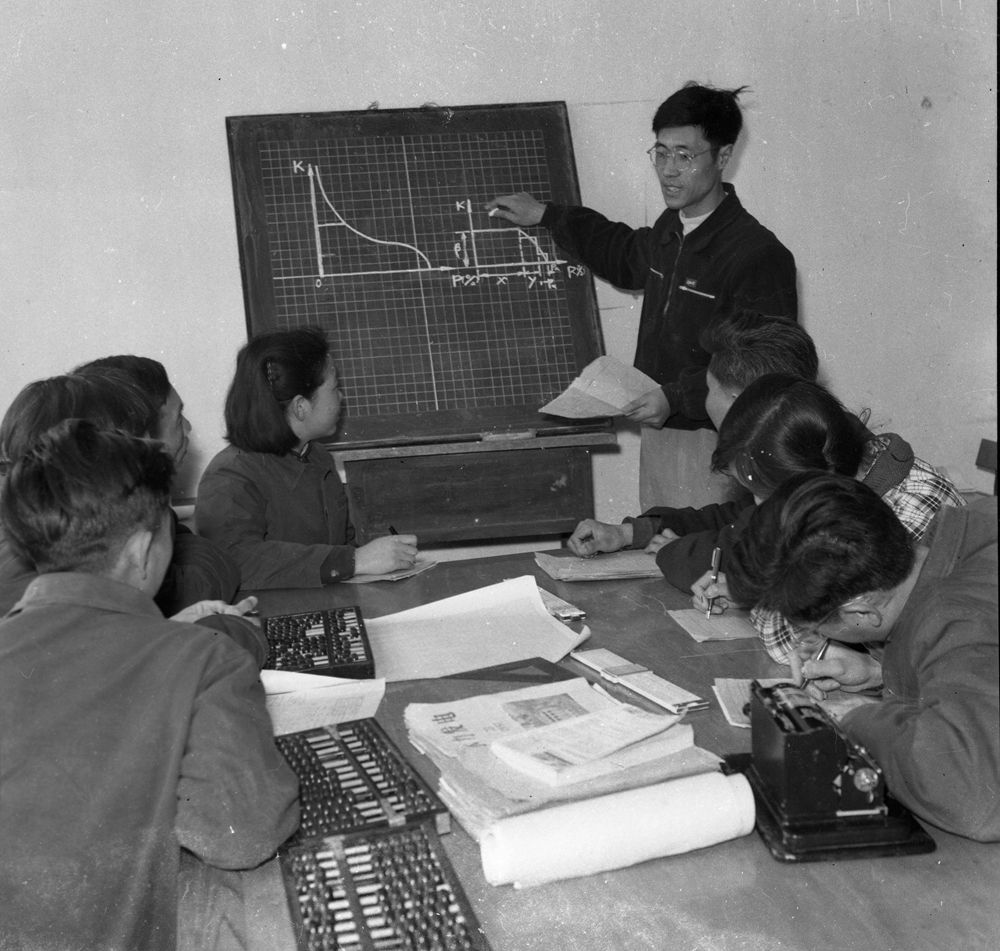

1960年师生科研场景

眼看就要考试了,这个时候丢了笔记本,汪国君同学怎么能不着急呢?全班同学们一商议,决定分出章节,每个人从自己的笔记中抄一部分,集合在一起。很快,汪国君同学又拥有了一本新的笔记,上面留下了45个人的笔体。就是在这样的帮助下,汪国君同学顺利通过了考试。

这样的笔记本如果能留下来,应该是很有纪念意义的了。

“自然灾害”时期——挖野菜闹肚子

1960年代,中苏关系恶化,苏联单方撕毁合同,同时向中国逼债,加上自然灾害,使得全国不得不开展“节粮度荒”活动。当时还有一种“增量法”做饭,就是想办法让原来体积不大的食物,如馒头等,变得特别多,特别大。班里组织同学们到团泊洼的一个叫做大白庄的地方挖野菜——当地叫做“马曲菜”——回来把野菜洗干净后,加上玉米面,做团子。没想到,不少同学吃过后上吐下泻,闹了肚子。当地的老乡知道后说,这种野菜不是不能吃,但必须得先在阳光下暴晒,然后吃就没事了。

我们为道路湖泊命名

□ 文/于克勤

记得那是1994年的春天,为了迎接当时国家教委“校园文明建设验收”,学校(卫津路校区)开展了为校园10条道路和2个湖泊征名的活动。《天津大学报》第624期第4版刊登“校园区部分道路、湖泊征名启事”后,在师生员工中引起了强烈反响。我当时不仅是这次征文活动的组织者之一,而且还是积极的参与者。从校报编辑部收到许多应征稿件的字里行间,看得出广大师生员工爱我天大、奉献才智的真挚情感,看得出大家颇动了一番脑筋。许多师生说,这项活动本身重要的在于参与,因为“参与使我们倍感亲切”。

卫津河畔东门(资料图)

1994年3月21日上午,春寒料峭,党委宣传部的门被轻轻推开,一位老人走了进来,干部们抬起头来,呵,是赵老!年逾九旬的赵今声教授面带微笑地从上衣口袋里掏出一叠整整齐齐的纸说:“这是我对学校道路、湖泊命名的建议。”在场的宣传部干部们望望窗外那摇曳的树枝,再看看站在面前那张红润、慈祥的面庞,无不为之感动。

赵老的建议是这样写的:“仁、义、礼、智、信五德为中华民族传统美德;德、智、体、美、劳五育为国家教育方针;实事求是为我校校训,应从上述原则出发,为我校道路命名,鼓励青年向上进取。”按照“学校部分道路示意图”,赵老从道①至道⑤顺序依次起名为,“求实道”“明德道”“启智道”“致美道”“强体道”;按路①至路⑤顺序依次起名为,“勤工路”“兴仁路”“尚义路”“崇礼路”“敦信路”;湖①为“乐群湖”,湖②为“友谊湖”。(以下道路顺序除注明外,皆为由①-⑤)。

时任校党委副书记李全生,在繁忙的工作空隙也为本报送来了两套命名方案,其中一套是这样考虑的:“求实道”“北洋道”“育人道”“科学道”“成才道”;路名顺序:“树德路”“学智路”“体育路”“健美路”“劳动路”;湖①取名为“园丁湖”, 湖②取名为“学子湖”。李书记的第2套方案,完全是从经线纬线这一出发点考虑为道路命名的,湖泊则按照地理方位取之为“南湖”“北湖”。

数学系教师尚泰寅来稿为两个湖泊命名。他为湖①取名“益寿湖”,因为每天早晚都有不少教职工在湖边锻炼身体,消除疲劳,对他们的身心健康大有裨益。湖②地处留学生宿舍和专家楼前面,这里的景色如诗似画,给国际友人和青年学子留下美好的回忆,因此取名为“学子湖”。

电子系1993级图像班的娄隽同学在来稿中建议,天大是高等学府,因此为道路命名除中文外,应标有英文。他为10条道路依次取名为:“天骄路”“大雷路(“大”音“太”,是汲取我国古音韵之变)”“聚沙路”“才疏路”“园林路”;“北门道”“洋观道”“群竞道”“英发道”“萃栋楼”。有趣的是,10条道路名为藏头,首字连读即为“天大聚才园,北洋群英萃”。他为两湖起名,湖①为“苍龙湖”,湖②为“朱雀湖”。

材料系曲传江老师为10条道路取名依次为“求实道”“北洋道”“中兴道”“石化道”“云青道”“苑东路”“永康路”“湖东路”“联湖路”“湖西路”,两湖为“仙乐湖”“兴华湖”,即与原来2个湖名相对应,联系起来为“青年—敬业—兴华—仙乐”,意义深远。

自动仪系企电专业92级甲班吴霖同学来稿建议,将道⑤命名为“以升道”,路②为“太雷路”,路③为“宣怀路”,用来分别纪念掌校人盛宣怀先生、校友张太雷烈士、桥梁专家茅以升先生。

物理系1991级团支部的来稿是这样为道路和湖泊命名的,“求实道”“敬业道”“奋进道”“太雷道”“天北道”“朝阳路”“北洋路”“兴中路”“青年路”“夕阳路”,两湖为“团结湖”和“友谊湖”。他们在来稿中饱含激情地写下了这样一段话:“校园道路印上了我们重叠的脚印,校园景色给了我们多少美妙的遐思……成功时,那一草一木都来分享我们的欢悦;失败时,清凉的湖风给我们抚慰。能不感到亲切吗?欢乐忧愁我们共度,今儿我们为你命名了,乐颠儿了,朋友们!”

当年从组织者角度,我写下了《参与使我们倍感亲切》这篇通讯,刊登在1994年3月30日出版的《天津大学报》第4版,记述了广大师生员工积极参与此项活动的真情实感。从参与者角度,我也积极开动脑筋,为校园道路、湖泊起名。“爱晚湖”“金晖路”就是当时我的创意(《天津大学报》1997年4月30日校报复刊700期纪念文章《沃土会更芳香》记载)。从地理位置讲,这一湖一路均坐落在我校的西侧,毗邻老干部活动中心,每当夕阳西下,晚霞映照在波光粼粼的湖面,金晖灿烂,很容易使人联想到唐代诗人刘禹锡“莫道桑榆晚,为霞尚满天”那句传世佳句。当时我想,选“爱晚”和“金晖”为湖名和路名,不仅可以表现广大离退休教职工老有所为、老有所乐和老当益壮的进取精神,而且还可以昭示后辈,永远不要忘记这些老同志们为天津大学发展和建设所做的贡献。

儿时的天大二村

□ 文/卢岚

二村是1952年天津大学卫津路校区组建后首批兴建的教师新村。名为“村”,其实它不是本质意义上的村落,这里只是大学教授和行政干部居住的地方。虽然居民们大多数都是知识分子,但在1950年代,这里充满着淳朴的浓浓乡情。教职工之间、家属之间、孩子之间和睦相处,其乐融融,充满爱意。这给我们留下了终生难忘的美好记忆。

天大二村(资料图)

二村住着近百户人家,我们家在东南一隅。记得闲暇时,校领导也到教师家串门。当然,他们串门是带着工作目的,并非闲逛。1956年夏天的一个傍晚,时任副校长李曙森来我家登门小坐,当时我父亲卢绳尚属于年轻教授,李校长主要是想听取我父亲对教学改革的意见,并说想抽空听听我父亲讲课。进门时我母亲递给他一把蒲扇,李校长边扇风边同我父亲攀谈起来。告辞时,他手里摇着扇子就出了门。这时,我竟然冲着他喊:“扇子是我们家的!”童言无忌,这一嗓子惹得大伙儿哄堂大笑。李校长笑着转过身来摸摸我的头说:“小精豆子,我把扇子还给你!”若干年后,李校长到我家时还不忘重提这一笑谈。

二村住着诸多德高望重的老教授,如中国焊接权威孟广喆、中国实验力学奠基人贾有权、中国仪器仪表学科的创建者王守融、电力及自动化专家马师亮、化工专家刘云浦等。这些老先生才高八斗、学富五车,且大都为人谦和、平易近人。我们这些“红领巾”去学校,为了抄近路,常常从人家家里穿堂而过。我们经常碰到马师亮伯伯打太极拳,他见了小孩子很高兴,我们见了他也顽皮。他拦住我们,在甬道上做个骑马蹲裆式,让我们吊在他有力的臂肘上旋转通过。他家院子有棵大枣树,每到深秋,他都要喊邻家的孩子们去采摘。这时,院子里一片欢乐,男孩爬到树上去打枣,女孩在地下抢着捡拾,最后马伯伯总是乐呵呵地让大家都满载而归。邻居丁仲文副校长是位“老延安”,身材魁梧,他喜欢把小孩子高高举过头顶。我们喊着叫着,他开怀大笑,显示出强健的体魄。

二村是个知识分子成堆儿的地方,家家孩子品学兼优,心地善良。看着大哥哥大姐姐们有的加入了共青团,有的考入了名牌大学,小孩子们心里很羡慕。也许是“蓬生麻中,不扶自直”吧,我们这些小学生也很努力。那时我家和邻居家的葡萄架连成一片,几家孩子聚在一起读书、下棋、弹琴、唱歌、玩游戏,这片绿荫成了小朋友们欢乐的田园。

我们长大了,各奔东西。因为有了童年良好的教育,许多人在不同的领域中奋发向上,事业有成。我在内蒙古科尔沁大草原插队8年多,从未间断过自学。1977年,我通过高考、读研,又回到梦牵魂绕的天津大学任教。昔日的二村已经踪迹全无,它的旧址上矗立起北洋科学楼。但每次路过这里,我都要深情地驻足张望。老先生们的身影,花红柳绿的院落,以及孩子们奔跑打逗的情景萦绕脑海,仿佛就浮现在眼前。那儿时的快乐永远不会在我的记忆中磨灭……

二村原址上建起北洋科学楼(资料图)

责任编辑:朱宝琳

(葛学涵对本版内容亦有贡献)

学生编辑:刘艺苗