本站讯(记者 焦德芳)北京迎来了一场关乎能源变革的产业盛宴。由中关村储能产业技术联盟、中国能源研究会、中国科学院工程热物理研究所主办的第十三届储能国际峰会暨展览会(ESIE 2025),以"数智赋能产业变革,储能重塑能源格局"为主题,吸引7名两院院士、60余位高校院所专家齐聚,共同探讨储能领域前沿技术、发展趋势和未来挑战。天津大学党委常委、副校长李斌带队,携天津大学国家储能技术产教融合创新平台(以下简称“国家储能平台”)70余名师生参会。

在大会主论坛阶段,李斌受邀作大会主旨报告。他表示,作为首批国家储能技术产教融合创新平台的建设高校,天津大学在推动产教融合的同时,始终不忘多能融合的发展方向,积极响应国家关于发展新质生产力、推进“双碳”战略的号召。未来的能源格局将朝着愈发重视多种能源形式之间互补共生、协同联动的方向演进,储能技术作为其中的关键一环,其发展必须与光伏、风电、水电等多种可再生能源的深度融合紧密相连。他强调,天津大学将继续深耕储能技术,同时探索与多能融合技术的交叉创新,为实现我国能源结构的绿色低碳转型贡献力量。

大会报告阶段,天津大学北洋讲席教授杨全红在《从碳分子筛到筛分型碳:储钠碳的“孔”逻辑》报告中指出,"钠离子电池产业化已进入材料创新的攻坚阶段。"针对当前负极材料储钠效率低、循环稳定性差的核心瓶颈,科研团队正从碳材料孔隙结构调控入手,创新性提出“筛分型碳”设计理念,通过解耦设计孔道结构参数,实现钠离子有效存储与快速传输,为碳基储钠材料的研发指明了新方向。在随后的讨论环节,与会专家们达成共识:正如30年前碳材料对锂电池产业化的决定性作用一样,钠电池的商业化进程同样依赖于碳材料的创新突破。期望“筛分型碳”能助力踢进钠离子电池产业化的临门一脚,推动我国在下一代储能技术竞争中占据先机。

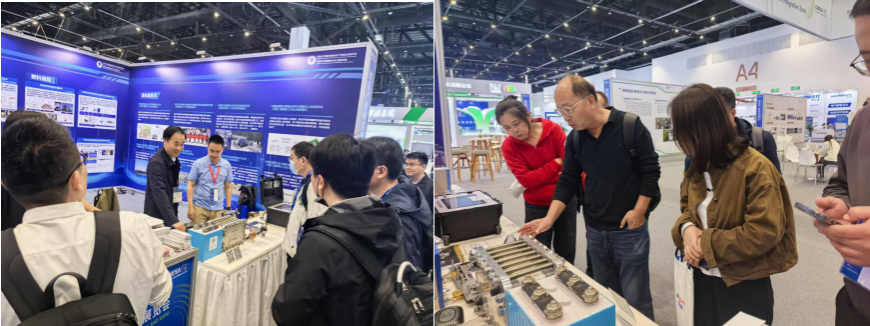

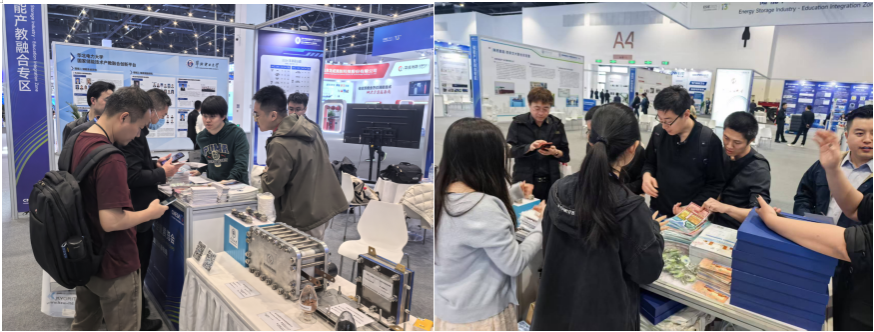

作为全球储能产业“风向标”,本次大会设立六大主题展馆,汇聚了800+储能展商,4000+产业链上下游企业,吸引约6万人参加。同期举办40+主题论坛和特色活动、500+储能新品全球首发、50+场商务交流对接活动、300+参赛项目集体亮相。产教融合专区里,展会期间,天津大学展台前络绎不绝的参观者,正是产教融合魅力的最佳见证。国家储能平台副主任尹燕介绍,平台已形成"基础研究-技术开发-工程应用"的完整创新链条,近三年转化数十项专利技术,服务企业超过50家。从国际/国内首台套技术的亮相,到储能全链条技术成果的集中展示,再到储能各领域高水平实物展品的精彩呈现,每一步都凝聚着高校科研力量与产业需求的紧密结合,展现了国家储能平台在促进科技成果转化、加速产业迭代升级中的关键作用。

"原来实验室里的材料研究,真能变成守护万家灯火的‘电力仓库’。"天津大学储能科学与工程专业2023级本科生李常鑫在参观后感慨道。这种产学研深度融合的育人模式,正是天津大学国家储能平台的特色。在天津大学招生办公室的指导支持下,国家储能平台教师和海洋学院北京招生组张辰老师现场解答考生家长志愿填报咨询,并送上天津大学海棠节纪念文创,鼓励考生今秋九月相聚天大,共迎天津大学130周年校庆。

此次峰会不仅是一场学术与技术的盛宴,更是产教深度融合、协同创新的生动实践。展望未来,天津大学将继续秉承产教融合的发展理念,携手产业界同仁,共同书写储能技术发展的新篇章,为构建清洁低碳、安全高效的能源体系贡献智慧与力量。

(编辑 焦德芳 郭新婷)