编者按:这篇文章将刘瑞恒楼的历史与天津大学医学部的使命娓娓道来,这不仅是一座建筑的溯源,更是一部跨越百余年的教育与医学发展史的缩影,彰显了天大人“兴医强工、知行合一”的精神传承与责任担当。

(作者 医学院副院长 赵晶晶)在天津大学卫津路校区,矗立着一栋别具意义的大楼 —— 刘瑞恒楼。其名称来源于中国近代医学及公共卫生事业的开拓者刘瑞恒先生。

图:刘瑞恒楼

1903 年,年仅 13 岁的刘瑞恒考入北洋大学堂,就此开启了一段影响深远的历程,也为中国近代医学及公共卫生事业拉开了序幕。

在北洋大学堂求学三年后,他作为国内首批公派留学学生,前往美国哈佛大学深造。1909 年,刘瑞恒获得理学学士学位,随后继续投身医学领域的学习,于 1915 年获得医学博士学位并同年回国。回国后的他,先后在上海哈佛医学校和北京协和医学院任教,并成为协和医院第一任华人院长 。

在协和期间,刘瑞恒展现出卓越的远见与行动力。他创立了北京市第一卫生事务所,初步构建起城市基层卫生医疗体系,为后期全国卫生体系的搭建筑牢根基。抗战期间,他勇挑重担,主持抗战卫生勤务工作,还组建中华红十字医疗救护总队及分队,为抗日救亡事业立下不朽功勋。七七事变后,刘瑞恒曾疾呼:“为国家而牺牲之英勇士兵,在医药效能所可挽救之情形下,吾人决不能坐视彼等生命之消失”,彰显其医者仁心与爱国情怀。

1961 年,刘瑞恒先生在美国逝世,享年 71 岁。

他的一生,始终致力于医学教育、临床实践和公共卫生事业,为中国近代医学和公共卫生体系的建立与发展做出了不可磨灭的贡献。

2021 年,在刘瑞恒先生逝世60年后,天津大学医学部教学楼启用,并被命名为刘瑞恒楼,以此纪念他为医学事业所付出的心血与功绩,让他的精神在天大校园中得以延续,激励着一代又一代的学子投身医学事业。

图:刘瑞恒铜像

在刘瑞恒楼一层,现在天津大学医学部医学院智慧手术室的位置,原来摆着的是一台机床。

这台机床由大连机床厂在1954年生产,编号为1DE26。1958年毛主席到天津大学视察,在视察学校机工厂时,曾在1DE26号机床旁,停下来和学生工人交流,在全国引起了巨大的反响。2015年,天津大学北洋园校区启用,1DE26号机床也随着机械工程实践教学中心的搬迁,进驻了北洋园校区的金工实习基地。

这台机床,见证了天津大学机械工程专业120年的发展历程。

作为中国现代高等教育的开端,天津大学的前身北洋大学,在建校之初即开办机械学门,并在1925年建立机械厂和实验室,开展机械制造学实习等实践教学课程,是我国最早开展机械工程高等教育实践教学的高校之一。

1951年,北洋大学与河北工学院合并为天津大学,南开大学和津沽大学等院校的机械系也调整并入,成立天津大学机械工程系。经过近50年的建设,在原有的校办工厂基础上,2004年天津大学 “国家工科机械基础课程教学基地”通过验收并投入使用,就是天大人口中的金工实习楼。

2018年,也就是在机械学院整体搬迁至北洋园校区3年后,天津大学医学部揭牌成立。

作为医学部教学楼,金工实习楼也改名刘瑞恒楼。

医学部的成立,象征着天津大学“强工,厚理,振文,兴医”的综合性学科布局最后一块版图,正式拼上。

而天津大学最早的学科和最新的学科,也因为这栋楼产生了不可切分的缘分。

让我们把时间再拉回到130年前。

刘瑞恒楼对面,是天津大学校史馆,也是卫津路校区的1号楼。

校史馆收藏了盛宣怀奏请清王朝开办现代大学的奏折。“该衙门知道”五个字的朱批,是中国现代教育史扉页的第一句。

北洋大学成立的契机,是《马关条约》签订后,年轻的光绪帝给垂垂老矣的清政府开的一记药方。成立之初的四个学门,机器、矿冶、工程、律例,则是药方中的四味药剂。

目的是修铁路,造机器,兴工业,强法制。

这记药方没有拯救清政府,却给中国的高等教育,沁润出一条百余年未见干涸的溪流。大浪淘沙,溪流汇成波澜壮阔的江河,托举了近现代中国一件又一件天大的成就。

2023年底,医学创新人才培养论坛在天津大学举行,顾晓松院士在会议上提出了医教研一体、医理工融合的“天大模式”,给中国现代医学教育,开出了一张新的药方。

横跨百卅的两张药方,背后一脉传承的是北洋人和天大人不变的强国梦想。

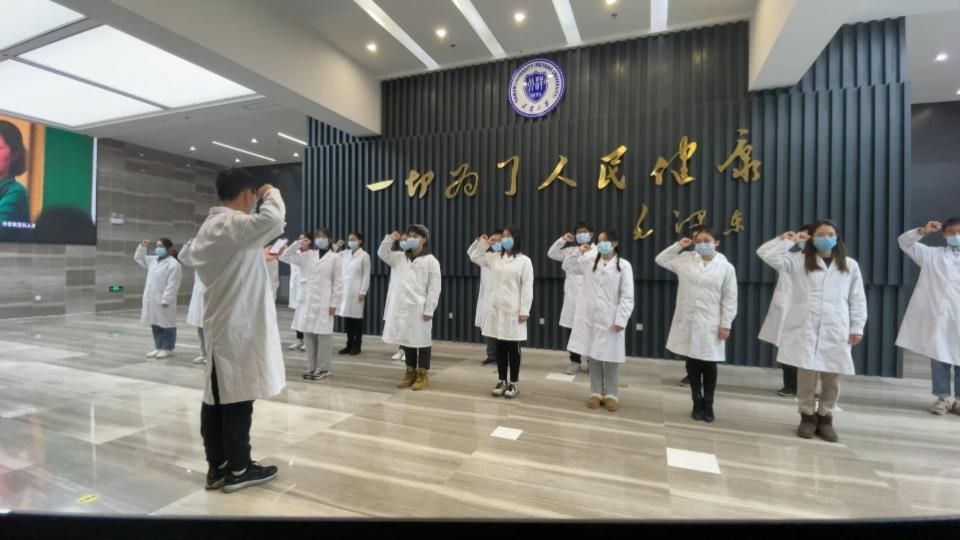

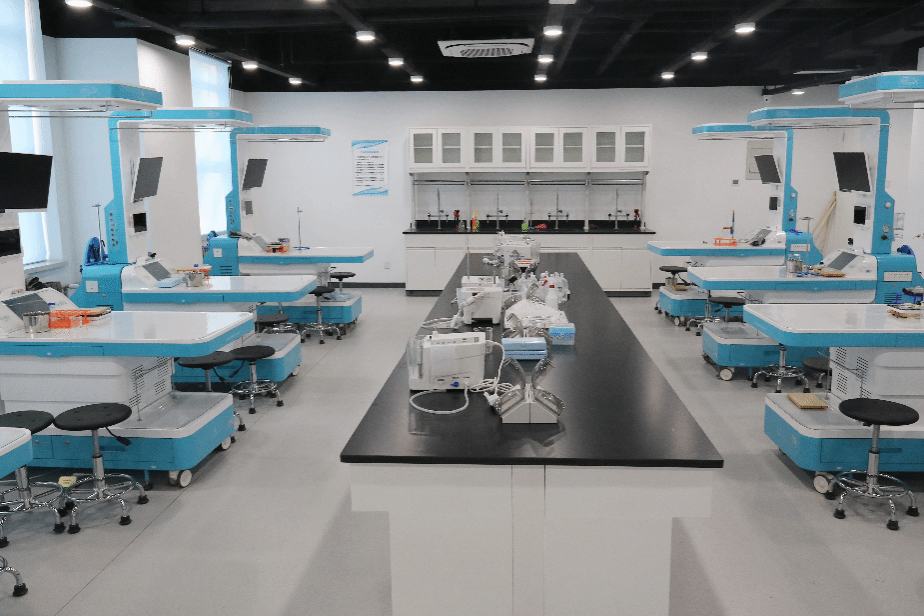

现在的刘瑞恒楼依然庄重而沉稳地矗立在那里。在这栋楼里,医学部医学院的学生们在明亮的教室里跟随专家学者学习前沿的医学理论;在楼内的基础医学实验教学中心和临床技能中心反复练习实操技能;在实验室中与导师并肩作战,探索科技与智慧交织的前沿阵地,创造无数改变医疗格局的创新成果。这位无声却有力的见证者,见证着一届又一届医学生们满怀着对生命的敬畏,许下“健康所系,性命相托”的庄严承诺,誓用所学为生命保驾护航。

图:2019级临床医学专业本科生疫情期间请战宣誓

图:天津大学医学院机能学实验室

正如刘瑞恒女儿刘似锦在回忆父亲的生平时说到,“父亲抱着青年人的期望,建设新中国”。

毛主席视察过的1DE26号机床如今仍能正常工作,它见证一代代天大人,践行校歌中那句“不从纸上逞空谈, 要实地把中华改造”。

天大的每一处校址,都有过很多像“刘瑞恒楼”这样承载了诸多历史和使命的楼宇。有的屹立如今,有的在战火和历史中消散。

但无论如何,在中国的教育发展史中,这些楼都一定要有名字。

因为每一栋楼里坐着的,都是天大的人。

他们在做的,都是天大的事。

“百卅北洋 天大情怀”校庆征文活动持续进行中,欢迎师生校友及关心了解天大的社会各界人士投稿天大故事,辑录天大人共同的历史记忆。

请点击链接,了解征文活动详情:

https://mp.weixin.qq.com/s/0BIlXPKMjzRlT2uXpJSwpg

投稿邮箱:tianda130@163.com