编者按:赵天麟,1886年7月6日出生于天津。他早年求学于北洋大学堂法科,并作为北洋大学堂首批官费留学生赴美国哈佛大学留学,1914年至1920年间任北洋大学校长。他总结北洋大学自建校以来多年的办学经验,概括出了“实事求是”四个字,以之教导师生,作为“校训”镶刻在钟形红棕色铜牌校徽上,一直承袭至今。今天是赵天麟诞辰139周年纪念日,谨以此篇文章来纪念老校长。

在近代中国积贫积弱的背景下,爱国教育家赵天麟(1886-1938)以教育救国为终身志业,其办学实践始终与民族存亡紧密相连。1914年2月,年仅28岁的赵天麟接任中国第一所现代大学北洋大学校长时,正值学校经历军阀混战与社会动荡的双重考验。

一、以教育为基石,铸就民族未来的希望

赵天麟(1886-1938),字君达,天津人。1914年2月被任命为国立北洋大学校长。国立北洋大学(即昔日北洋大学堂,今日天津大学)是中国第一所现代大学,开中国高等教育之先河。赵天麟早年就读于北洋大学堂法科,1906年作为北洋大学堂官费留学生,赴美国哈佛大学研习法律与文学,归国后赵天麟重返北洋大学任教,讲授法律和理财学课程。这段跨越中西的求学经历,使其深刻认识到教育作为民族振兴基石的重要作用。

赵天麟认为,校训是学校精神的集中体现,旨在培养“明体达用”的实用型人才。他的办学思想深受中国传统文化“修身齐家治国平天下”与实用主义教育观的双重影响,是近代中国“教育救国”思潮的又一集中体现。他在任期间,尝试通过各种努力,为北洋大学争取校园建设和教学设施的改善,1914年在他的领导下,北洋大学添建教师住宅和学生宿舍,被称为“本校建置史上之纪念”。他主持修建了两座可容纳百人的讲堂,建设了矿物实验室、岩石实验室、试金实习室、冶金实验室等,为北洋大学的教学质量提供了坚实保障。

北洋大学开启并坚守的“兴学强国”之大学精神使命和教育救国的办学理念,形成于近代中国特殊的历史语境。作为北洋学子的赵天麟,不仅是精神使命的传承者,同时也是大学之道的创新践行者。他通过校训精神的凝练、教学设施的建设、师资力量的扩充,构建了完整的教育构架。

这种以教育为基石的实践,使赵天麟的办学思想超越了单纯的教育行为,成为近代中国知识分子救亡图存的精神写照。1918年北洋大学学生在外交官考试、高等文官考试、清华留学考试中连中三元,这一成就不仅彰显了赵天麟教育理念的先进性,更印证了其办学实践对国家人才需求的精准回应。在军阀割据、列强觊觎中国的乱世,赵天麟将教育视为“民族精神的堡垒”,教育精神与民族品格相关联,构成了其办学实践的深层逻辑,推动着他在办学实践中既注重教育本质规律的把握,又坚持将教育置于国家民族存亡的大局中考量。1934年,赵天麟将“天津公学”更名为“耀华”,取“光耀中华”之意。

二、 办学须主旨,诸事要躬行:校训精神的传承与实践

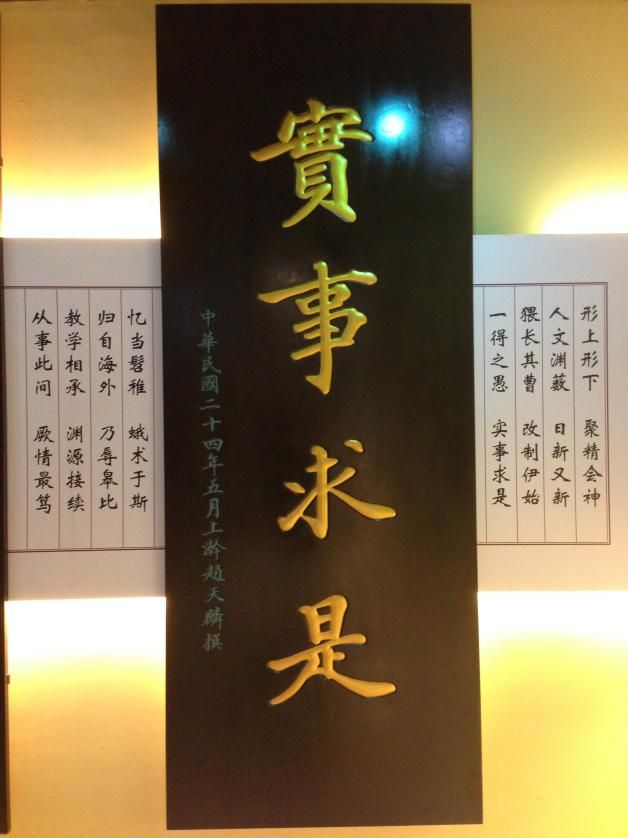

民国初期,国家建设与社会进步亟须新式人才。1914起任北洋大学校长的赵天麟,坚守“兴学强国”的大学使命,以教育救国为己任,其办学实践不仅体现在学校建设上,更要有主旨,通过校训精神,将教育目标与民族复兴紧密结合。他总结自己的办学贡献为“一得之愚,实事求是”。

实事求是所蕴含的教育哲学。赵天麟在北洋大学确立的“实事求是”校训,绝非简单的办学口号,而是经过深思熟虑的精神内核。这一校训的提出,既源于北洋大学作为中国第一所现代大学的办学历史传统的继承,也与其在哈佛大学目睹的“真理”(Veritas)校训形成呼应,更是对科学理念的本土化创新。这一理念成为北洋大学多年办学实践历程中屹立不倒的精神支柱,并成为学校师生的行为准则。赵天麟将这一精神视为贯穿教育生涯的根本准则。实事求是精神体现在三个层面:在治学层面,要求师生脚踏实地求索真相;在育人层面,强调“明体达用”的实践品格;在办学层面,主张“恢阔精详”的务实作风。这种精神指引下的教育实践,培养出了真正能够“修学则学成、行己则躬正、处事则事举”的栋梁之材。

勤朴忠诚所蕴含的品行标准。赵天麟认为,“今日之校训,他日之民德”。1934年,赵天麟在耀华学校提出“尚勤尚朴惟忠惟诚”的校训,要求学生“脚踏实地,身体力行”,这样的实践源于他在北洋大学的成功实践,更基于他通过校园文化塑造个体品德与素养,与国家命运紧密关联的深刻思考。正如当时耀华学生梁思礼所言,赵校长在短短四年间组建的高质量教师队伍,正是这一理念的具体实践。1936年天津市首届高中生会考中,耀华学校高中毕业生总成绩列全市第一,个人成绩前三名中有四位耀华学子。

校训精神之时代传承。赵天麟确立的校训精神,至今仍在天津大学和耀华中学传承。这种跨越百年的精神延续,揭示了教育精神构建的深层规律:真正的校训必须植根于历史积淀,又能回应时代需求。在天津大学,“实事求是”校训为工科教育注入了实践品格;在耀华中学,“尚勤尚朴惟忠惟诚”则为基础教育确立了价值坐标。这种精神传承经过历史积淀与时代淬炼,成为师生共同遵循的行为准则。正如赵天麟在《北洋大学校季刊》中强调的,校训之于学校“犹如灵魂之于躯壳”,这种精神塑造能力在当今教育去行政化、去功利化的转型期尤为重要。

三、大楼大师兼备,择严聘师:教育物质基础的构建

教学设施建设的突破性实践。赵天麟深谙“精神需要物质载体”的教育规律,其办学实践始终注重硬件建设的突破。在北洋大学任职期间,他参照欧美大学的弧形设计,修建了两座可容纳百人的讲堂,这种建筑理念既考虑了教学功能需求又体现了对现代化教育空间的认知。同时,他推动建设的室内体操室、足球场、篮球场等体育设施,以及矿物实验室、岩石实验室等专业场所,构成了完整的教育基础设施体系。1914年至1920年间,北洋大学的实验室建设尤为系统:试金实习室、冶金实验室、金图实验室、定性定量及工业分析实验室等,形成了从基础理论到实践操作的完整链条。这种设施布局的前瞻性,在当时全国高校中堪称典范。据统计,至1918年北洋大学图书馆藏书量已突破万册,中西文报刊逾百种,其中法律类文献达3670余种,这种知识储备规模在民国时期高校中处于领先地位。

师资建设的高标准追求。赵天麟对“大师”的重视远早于“大学非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”的著名观点的提出。赵天麟在北洋大学期间,始终追求高标准的教育水平,他通过严格的选聘制度,坚持择严聘师确保教师队伍的学术权威性与实践能力。至1920年,北洋大学教师中半数以上为外国专家,涵盖英语、法语、德语、法律、物理、化学、采矿、冶金、土木工程、铁路等领域,中国教师亦均为国内学术领域的知名学者,继任法律经济教授的冯熙运,也是哈佛大学法科的毕业生。在耀华学校,赵天麟延续了这一传统,聘请了中国近代力学之父钱伟长(1937—1938年任耀华物理教师兼班主任)、国学名家郑炳勋。特别值得指出的是,他对史、地、音、体学科的教师的选拔同样严格,要求“必为佼佼者”,他聘用的音乐教师张肖虎后来成为中央音乐学院首任院长。他选聘的体育教师须具备国际赛事经验。这一举措使耀华学校的体育队在全市比赛中屡获佳绩,学校成为“华北之模范学校”。

发挥教育设施与师资力量的协同效应。赵天麟在物质基础建设上的实践,展现出系统性的战略思维,发挥教育设施与师资力量的协同效应,在北洋大学实际推行的是可以称为“大楼大师兼备”的办学方针。当外国专家需要居住条件时,他推动校园东北增建教员住宅;当学生需要实验设备时,他组织建设与课程体系相配套的实验室群;当体育教育需要保障时,他不仅购置运动器械,更将体育成绩纳入《学事通则》考核体系。这种物质基础建设的系统性,使北洋大学在1918年能够同时培养出外交官考试第一名徐谟、高等文官考试第一名励平、清华留学考试第一名康时敏等顶尖人才。在耀华中学的建设中,这种系统方法同样显现:从1934年仅有46名学生的小学,到1937年发展为25个班次、千名学生的“华北之模范学校”,其背后是教学楼、体育馆、实验室等基础设施的同步建设,以及中外教师的优化配置。

四、体育育人:强健体魄与坚韧品格的培育

体育兴国家兴。赵天麟在北洋大学推行“强迫体操之法”,要求学生根据身体条件选择运动项目,并将体育成绩纳入《学事通则》,体育不及格者不得升级或毕业。他深知,偏颇的教育培养出的人才无法担兴国大任,因此强调“体育即教育”,体育是一种身体力行的教育实践,要求学生根据身体条件选择至少一项运动项目进行系统锻炼。这种制度设计,使体育教育从“可选项”变为“必选项”。

脚踏实地的体育教育。1915年,赵天麟邀请美国体育专家柯拉克通过幻灯片讲解“奥林宾格姆(Olympian Game)之历史及东亚奥林宾格姆之起源”,使学生“有如身入画图,亲与其盛,欢声雷动”。这一活动不仅普及了体育知识,更激发了学生对民族强盛的向往。1917年,北洋大学师生为参加东亚大运会的中国代表团提供志愿服务。至1918年北洋大学已建成室内体操室、足球场、篮球场、跑道等完整体育设施体系。在耀华中学,赵天麟同样实施“强迫课外运动”,改建体育馆和健身房,并亲自带领学生参赛。耀华的篮球队、排球队、足球队等在全市比赛中均名列前茅。

体育精神的现代价值。赵天麟的体育教育实践对当代教育仍有重要启示。他倡导实践的“德智体均衡发展”理念,揭示了素质教育的本质要求。在耀华学校,体育考核制度的严格执行,使体育成绩成为学生综合评价的重要指标,这种制度设计对当前五育并举培养时代新人的教育改革具有借鉴意义。更为重要的是,赵天麟认为“不提倡体育的教育”是“一偏之教育,犹嗣巨颅纤趾,不至颠踬不止”。

五、民族精神的坚守:以生命捍卫民族尊严

反侵略斗争中的教育担当。赵天麟的爱国精神贯穿其教育生涯始终。1915年天津法租界企图侵占老西开地区时,他毅然担任天津维持国权国土会副会长,在繁忙的校务中仍坚持投身民族事务,与卞月廷等人定期磋商请愿,以果敢和刚正的品格捍卫国家主权。

抗战时期的民族教育坚守。1937年天津沦陷后,面对日本侵略者摧毁南开大学等教育机构的暴行,他坚持在耀华学校开设特班,收纳千余名失学学生和数十名教师复课。耀华学校成为天津沦陷区重要的民族教育阵地。更令人敬佩的是,他坚决抵制日本推行的奴化教育:拒绝删改课本中的爱国内容,并在周会上对学生进行爱国教育。在耀华学校建校十周年(1937年)之际仍坚持悬挂中国国旗、演唱国歌,成为华北地区反抗日本侵略的精神阵地。

用生命捍卫民族尊严。赵天麟曾收到装有子弹的恐吓信,仍坚持对日本武装入校检查的无理要求予以拒绝,称“学校非用武之地,应穿便服并不携武器来校为宜,否则不予接待”。这一举动受到“忠贞爱国之忱不屈不挠”的赞誉,赵天麟“虽屡受诱迫威胁,毅然不为动摇其忠贞爱国之忱”,最终在1938年6月27日被日本暗杀团刺杀,用生命诠释的教育精神,成为近代教育史上的精神丰碑。

精神永续:赵天麟办学思想与实践的当代价值

教育本质的回归与教育家精神的传承。赵天麟的办学实践对当前教育改革具有重要启示,在高等教育领域,他践行的“大楼大师兼备”理念,折射出教育质量并不能简单等同于硬件建设,更需要重视师资队伍,以及教师的学术品格与教育情怀。这种对教育本质的深刻认知,与当前教育界对“内涵式发展”的追求不谋而合。赵天麟的教育家精神包含着多个维度:一是,“事必躬亲”的实干作风,从北洋大学到耀华中学,他始终践行每事躬亲的管理理念,“擘划筹维,不遗余力”;二是,不避艰险的担当意识,面对日本侵略者的威胁仍坚持办学,展现了教育家的挺膺担当;三是,心怀天下的家国情怀,将教育视为民族复兴的基础,这在1937年耀华学校特班复课时体现得尤为突出,千余名失学学生得以继续学业,数十名教师坚守教学岗位,其实践本身就超越了教育行为本身,成为民族精神的具象化表达。

近代中国教育史上的独特坐标。赵天麟的办学思想与实践处于近代中国教育的变革时期,他始终秉持“为学为国为民族”的教育初心,“为师为道为精神”的办学实践,培育出服务社会服务民族的栋梁之材,形成了教育史上的独特地标,更是在全球化背景下对教育使命的深刻诠释。教育变革需要精神引领、物质支撑与制度保障的三位一体,更需要教育工作者以“果敢刚正之精神”,在时代洪流中坚守育人本心。正如国务院民政部1992年追认其为革命烈士时所肯定的,赵天麟“以朴实坚定的爱国精神在中华民族复兴的历史上谱写了壮丽篇章”,这种精神遗产,必将在新时代教育实践中焕发新的生机。