2025年9月21日至9月22日,2025国际工程教育发展会议在天津大学求实会堂举行。本次盛会以"融合·创新·引领"为主题,汇聚了来自30多个国家和地区的工程院院士、教育专家、行业领袖及企业代表,共同探讨人工智能时代下工程教育的新范式与新路径。天津大学外国语学院师生以专业能力与饱满热情助力大会顺畅运行,赢得了海内外嘉宾的高度评价。

会议召开前夜,1895的会议室依然灯火通明,外国语学院的志愿者们正为即将到来的国际会议进行最后的冲刺。会议手册铺满了长桌,同学们几人一组,逐字核对中英文对照内容。此起彼伏的讨论声在静谧的夜空中显得格外清晰。电脑屏幕上,PPT的翻译文稿被反复打磨,某个标点的位置、某个词组的搭配都要经过再三推敲。指导老师穿梭在各组之间,时而俯身指点,时而与同学们热烈讨论。窗外月色渐浓,但教室里的热情不减分毫,每一个细节的完善,都是对专业精神的最好诠释。

2025年9月21日,国际新工科教育成果展在天津大学隆重举行。为确保展会材料高质量呈现,外国语学院迅速组建专业校对团队,统筹校内外资源开展集中服务。9月8日至9月21日期间,外国语学院实行“教师每日到场指导 + 本科生线下统筹 + 研究生线上/线下支援”的协同机制:每天由一名外国语学院教师到现场把关流程与质量;英语系本科生张若蕾、刘子恒、梁梓栋、续梁栋、刘小鱼、马雨晴、付志鹏、施文浩八位同学担任线下工作小组长,负责现场任务分配与进度跟踪;30名翻译专业硕士研究生作为机动力量,线上待命并轮流在1895-A217会议室值班,承担术语统一、版本管理与跨组协调等核心工作。

在教师指导和小组长统筹下,团队科学排班、合理分工,采用多轮交叉校对流程,严格控制术语一致性与语言专业度,确保版式、数据与图表说明相互匹配。师生协同展现出扎实的语言功底、严谨的工作方法与出色的组织领导力,为成果展材料的权威性与可读性提供了有力保障。

在会议现场,外国语学院教师马小浩为校领导和外宾交流提供了高质量的交传服务。

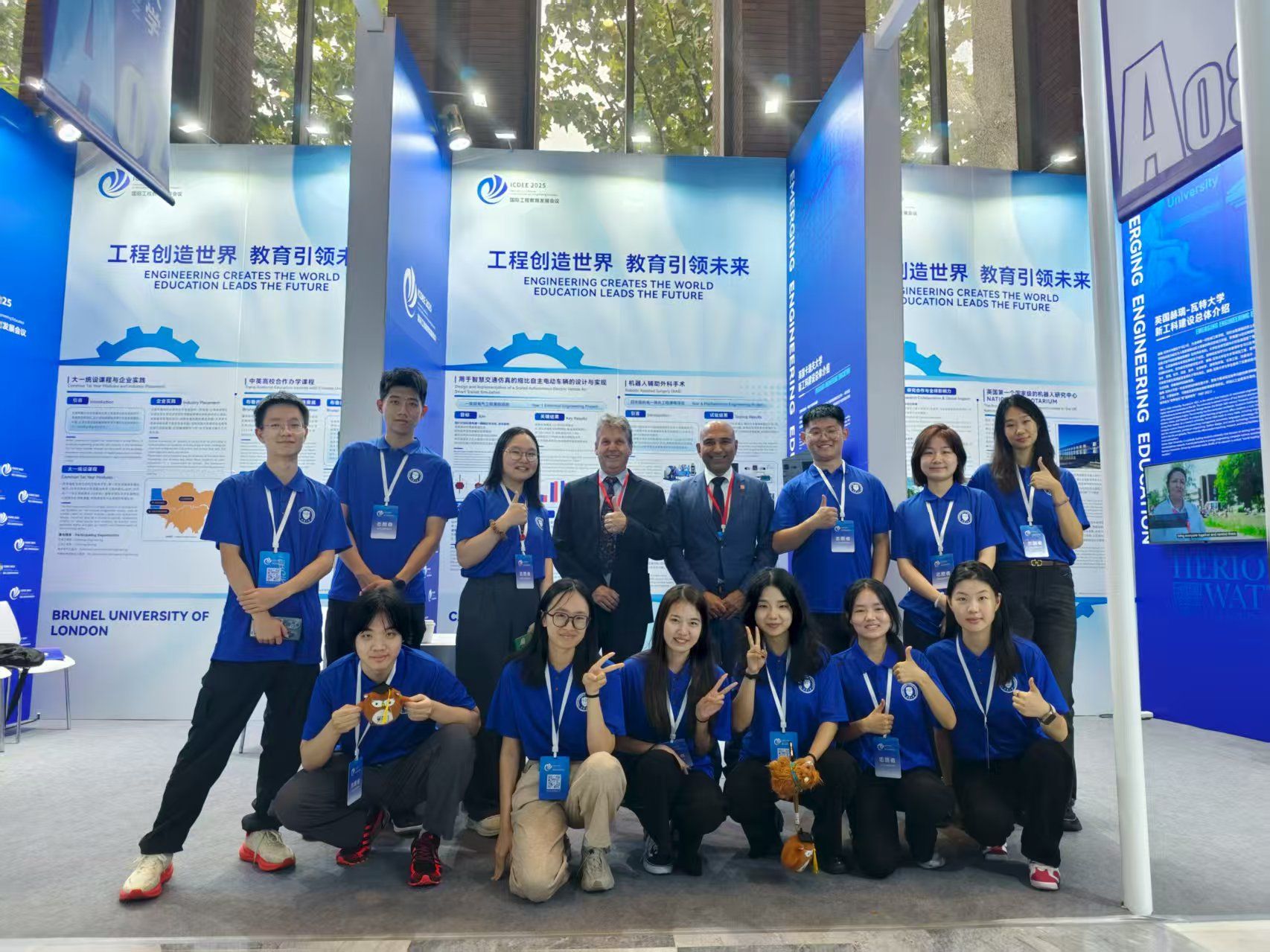

与此同时,由25级翻硕研究生穆博文、薛恩渤、黄薇璇担任现场小组长的共25位外国语学院研究生组成的志愿者团队亦以高度的专业素养投身展会一线。他们穿梭于各展区间,以流利的外语为外国专家提供注册引导、日程咨询、设备调试等全方位服务,更在学术交流环节主动牵线搭桥,促成多场深度对话。这批志愿者与担任现场讲解工作的八位本科生组长一道,以自信从容的言行、周到细致的服务,向国际嘉宾展现了天大学子的国际视野与青春风采,成为本次展会中一道亮丽的人文风景线,赢得了国内外与会者的广泛赞誉。

2025年9月22日晚,随着最后一场分论坛的圆满结束,2025国际工程教育发展会议在天津大学落下帷幕。此次会议不仅展现了工程教育领域的前沿成果,更以其高水平的组织服务和专业的国际化氛围赢得了海内外嘉宾的高度评价。

会后,外国语学院的志愿者们依然坚守岗位,承担起重要的收尾工作。他们协助会务组整理会场资料,细致核对嘉宾反馈表的多语言录入,并专业地处理各类文件的归档与移交。研究生志愿者们还主动为部分外籍专家提供了后续行程的交通与联络支持,确保每位嘉宾都能顺利离场。

此次会议中,外国语学院师生以出色的语言能力、跨文化沟通素养和团队协作精神,为400余位海内外嘉宾提供了超过800人次的志愿服务,累计完成翻译,审校展板,会议手册,现场PPT等各类多语种资料12万余字。他们用专业与热情助力大会顺畅运行,用青春与智慧向世界传递了中国声音,真正践行了"融中外智慧,促工程教育"的会议理念,为这场国际盛会增添了一抹靓丽色彩。