编者按:为深入学习贯彻习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述,加强新时代校园廉洁文化建设,进一步传承弘扬“天大人”的家国情怀与优良家风,在迎接建校一百三十周年之际,天津大学开展“百卅荣光·我的家风故事”主题征文活动,得到广大师生校友踊跃投稿。学校新闻网将陆续刊登一等奖获奖作品。愿这些真挚的故事激励师生校友在新征程上不忘初心、牢记使命,弘扬优良家风、传承天大品格,共同书写无愧于时代的新篇章。

实事求是校训知书达理家风

2005年的黑龙江小县城,互联网还是稀罕物。父亲是县城一名普通公务员,我高考填报志愿那几个月,他每天下班回家后都抱着一本厚厚的《全国高考志愿填报指南》,在台灯下反复比对各个高校历年录取分数线。当年省里的报考政策是估分报志愿。在我估完分数后的第二天,父亲就用钢笔在报考名录上的“天津大学”四个字上重重画了个圈:“就报这个,”他的声音坚定有力,“中国第一所现代大学!”当录取通知书寄到县里时,父亲像个孩子似的在县一中的校园里来回踱步。开学报到时,父亲执意要亲自送我来天津。那是我第一次离开家,三十多个小时的长途客车,父亲几乎没怎么合眼。到校后,平常很少购物的父亲带着我到校园周边超市,给我买了满满两大袋子生活用品。临走时,父亲把生活费塞进我书包的最里层:“用心读书,等毕业我再来接你。”

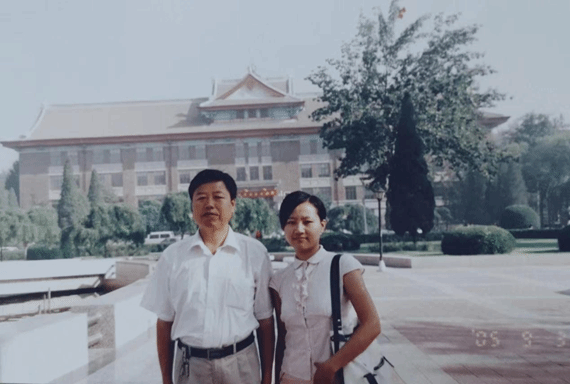

作者到天津大学报到时与父亲的合影

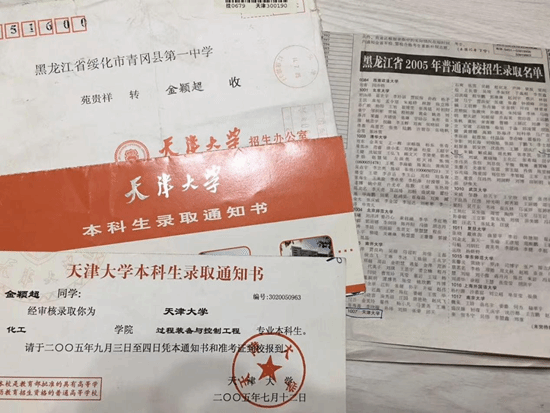

但父亲食言了。从我上大学开始,每年暑假他都会利用年假“不请自来”。每次来,他都要我带着把校园重新走一遍。巍巍九楼、北洋广场上的北洋大学堂、敬业湖上的求是亭、青年湖畔的柳树……每次走,他都要带上一件天津大学最新的校园文化衫。父亲用朴实的行动表达着他对这所百年学府的热爱和对教育对知识的敬畏。2009年我毕业留校工作,父亲的身体大不如前,但每次通电话都嘱咐:“安心工作,不用惦记家里。”2019年冬天,父亲突然因病离世。整理遗物时,我在父亲抽屉的最底层发现了一个文件袋,里面放着2005年我的录取通知书原件,还有当时公布高考录取名单的《黑龙江日报》。就连当年寄送录取通知书的天津大学招生办公室挂号信信封都被保存得完好如初。通知书的纸张已经发脆变黄,但烫金的“天津大学”四个字依然闪着微光。报纸上我的名字被父亲用黑色的线划了出来。那一刻,我终于明白,这个沉默寡言的东北父亲,是用怎样朴素的方式表达着他的骄傲。

作者父亲收藏的录取通知书、公布录取名单的报纸

今年是母校建校130周年,我从来天大读书到毕业留校工作至今,已经整整二十年。每当走过当年和父亲合影的地方,我总会不自觉地放慢脚步。那些沉默的海棠、古朴的砖墙、斑驳的石阶,都成了记录时光的年轮。恍惚间,我仿佛又看见2005年的那个夏天,父亲坐在书桌前,就着昏黄的灯光,一页一页地研读着《全国高考志愿填报指南》;仿佛又听见父亲突然打来的电话“我刚从8路公交车下车,正往东门走,出来接我吧”;仿佛又看见父亲小心翼翼收藏好我的录取通知书。这份跨越二十年的录取通知书,不仅见证着天大百卅年的历史厚度,更承载着一个普通家庭最珍贵的家风传承——踏实做人,认真做事,把最好的留给下一代。如今,我也有了子女,也会时常带着孩子们游览天津大学的校园,让他们实地感受天大百卅年的深厚底蕴。教育的真谛,或许就藏在这种代代相传的凝视里。作为天大人,我会用同样的方式,守护好、传承好这份跨越时空的家风。