在那个国家羸弱、民生凋敝的年代,烟雨朦胧的江南大地上,宜兴农民革命武装运动的星火,像一道惊雷划破少年史绍熙的成长岁月。目睹底层民众的苦难与抗争,感受着家国沉沦的切肤之痛,他稚嫩的心灵被剧烈震颤。那一刻,一颗“国富民强”的种子悄然在他心底埋下。他望着动荡的山河,暗下决心:唯有实业兴邦,方能救亡图存。从此,工业救国的理想如灯塔般照亮前路,指引着他后来投身科学研究,终成中国内燃机学科的奠基人,用毕生心血践行着儿时的誓言,让工业的力量汇入民族复兴的洪流。

负笈西洋:赤子心燃报国志

1939年,史绍熙以全班第一名的优异成绩于北洋大学毕业,并留校任教。在纷飞的战火中,他先后辗转西北工学院、四川铭贤学院和武汉大学执掌教鞭。年轻的他便崭露头角,仅以助教身份任教两年便被破格提拔为讲师。1945年,他以优异成绩获得赴英公费留学的机会,远跨重洋,奔赴曼彻斯特。为实现工业救过的理想,在诸多专业中,他毅然决然地选择了当时绝非热门的内燃机专业,伏案苦读,只为国家寻找技术火种;孜孜不倦,只愿捧起动力强国的良方。当他学成毕业,其博士论文《测量内燃机空气消耗量及其它脉动气流用层流流量计的研究》震动当时学术界,随即收到了斯旺西学院抛来的橄榄枝。

赴英深造期间的史绍熙

然而,他却将聘书叠进归国的行囊,几经辗转,毅然回到了百废待兴的祖国。那一句“工业救国是我的夙愿,我要回去参加新中国的建设”,字字千金,早已如铅字一般,镌刻在了史绍熙的心头,哪怕大西洋彼岸的海风再盛,也吹不乱分毫。科学无疆界,学者有故邦。曼彻斯特的雾霭尚未散尽,赤子的行舟早已破浪向东。

北洋讲台:淬炼民族动力之火

1951年,史绍熙先生重返母校天津大学。在这广阔的舞台之上,他大展拳脚,奋斗前行。他是新中国内燃机学科的“筑基石”。归国第二年,史绍熙便在天津大学建立了内燃机专业,天津大学成为我国最早建立内燃机专业的高校之一。1956年,他成为我国第一批内燃机专业研究生导师,我国自主培养内燃机专业高级人才的“百年大业”自此发轫。他亲任内燃机教研室主任,并讲授热工学、气体动力学、燃烧学、内燃机设计、高速内燃机原理与设计、自由活塞式发动机等课程,组织翻译了我国高等学校通用的第一套前苏联内燃机教材。1983年,他创办学术期刊《内燃机学报》,成为中国内燃机行业首个高级学术刊物。那一张张手刻蜡纸油印的讲义,见证了史绍熙引领着内燃机学科开拓前行的步伐。学生如获至宝的声声捧读,便是他教育强国宏愿的坚定注脚。

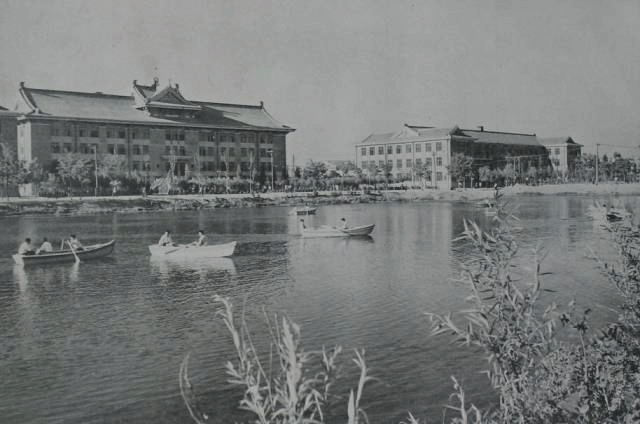

50年代的天津大学

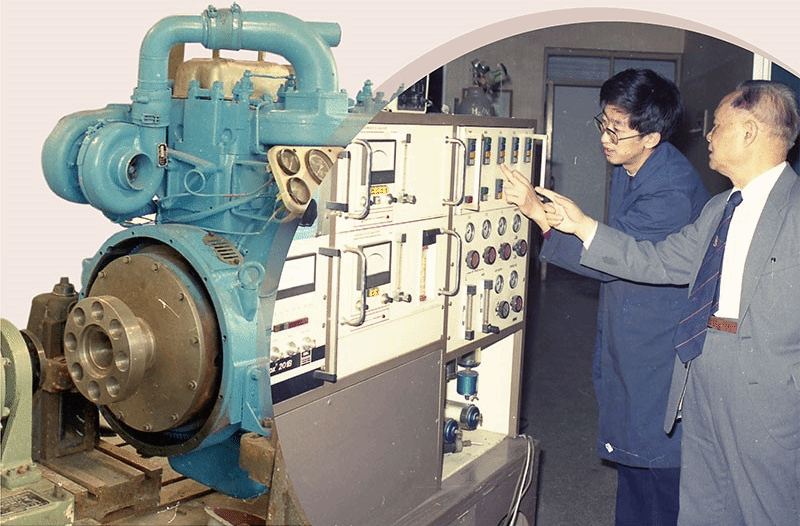

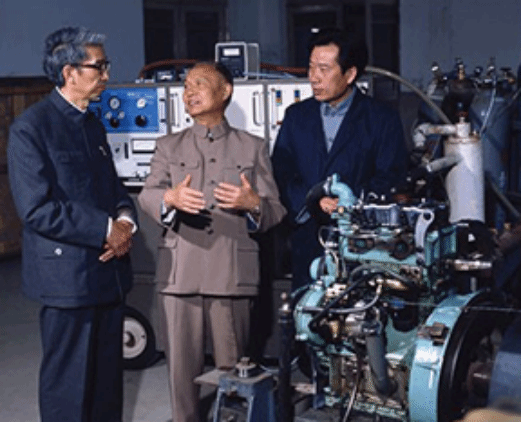

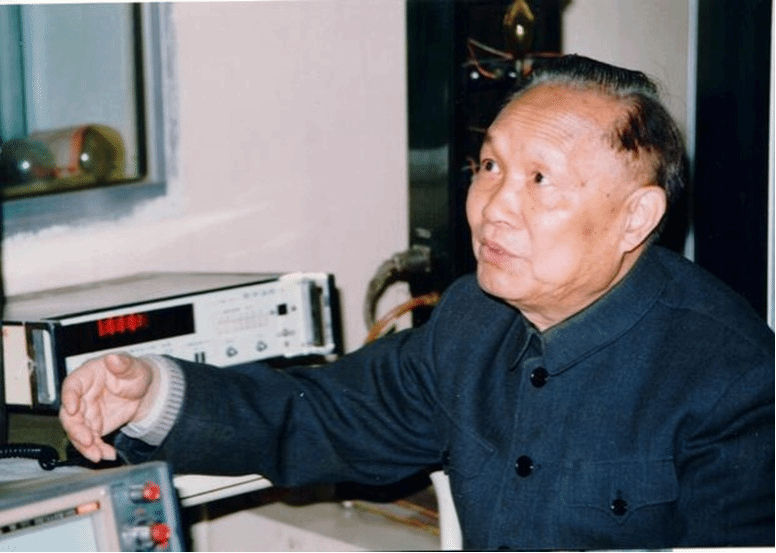

史绍熙先生指导研发工作

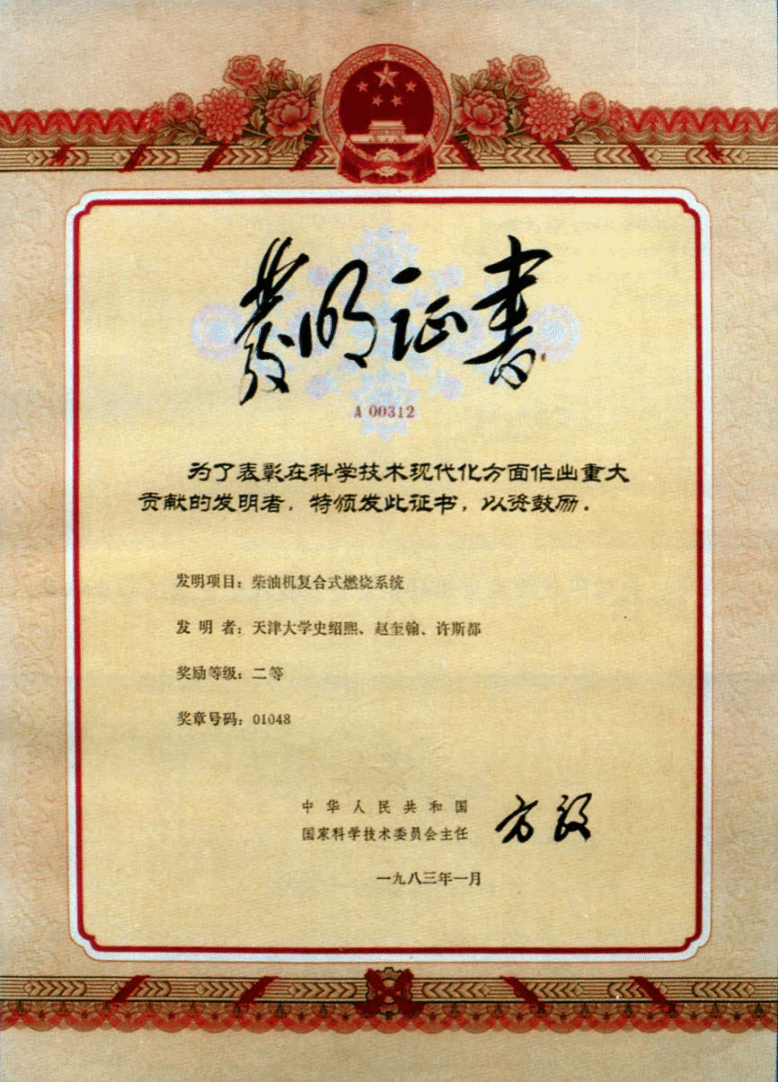

史绍熙常说:“我们要走中国自己的创新之路。”这句如同洪钟大吕的铮铮誓言,仿佛一只大锤,敲碎了新中国工业建设的层层枷锁。20世纪50年代末,我国迫切需要依靠自己的力量设计新一代柴油机产品。史绍熙自感重任在肩,毅然揭下了这张注定艰苦卓绝的“黄榜”。经过大量的研究和实验,史绍熙突破国际上流行的“空间式”和“壁面式”燃烧理论,创造性地提出了既适应中国国情、又兼具两种燃烧方式之长的复合式燃烧系统,成为我国第一个独具创造性的燃烧系统,助力我国广泛应用的105系列柴油机顺利落地,生产线遍布全国20多个工厂,年产量高达70多万千瓦,并摘下1982年国家发明二等奖,于1999年获评“新中国成立50年共和国科技丰碑与重大发明”之一。

柴油机复合式燃烧系统获得国家发明二等奖

他力主科技报国,与国家战略同向同行。史绍熙始终相信,科技和人才是国家强盛的基石,需要着眼长远,为青年才俊们搭建成长的云梯。在史绍熙的推进下,1958年,天津大学建立了内燃机研究室;1964年,扩建为天津内燃研究所;1986年,史绍熙主持建设了内燃机燃烧学国家重点实验室,于1989年国内首批建成对外开放,并建立了第一个内燃机学科博士后科研流动站。40年风雨,这里始终是我国内燃动力学科的创新高地。功成不必在我、功成必定有我,史绍熙在建国伊始种下的种子,如今早已长成参天大树,用无限的东方智慧,不断改写着燃烧法则。

史绍熙先生在实验室交流

擎旗岁月:以生命熔铸科技丰碑

史绍熙历任内燃机教研室主任、机械工程系主任、副校长,并于1982年起担任天津大学校长。在经济拮据的时代,他与全校师生同呼吸,同命运,从牙缝中挤出经费,为青年教师购置实验器材,为青年学生提供海外进修的宝贵机会。身为天津大学的“掌校人”,他率先执起火把,燃烧自己,如同灯塔一般照亮高等教育事业发展的道路。

他秉承了严谨治学、严格教学的“双严”治校方针,树立了优良的校风与学风。1982年,天津大学制定了《贯彻治学严谨,严格要求的意见》,对于教师执教、学生学习和校/系教学管理提出了一系列严格与具体的要求,这在当时对于加强教学管理、提高教学质量发挥了重要作用。此后,天津大学一贯坚持“双严治教”的精神,这一思想逐步成为天津大学广大教师与干部的共识,成为各个历史时期学校办学底色不变的重要特色之一。

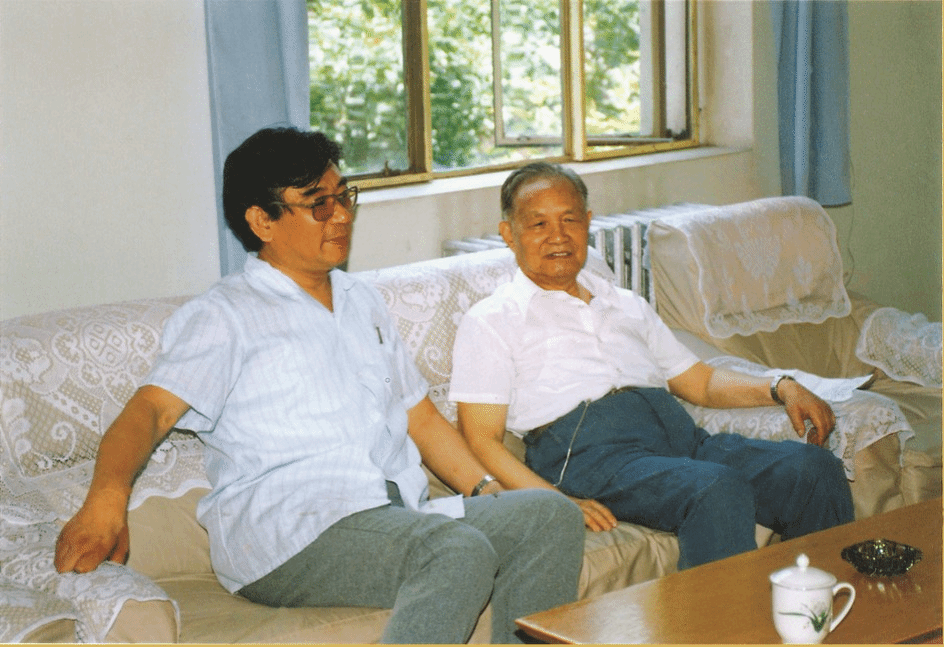

1992年史绍熙与年轻时期苏万华院士探讨“攀登计划启动会”

他积极推动教学、科研、生产一体化,力主推翻校企间的高墙,擎起“产学研”合作的时代大旗。在史绍熙校长任期内,天津大学与数十个省市以及企业建立了紧密合作关系。天津大学提供的优秀人才和尖端科研成果走出校门,成为理工诸多领域的“生力军”、“弄潮儿”,成千上万搭载“天大技术”的装备驰骋于神州沃野,助力强国建设。

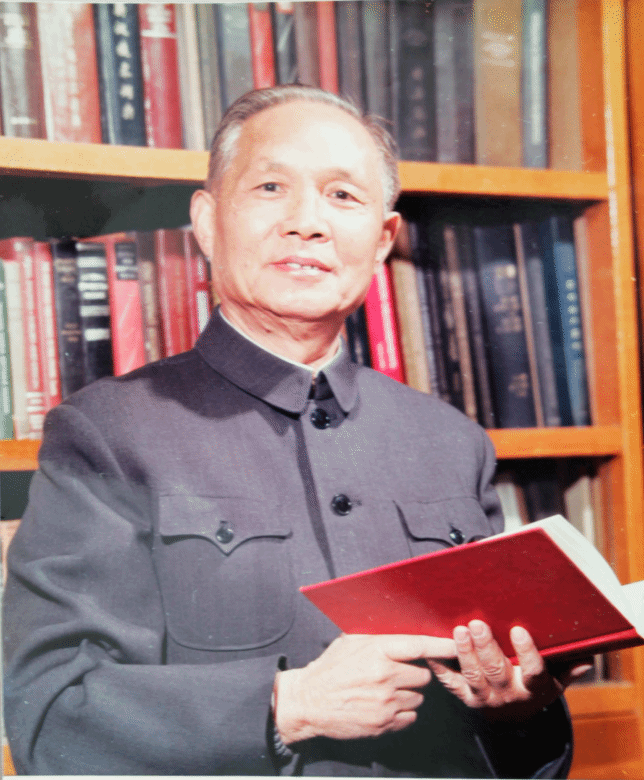

晚年接受访问的史绍熙教授

他力克积弊,力主我国高等教育应与国际接轨,重点大学必须扩大与国际的交流与合作。史绍熙掌校期间,天津大学先后与世界上30多个国家开展了学术交流,签订了合作协议。互派留学生交流,互派教授讲学,开展合作科研等工作。他主张“综合化是现代科学发展的显著趋势”,先后建立了数学、物理、力学、化学等理科学系,外语、人文与社会科学等文科学系,并将管理工程学系建设成为管理学院,引领天大向综合性大学发展。

参加学术会议的史绍熙院士

他如蜡炬,燃尽一生,为党育才,为国蓄才,为民选才,一生都致力于高层次人才的培养。他一生秉承着“一专多能、全面发展”的教育理念,提出“专业素质是经线,道德素质是纬线”,教诲学生时刻以国家富强为己任,事不避难、勇于担当。作为党员先锋模范,他以身作则,严于律己,每天早晨五点便起床工作,不论寒暑,留给家人的只有那清晨、深夜的不灭灯光。他一生培养了上千名内燃机专业毕业生,指导硕士生43人,博士生75人,博士后近20人,不愧为“桃李满天下,英才遍中华”。

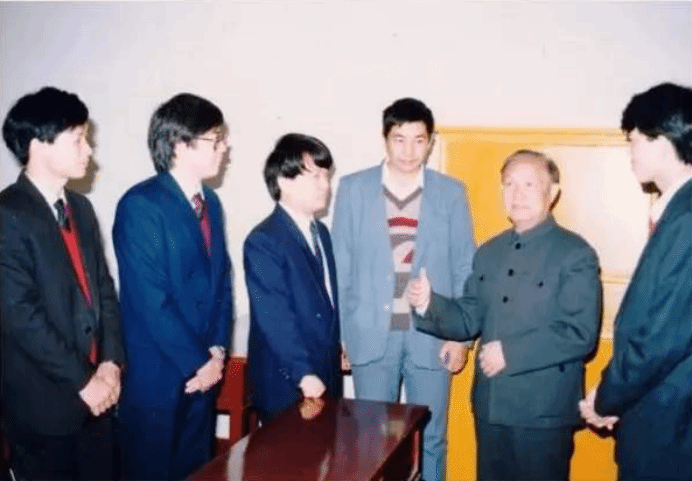

史绍熙先生在指导学生

2000年初,史绍熙确诊癌症,他的病房宛如一间特殊工作室,在病床上仍然为学生修改毕业论文,指导项目工作。可惜天不假年,就在生命的最后时刻,他仍然忍着剧烈疼痛,指导两位博士生学位论文的修改并参与毕业答辩。直到生命的最后一刻,他心心念念的仍然是他的学生,他坚守一生的教育事业,他魂牵梦绕的天津大学。带着无限的遗憾,香车天坠,彗星永沉,他离开了深爱他的学生和后辈们,离开了他深爱的天津大学,深爱的北洋。

他是人格高尚的教育楷模,是才能卓著的科学巨匠,是我国高等教育和内燃动力学科发展史上的一座丰碑,他不愧为一位忠诚的共产主义战士。

百年传承:不熄的火焰照亮未来征途

如今,史绍熙先生已离开我们25年,哲人其萎,风范长存,他的精神却如不灭的火种,正成燎原之势。

2016年12月28日,天津大学北洋园校区,就在史绍熙先生创立的内燃机燃烧学国家重点实验室门前,一座他的全身雕像巍然伫立,其神态静穆、真淳,眼含慈祥的微笑,极目远方,仿看着他深爱的学生,深爱的实验室,深爱的学校。壮志永继,薪火相传,每逢清明,内燃机专业广大师生均会肃穆而立,向史绍熙先生铜像献花,表达后辈们最真切的缅怀与敬意。史先生的科学家精神是天大内燃机最浓的底色,激励着一代代师生支起脊梁,奋发图强,为动力强国建设持续贡献力量。

2016年12月28日,史绍熙校长铜像揭幕仪式

2023年,先进内燃动力全国重点实验室完成战略重组。在重点实验室一楼大厅,特别开设了一间“史绍熙先生纪念室”,百余件珍贵的史绍熙先生生前用品和获奖证书陈列于此。每当校友回校,追忆峥嵘岁月,总要来此驻足片刻。看着老校长的点点滴滴,总感觉时光溯回,他的谆谆教诲犹在耳边,不经意间便已潸然泪下。迄今为止,史绍熙先生纪念室已接待了超过1万名大中小学生,成为天津大学爱国主义教育的重要基地之一。史先生的精神,已悄然间走出校门,植入了万千大众的心中。

实验室中,车间中,那身浸满机油的工装之下,史绍熙先生的背影,已成为百万天津大学学子心目中不朽的丰碑。唯愿代代天大学子,承先辈之德,念先哲之志,不负光阴。

正值史绍熙老校长109周年诞辰,让我们缅怀!致敬!

史绍熙院士