厚度只有0.01毫米的柔性显示屏

以有机半导体 开拓新境界

【认识胡文平院士】

1970年5月出生,中共党员,长期致力于有机半导体物理化学的研究,是我国有机半导体物理化学及场效应晶体管器件物理的主要学术带头人之一。他先后在中国科学院金属研究所、化学研究所获得硕士、博士学位,曾赴日本大阪大学、德国斯图加特大学开展合作研究,2003年入选中科院“百人计划”,归国投身科研事业。

2013年起,胡文平教授任职天津大学,历任校长助理兼任理学院院长、副校长等职,2021年起担任常务副校长,始终坚守教学科研一线。

胡文平瞄准“有机集成电路”这一重大科技前沿,构筑了“有机半导体材料—有机半导体晶体—有机半导体器件与电路”的特色研究体系,以第一完成人两次获国家自然科学二等奖,先后获天津市自然科学特等奖、一等奖等重要奖项。

对话“新晋院士” 解锁科学密码

11月21日,中国科学院、中国工程院公布了2025年院士增选结果。天津大学理学院教授胡文平当选为中国科学院院士。据不完全统计,天津大学已有7人当选院士。

从事有机半导体物理化学研究近30年,胡文平院士的科研世界,在仪器和数字中碰撞出极具想象力的视觉天地,他主导研发“世界最薄”柔性显示屏背后,也投射着不忘初心、方得始终的人生印记。

日前,本报记者专访胡文平院士,走进他的科研世界,聆听他满溢着“量子之光”的人生故事。

天津原创“光量子显示技术”

显示屏厚度仅有发丝直径的几分之一

“当官方公布消息的时候,我正在参加一个我提名的国家奖项目的答辩,答辩结束后获知这一消息,还是挺高兴的,这是对我个人科学研究的一种肯定,得到肯定是一件幸福的事。”新当选中国科学院院士的胡文平教授,向记者回忆着自己获知当选院士时的情景,语调很轻,平静中透着谦逊和真诚。

而在天津大学胡文平院士团队的实验室里,这位国内有机半导体物理化学的学术带头人,又展现出专注、严谨和极为务实的科学家风范。在密集的电脑和仪器之间,胡文平认真指导着学生在实验中的细节,也和记者介绍着自己和团队的研发成果,其中之一,便是仅有头发丝直径几分之一、被“盖戳”为“全球最薄”的柔性高清显示屏。

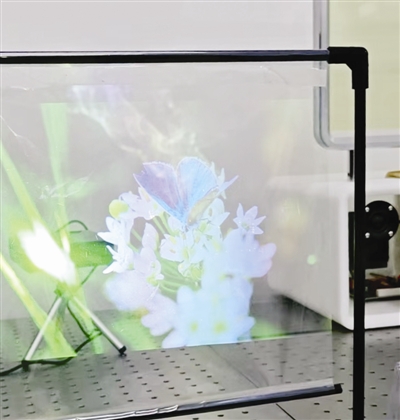

记者眼前这一款厚度仅有0.01毫米、投射出绚烂画面的透明显示屏,仿佛科幻电影中凭空出现的“全息影像”,呈现着科技的含金量。

“当今生活中,显示无处不在。”胡文平说,“我们日常的手机、笔记本电脑等设备已深度融入日常生活,但现有的主动显示技术都是一种电驱动模式,这意味着背后需要一块集成电路板来点亮显示面板,集成电路驱动单元和显示单元都是有尺寸限制的,这种‘物理尺寸的限制’就限制了其分辨率,目前市场主动显示屏的分辨率上限是8K。光量子显示技术要彻底去掉背后的集成电路和显示面板的复杂制备技术,利用光子激发分子,通过分子吸收光、释放光的机制,实现屏幕自主发光,因为是以分子来显示,就完全突破了传统显示技术分辨率的上限。”

胡文平向记者解释:“这种显示屏可以轻易突破目前8K的显示上限,50寸显示屏的分辨率甚至可以提升至110K,呈现2500PPI的超高分辨率,是视网膜屏的6倍!且屏幕在高亮度显示的同时,透明率超90%,真正做到超高清、超高透明、超薄、超大面积的特点,因为不需要集成电路和显示面板的复杂制备技术了,其成本极大降低,显示面板也不需要电驱动了,面板本身零能耗。”胡文平说,“这项技术是天津大学原创、天津原创、中国原创的‘从0到1’的颠覆性技术。”

一场正在天津酝酿

并走进现实的“视觉革命”

科技成果如何改变生活?这款“吹弹可破”的柔性显示屏,不仅让屏幕完成了“瘦身”,实现了0.01毫米的全球最薄屏幕厚度,能耗也大幅降低,目前已在天开园开启转化,并有望在行业引发颠覆性的“视觉风暴”。

“这么薄的显示屏,把它安装在玻璃等基板上,这扇玻璃窗就是显示面板;如果制作在柔性基板上,例如柔性的塑料,那么它就是一个柔性的显示面板。”胡文平向记者介绍,“大尺寸高清显示器”“全息双视膜屏”“无拼接曲面透明显示器”是搭载光量子显示屏的三款核心产品。这些产品可以广泛应用于车载显示,“它能在家用汽车里,呈现一个绚烂星空穹顶;也可以用于消费电子领域,实现许多新、奇、特的显示效果;同时还能应用于科技文化领域,例如在科技馆、博物馆提供更好的AR互动体验。”

这些看似超现实的场景,正随着光量子显示技术的发展,

细述责任与传承

“汗水哲学”是不变的真理

科研突破的背后,是精神的传承与坚守。“我的两位导师,朱道本先生和刘云圻先生都是中国科学院院士,他们都已经过了80岁或接近80岁了,我攻读博士学位的时候,他们为我选定了这个超前沿的科研方向,给了我一个饭碗,我感恩导师。”胡文平深情地回忆。近30年的坚守,让他在这个领域取得了突破,也让他深刻理解了导师当年的远见。“导师给你指明方向,告诉你前方‘水草丰美’,但你能不能成长好,还得靠自己。”

回首执教之初,学生只比他小五六岁,胡文平觉得彼此之间更像是兄弟姐妹。而今,面对与女儿年纪相仿的学生,他坦言学生更像是自己的孩子。

谈及对严师的理解,胡文平说:“一个学生刚来的时候可以基础差一点,可以对这个领域不熟悉,但是你不能不努力,汗水哲学是亘古不变的真理。”这句话,既是他对年轻科研人员的期望,也是他从导师那里继承并发扬的育人理念。在他看来,导师的责任不仅是传授知识,更是通过自身的言行,让学生领悟治学的态度和坚守的精神。

“一个人一辈子能做成一件事就可以,甚至有的时候需要几代人完成一件事。”从受教到施教,从学生到老师,胡文平完成了一场精神的传承。当年导师在他心中播下的种子,如今正在他学生的身上生根发芽。

解读“科学家的成功”

在天津大学看到更多可能性

当被问及对成功的定义时,这位新晋院士更是展现出一位科学家的睿智与从容。“成功其实应该是多方面的。”胡文平微笑着说,“我个人的理解,做你喜欢的事情,并能小有成就,乐在其中,我觉得就是成功。”在胡文平眼中,成功并非高高在上的荣誉,而是融入日常的满足与喜悦。“当你和你的学生、团队一起打拼,盼望着哪一方面能有所突破,并最终实现的时候,一种发自肺腑的快乐便油然而生,我觉得那就是成功的喜悦。”

这一番深刻的理解,也源于胡文平丰富的科研经历。1999年在中国科学院化学研究所获得博士学位后,他先后前往日本和德国深造。这段时光不仅让他接触到先进的研究方法和理念,更塑造了他的科研品格。他特别欣赏德国工匠精益求精的精神:“有的人可以一辈子就在一个厂子里,专注制作一个螺丝钉,追求极致的完美。”这种跨越国界的共鸣,让他更加坚信坚持的价值。

2013年,胡文平加入天津大学,开启了科研的新征程。“在天津大学,我看到了更多的可能性。”他感慨,12年多的天津岁月成为他科研生涯的关键阶段,也见证着这座城市对他的全力支持。“目前我们团队在天开园孵化了公司,希望并计划在三年内推出成熟产品,这是我们团队明确的发展规划。得益于天津这片沃土与企业界的共同关注,我们有信心快速推进未来技术的产业化进程。”胡文平说。

寄语年轻人

人生唯有坚持与努力

对于基础研究与应用研究之间的关系,胡文平用生动的比喻阐释:“基础研究和应用研究就像水和鱼的关系。你有一池塘水,能养出多大的鱼你是不知道的。但是如果没有水,可能就没有鱼。”他认为,“坐冷板凳”扎根基础研究的精神在当今时代依然至关重要,这才是实现“从0到1”突破的根本。

此外,胡文平特别强调“交叉融合”的重要性,他的团队之中也会聚了物理、材料、微电子等多学科专家。“我们跟精仪学院、材料学院、微电子学院、化工学院都合作得非常好,做成了很多让人很愉快的事情,正是这种跨学科合作才不断激发出创新火花。”

面对新一代年轻学者,胡文平也道出十分朴素的建议。“回首我自己的科研之路,人生确实如白驹过隙,是非常短暂的。科研人生,我的体会就是坚持,只有坚持,你才能把事情不断地做好。而给年轻人的建议,我也还是这两个字——坚持!”在他看来,天赋的差异微乎其微,“我常和学生说,人的智商99.99%都差不多,关键是你付出多少,努力多少。坚持就意味着付出汗水,在日复一日的积累中实现突破。”

从海外求学到扎根天大,从理论突破到成果转化,胡文平用自身经历诠释了成功的多元内涵。这条科研之路,因热爱而启程,因坚持而精彩。

【记者手记】

回首与学生共渡难关 院士动情一度哽咽。

“人的一生,总是要经历很多事的。”当记者问胡文平院士,在近30年的科研教学路上有没有“最难时刻”时,他有感而发,并回忆起2009年,自己在中国科学院化学研究所工作时的一段经历。

“那一年发生了很多事,我的弟弟患了最难医治的那种白血病,我的一个学生因为救火而身负重伤,做了17个小时的手术,另一个学生的父亲也突然去世……”彼时,胡文平要面对这些人生的艰难时刻,譬如在自己学生的手术通知书上签字,“因为他的父亲早就去世了,母亲也赶不过来。”回想起16年前,他和学生一起经历的人生大考,胡文平一度哽咽,他喝了一口水,尽力平复自己的心情。

1993年,胡文平从湖南大学化学化工系毕业后,便投身于化学研究的世界。回忆起当初的选择,他笑道:“其实那时候的选择更多是一个巧合,但后来发现自己越来越喜欢这个领域。”1999年,在中国科学院化学研究所获得博士学位后,胡文平前往日本和德国继续深造。这段海外求学和工作经历,为他未来的科研之路奠定了坚实的基础。“在日本和德国的工作经历,让我接触到了许多先进的研究方法和理念,也让我认识到国际科研前沿的动态。”

“我33岁就担任了博导,当时和我的学生只差了五六岁,大家的关系就像是兄弟姐妹,遇到事情就要共渡难关。”但胡文平坦言,“在2009年经历了那么多事后,我对学生的态度也有了转变,真的,每个人都不容易。”

在胡文平看来,科研之路和人生轨迹都殊途同归地指向“坚持”二字,“当时我们都扛下来了,现在我的学生发展得都很好,回想当年大家的坚持,一切都是值得的。”

“我一直坚持的科研态度,就是面向国际半导体材料研究前沿,探索柔性电子材料领域的新方向。”这位新院士平静的语调中透出坚定。不知道是不是一种巧合,胡文平探索的“柔性电子材料”和他性格中的“柔性”实现了一种呼应——柔绝不是软弱,它足以“克刚”,体现着精神层面的韧性。

胡文平说:“天津大学有一流的研究平台和优秀的科研团队。”在担任天津大学校长助理、理学院院长以及副校长期间,胡文平致力于推动化学、材料科学与微电子技术的多学科交叉研究。他领导的研究团队克服了电荷输运等多项难题,取得了显著的研究成果。

“我希望我们的研究能为未来的科技发展打下坚实的基础,也希望青年研究者能够坚持下来,勇于创新。”胡文平说。

他们面前这条“柔与韧”筑就的科研之路,满目繁花。

《今晚报》2025年11月26日04/05版

原文链接:http://jinwanbaoepaper.enorth.com.cn

http://jinwanbaoepaper.enorth.com.cn