津云新闻讯:在天津大学,科研与育人犹如并行绽放的花朵,辛勤的园丁耕耘其中,培育着累累硕果。这些园丁中,有一位来自环境科学与工程学院的青年教师,在节碳减排的科研征途上是无畏先锋,又在育人讲台上春风化雨浸润学子初心,他就是宋春风。

“在我的课上,学生品格塑造要高于考试成绩。平时分占70%,期末考试只占30%。”宋春风认为,要培养出面向未来的卓越工程师,就要打造不一样的课堂。所以他始终要求自己,让每一节课都要成为充分激发学生思考的“金课”!

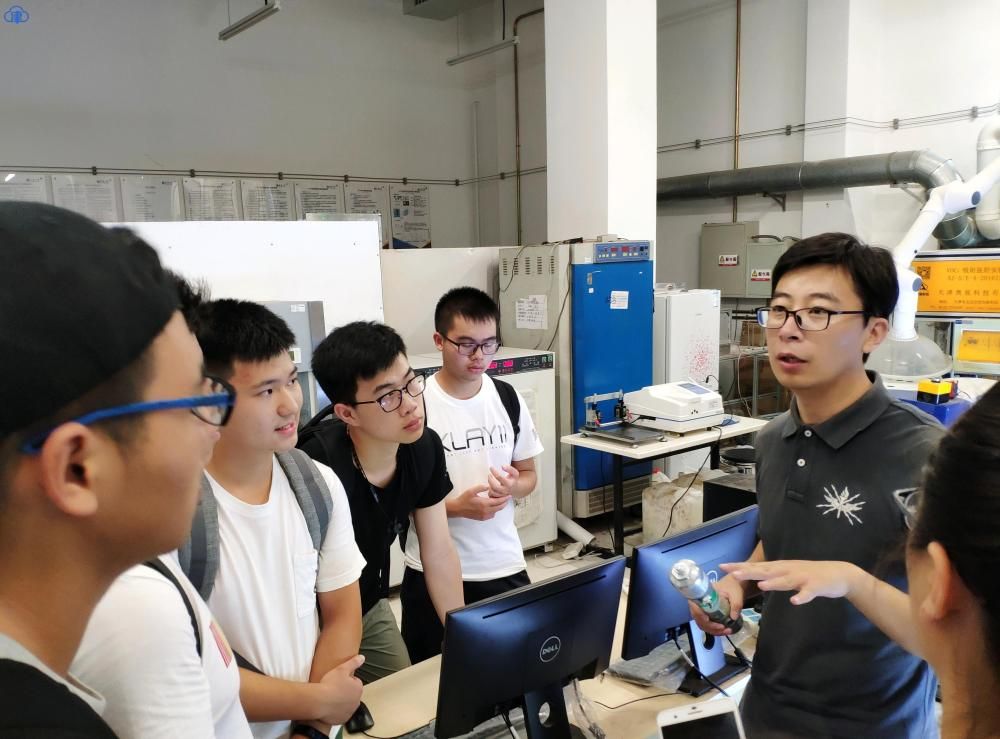

“这是我国南方的一个电厂,每天排出的烟气里大概有10-15%的二氧化碳。屏幕上就是这个电厂的详细情况,我们今天的任务就是结合所学知识,把它排放的二氧化碳给分离出来。”在课堂上,宋春风喜欢通过设置真实的工程场景,让同学们结成小组、制定解决方案,最后对方案进行分析评估。

“宋老师,我觉得这种技术在实操过程中缺乏可行性,你看捕集了一公斤的二氧化碳,但是却消耗了大量能量,造成两公斤到三公斤二氧化碳的新增排放。”在宋春风的课堂上,像这样“唇枪舌剑”热火朝天的讨论是屡见不鲜的场景。他常常鼓励学生抱着“质疑”的态度去学习,去思考。有了这些质疑,宋春风便会从技术原理到工程应用进行深入讲解。“与以往相比,这种上课模式更有助于激发同学们思维的火花,也极大加深了大家对知识的掌握和运用。”

宋春风的教学创新并不局限于专业课,他为全校开设的通识类校选课——《环境保护和可持续发展》也一直秉持这种“共融”的课堂。“所谓共融,就是增加和学生的互动,真正了解学生的所思所想。”宋春风认为,像这样的“师生共融”对授课效果会起到极大的促进作用。

“很多同学会带着课堂上凝练出来的‘金点子’找我指导,去参加学科竞赛;或是把课上的成果做成科普产品去参加环保类科普竞赛。创新的授课模式也带动着学生们实现创新发展。”宋春风说。

给学生“一杯水”,自己先要有“一桶水”。多年来,宋春风在二氧化碳的回收和分离领域持续深耕。在他的带领下,“全球气候变化应对及绿色解决方案”已成为环境学院九大特色学科方向之一。他带领团队不仅创新性地提出“低温膜+低温相变”的一体化概念,解决了传统CO2捕集技术效率低、能耗高的技术难题。团队还通过“生物组学→光合动力学→化学工艺”三层次,多尺度强化了绿色微藻碳转化及资源化路径的能质传递过程,以碳酸氢铵为纽带将固碳效率提高了4-5倍,实现了碳元素的负排放,大幅提升了碳减排贡献度。

截至目前,他的团队碳减排核心技术成果已经成功运用到内蒙古、山东、广西等地的固碳示范工程中,固碳率提高到60%-80%,创造经济效益4400万元。

“我最大的梦想就是通过消耗最少的能量,甚至不消耗能量,把二氧化碳变废为宝。”谈及科研理想,宋春风的目标是“把废弃的温室气体变成有价值的生物质资源也好,变成其他化学品也好,为我们国家双碳目标实现起到支撑作用。”

“教学永远是大学老师的第一天职。”在宋春风看来,大学教师的使命在于立德树人,在授业解惑的同时树立学生的家国情怀。立足三尺讲台,他努力打造“天大环境”,发展“智慧人居”,造就“绿色梦想”,培养具有‘生态文明意识’的天大人。而这正是他心目中,作为一名大学教师的意义与价值。

原文链接:<a href="https://www.app2020.tjyun.com/jyapp/cms_template/100/000/208/index.shtml?appId=1b8b3255-58d4-4ba7-b0f7-9d136547eb38&js>https://www.app2020.tjyun.com/jyapp/cms_template/100/000/208/index.shtml?appId=1b8b3255-58d4-4ba7-b0f7-9d136547eb38&js>