前线浴血,后方补给,路是反法西斯战争的生命线。

当日军把战火燃遍神州,攻占缅甸,妄图掐断国际援华补给,将中国隔绝拖垮之时,中国工程师怀揣 “科教救国、实业兴邦” 的信念,带着老百姓用钢钎与汗水在西南群山中凿出一条条 “抗战生命线”。

1945年,美国随军摄影师约翰·阿尔贝特拍摄了一张照片,壁立山体上,一支载满货物的车队正缓慢行驶在一条崎岖的山道上, 20多个180度的拐弯,蜿蜒而上,让货车顺利翻越崇山峻岭,为抗日前线输送战略物资。这个世界公路的奇观就是“二十四道拐”公路。照片刊登在《第二次世界大战画史》的封面上,一经刊登轰动世界,被世界各大媒体反复转载。二十四道拐也因此成为二战时期中国国际大通道的标志,成为中国抗日战争和世界反法西斯战争具体的重要历史见证

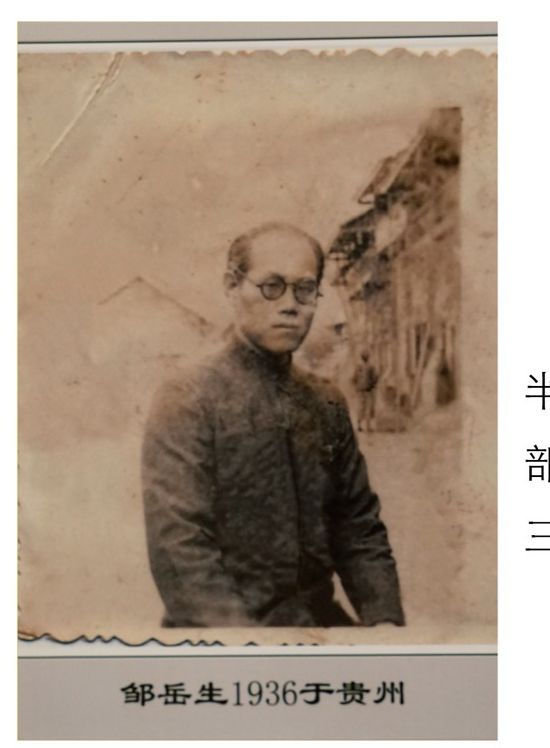

创造这个公路奇迹的是被誉为“公路巨子”的工程师邹岳生。邹岳生,字峻五,1896年出生于江苏省阜宁县邹河村,1924年毕业于天津大学的前身北洋大学,是中国最早一批接受现代工程学教育的大学生。在校期间他系统地学习了包括力学、测量、建材制备、道桥施工在内的土木工程课程。北洋大学是中国第一所现代大学素以严格著称,一门不及格重修,两门不及格退学,毕业率有时低于50%。邹岳生所修的32门课,平均分80多分,成绩名列前茅。兴学强国,他的人生目标日渐清晰——工程报国!用自己毕生所积累的铁路桥梁修筑经验报效国家。

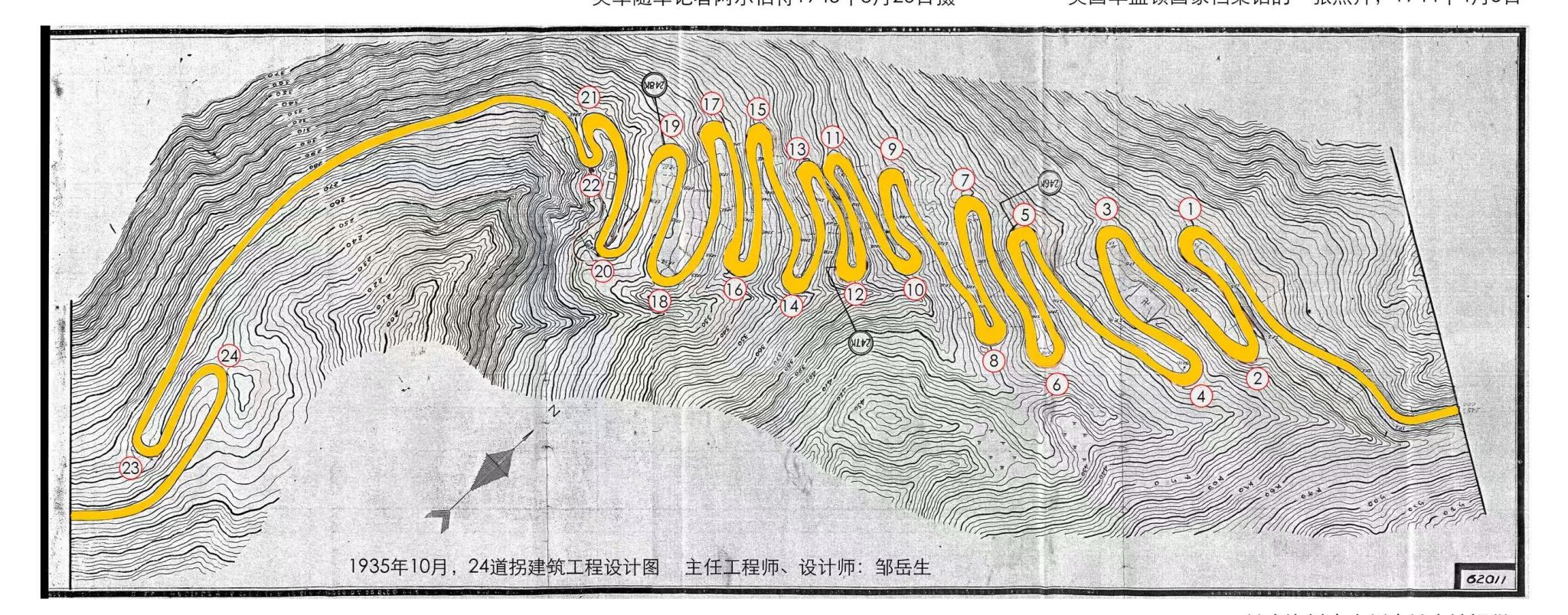

1935年,日军觊觎华北的阴霾日益浓重,国民政府决意打通西南交通,为可能到来的全面抗战铺设补给动脉。39岁的邹岳生临危受命,出任行营公路处湘黔、黔滇公路主任工程师兼总段长。

蜀道之难,难于上青天。蜀道虽难但还有道,但黔之道,被困于崇山峻岭之间。晴隆是链接云贵必经之路,鸦关是这里的著名关隘。取名鸦关,意为险要之地,乌鸦都难逾越,有一夫当关、万夫莫开之险。伫立在海拔1800米的晴隆山巅,脚下是深不见底的山谷,已经修筑过杭徽、浙闽等十余条公路的邹岳生还是心惊了——山脚到山顶直线距离约350米,垂直高度约250米,陡坡倾角约60度。雄、奇、险、峻,山羊攀爬都吃力的险山如何能让卡车负重通过?

面对日本的狼子野心,退无可退,只能向前。这个不可完成的任务,唯有超人的智慧和坚韧不拔的意志可以破局。白天,邹岳生带着队员攀绝壁、测地形,夜晚,他在油灯下一遍又一遍地计算坡度与弯道角度。随身必带两样东西:一个磨得发亮的罗盘,一本写满公式的笔记本。

一次骑马实地勘察,邹岳生不慎摔下,双脚卡在马镫里被拖了几丈远,后背皮开肉绽。部下劝他坐滑竿指挥,他果断拒绝:“滑竿要用人抬,抬我的人更危险。“仍旧坚持天天骑马上山,或是自己爬山。

之字形回头弯可以让汽车蜿蜒而上,但弯道太少,坡度太陡,卡车动力不足会滑坡;弯道太多,车头难转,易卡在山崖间。历经数十次测算,邹岳生终于确定了最终方案——24道拐。

设计图纸有了,施工又亮起了红灯。没有沙子!没有沙子就无法修路,邹岳生决定就地取材,他让工人把大石块敲成小石块,小石块敲成石屑,用石屑来铺路。那时没有挖掘机、推土机,土方需要工人一锄一锄地挖,石方需要錾子一凿一凿地打,用箩筐一筐一筐地抬。为打通出山之路,邹岳生和施工队召集了晴隆县所有能够出动的劳动力,全部能拉能驮的牲口。数万民工与士兵以血肉之躯开山劈石。他们绳索缚身悬于峭壁,钢钎凿孔填入炸药。许多人夜宿工地,“醒来时身上覆满白霜”。1936年公路竣工时,所有人都不会想到——他们已然创造了世界公路建筑史的奇迹。

1936 年秋,这条全长 4 公里、宽仅 6 米的二十四道拐终于竣工。当第一辆卡车缓缓爬过最后一道弯,工地上的欢呼声响彻山谷。可邹岳生来不及庆祝,便奔赴下一个工地——他知道,这条公路的使命,才刚刚开始。

“二十四道拐”建成后,邹岳生陆续转战湘、桂、黔、滇以及缅甸和印度,十年间奔波于西南的十万大山之中,为抗日修建公路、铁路、机场。头戴可以遮阳挡雨的拿破仑帽,身穿中山装,外披风雨衣,胳膊肘挂一根下山防滑拐杖,脚穿底宽把滑的克拉克鞋,邹岳生用双脚丈量着云贵高原,把书生报国的理想,写在路基上。

修建滇缅铁路时,邹岳生冒着枪林弹雨现场督工。就在铁路路基即将完工准备铺轨时,日军攻进缅甸,不得已亲手炸毁已建成的桥梁桥墩和路基隧道,看着心血铸就的滇缅铁路在一片爆破声中化为烟尘,邹岳生痛心疾首。但他来不及悲痛,就又带领工程队去抢修中印公路。

1937 年全面抗战爆发后,日军迅速切断了中国东部的国际通道,滇黔公路成为运送国际援华物资的关键线路。而二十四道拐,是这条线路上最险峻的所在,也是日军想要切断的咽喉要道。云雾中,美军GMC十轮卡排气管喷着白气,如钢铁长蛇贴崖蠕动。空袭警报骤响,护路民兵举马灯奔号示警,灯火在群山中流淌成星河。80年前,这段4公里蜿蜒山路,承受了千钧之重。日军多次空袭,企图截断这条生命大动脉,却因公路地势隐蔽、军民守护顽强,终未能得逞。整个抗战期间,总计45万吨海外援华物资——从洋油百货、枪支弹药,到盘尼西林,经此历史弯道运往重庆和湘、鄂、桂等前线。

1943 年起,邹岳生任军事委员会工程委员会副总工程师,主持修筑桂林、柳州、南宁、江西新城等 6 座军用机场。为让 B-29 轰炸机起降,他带领工人用直径 1.8 米的大石碾子人工碾压跑道;日军空袭时,工人们白天躲防空洞,晚上借月光施工。 “机场早一天修好,就能多打几架鬼子飞机。” 邹岳生说。

2015 年,中共中央、国务院、中央军委为邹岳生颁发中国人民抗日战争胜利 70 周年纪念章,这枚纪念章是对他 “以身许路、以路报国” 一生的最高褒奖。

邹岳生从未想过当英雄,他只是以一个工程师的坚守,在战火中筑起补给生命线,用中国知识分子的风骨,诠释着一代知识分子的担当。当钢钎凿进山崖,当石屑铺成公路,当卡车驶向战场,他已将自己交付于国家。

如今的二十四道拐已经成为了旅游胜地,汽车爬坡赛,越野e族等赛事为全国车迷、极限运动爱好者、体育爱好者打造了视觉盛宴。站在山顶回望,24 个弯道在阳光下宛如时光隧道,链接过去与现在。这盛世如你所愿!