2025年10月2日,正值中国第一所现代大学——天津大学建校130周年校庆。这一天,中国科学技术大学电子信息工程专业的大一新生何炎重返天津,回到了天津大学这个他梦想起航的地方。

16岁来到海河之畔,17岁踏上新的科创征程。来自阿塞拜疆的何炎,今年7月刚刚在天津大学完成一年的语言预科学习。在天津的一年里,他将“学中文”从课堂延伸至舞台与城市的每个角落,转化为“用中文学习、用中文讲述中国”的行动。

“能在130周年校庆时回到天大,意义非凡。”何炎深情地说道,“虽然我只在这里读了一年预科,但这里是我与中国缘分开始的地方,是我永远的母校。”

名字里藏着火光

“何炎”这个中文名字,是他在阿塞拜疆的汉语老师为他取的。炎,火也,象征热情与活力。“老师说,我学东西很快、眼睛里有光。”何炎笑着回忆。2008年出生的他,今年4月刚满17岁。他来自阿塞拜疆首都巴库,里海的风吹过油城的码头,也撩动着这个少年对远方的憧憬。

他的家庭充满跨文化气息:母亲是记者,擅长捕捉故事与表达观点;父亲从事石油国际贸易,务实而富有国际视野。何炎的童年曾在俄罗斯度过四年,小学一年级在伊拉克就读,之后回到阿塞拜疆。多次迁徙让他很早就与不同语言为伴——阿塞拜疆语和俄语是母语,英语是学习和竞赛的工具,后来又自学中文,甚至浅尝了西班牙语。多语环境打开了他理解世界的窗口,也为他日后抵达中国埋下伏笔。

敲开汉语学习的大门

2022年,刚上高一的何炎在父亲的鼓励下开启中文学习之旅。“我们国家是最早响应并积极参与共建‘一带一路’的国家之一。这些年两国经贸往来日益紧密,中国已成为阿塞拜疆第四大贸易伙伴。父亲认为中阿未来会有更深入的合作,希望我学习中文、了解中国。”何炎抱着试一试的心态,开始在YouTube上寻找汉语教学视频,并买来HSK一级教材坚持自学了半年。“自学非常困难,我感觉自己一直在勉强支撑。”

父亲看在眼里,决定推他一把——在网上找到了离家仅半小时车程的巴库国立大学孔子学院。从此,放学后赶去学中文成为何炎的日常,他的中文水平也随之快速提升。

2023年的一场竞赛,不仅坚定了他学习中文的决心,更在他心中种下了到中国求学的种子。他报名参加“汉语桥”阿塞拜疆赛区比赛,荣获第三名,并获得前往中国夏令营的机会。

在为期两周的行程中,他在安徽大学学习语言文化课程,接触了秦朝、兵马俑、书法和瓷器等知识。最令他难忘的是书法课——他执着地练习笔画复杂的“biang”字。“Biangbiang面是中国的一种小吃,这个字特别复杂,很多中国人也写不出来,”何炎不无骄傲地回忆。他反复拆解笔画,直到能够一气呵成,这件事极大增强了他学习中文的信心。

登临黄山时,少年伫立山巅,看群峰起伏,真切体会到“一览众山小”的意境;在上海的两天里,他穿梭于外滩与高楼之间。后来,讲述上世纪90年代上海奋斗故事的电视剧《繁花》成为他的最爱,他甚至在一次配音比赛中选择为剧中主角“阿宝”配音。回到巴库,当他在公交车上继续背诵中文单词时,心里的中国,已经从地图变成具象的人与城。

天大:独立生活的第一站

16岁那年9月,何炎只身飞抵天津,开启在中国的求学之旅,成为天津大学当年唯一的未成年留学生。相对从容的语言预科学习,让他有更多时间投身文化活动。在天大的一年里,他参加了二十余场各类活动:主持新年联欢会与文化节、参加“汉语桥”配音秀、准备各类演讲稿。“稿子里有‘宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来’这样的诗句。反复背诵和理解这些诗词,不仅让我的中文更地道,也让我从中汲取了力量。”从初次登台的紧张到如今手握话筒的从容,舞台清晰见证了他的中文成长轨迹。

“大家都叫我‘最会讲中国故事’的外国小孩,”何炎腼腆地笑道。他是2025年“汉语桥”全球外国人汉语大会优秀风采奖获得者,也是第五届“用英语讲中国故事大会”来华留学生组的“传播之星”。

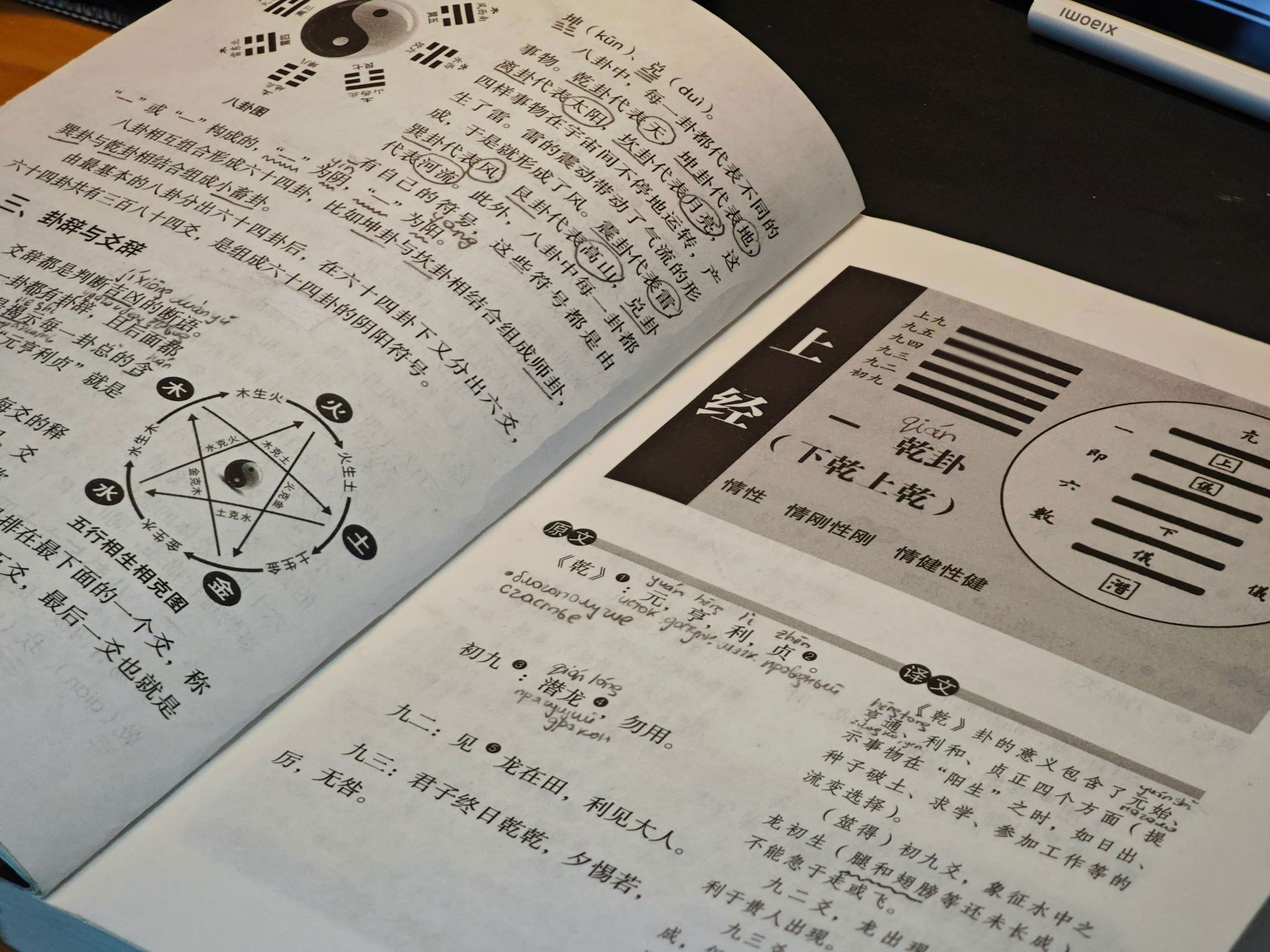

他坦言自己的“中文还不够标准,需要更加努力”。每当遇到瓶颈时,他会想起《论语》中的句子:“三人行,必有我师焉”、“有朋自远方来,不亦乐乎”。“中国人对远方来的客人特别热情,对我更是如此。”除了课堂上的系统学习,他还在网上搜索各种历史资料,从夏商周到春秋战国,他最喜欢“诸子百家争鸣”的时代;他购入《易经》和配套解读,常为一句话写满整页笔记;在老师推荐下开始阅读《论语》,并立下目标“总有一天要读完”。

2025年4月,阿塞拜疆总统访华,中阿两国建立全面战略伙伴关系,推动双方合作进入新阶段。何尤为关注的是两国免签协议。“这项政策让交流更便利。相信会有更多阿塞拜疆青年来中国留学,深入了解中国。同时也欢迎中国朋友来我的家乡看看。”

作为天大的未成年学生,他深感幸运。“这里开放包容的校园文化、优质的教学水平、丰富的活动,尤其是老师和同学们给予的热情帮助,”何炎说,“这些温暖构成了我对中国最初、也最深刻的记忆。”

迈向下一段旅程

2025年9月,何炎在中国科学技术大学开启专业学习的新篇章。对他而言,“将语言与专业相结合”至关重要。在他的构想中,电子信息与能源行业的数字化可以实现互通。未来,阿塞拜疆的油气、里海的风光与中国的制造能力、算力资源,或许将通过他手中的算法与电路紧密相连。

在阿塞拜疆语中,“火”是这片土地的象征;在中文里,“炎”是火焰升腾的形象。何炎的名字,犹如一簇跨越语言藩篱的火苗,从里海之滨燃至海河之畔,正向更广阔的知识海洋蔓延。

“我希望能用中文讲述故事,也用科技解决实际问题。”他说。这位17岁的少年将继续在中国的课堂里奋进,在更大的舞台上发声。待他读完《论语》的那一天,或许会在书页空白处留下这样的注脚:心之所向,身之所往。