1945年9月2日,侵略中国长达十四年之久的日军,在“密苏里”号军舰上向同盟国代表签字投降,中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争取得胜利!

9月3日,举国庆贺抗战胜利,这是中华民族近代史上第一个值得扬眉吐气的喜庆日子。

远在浙南山区的泰顺,同样举行规模浩大的庆祝活动,泰顺邮局还为此制作了“抗战胜利纪念”邮戳。

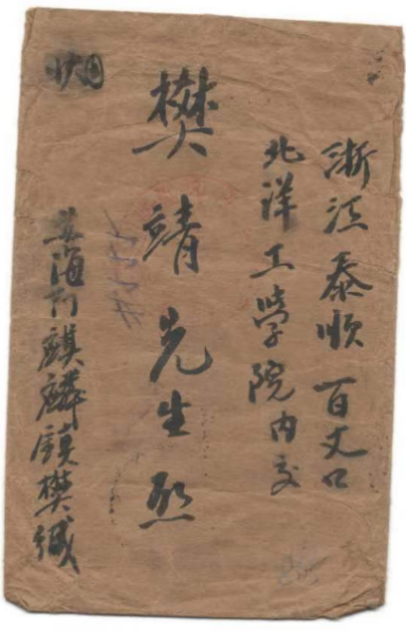

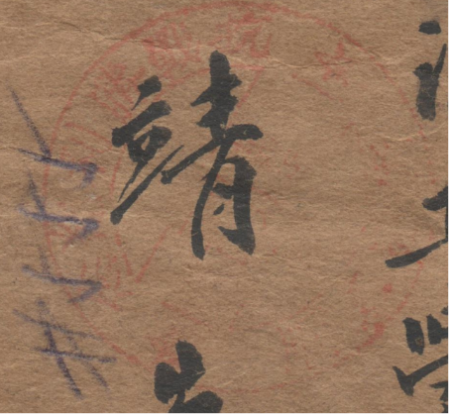

幸运的是,一枚泰顺纪念抗战胜利的信封,一直保存到了今天。这是一封寄给泰顺百丈口北洋工学院樊靖先生的快件挂号信,特别珍贵的是,信封上加盖有“抗战胜利纪念”邮戳。信封的落地戳为三格式全中文点线戳,上格印有“浙江”字样,下格为“百丈口”,中格为日期“九月四日”,中间另有间隔线。

寄至泰顺北洋工学院的信封

加盖“抗战胜利纪念”邮戳

抗战胜利,举国欢庆,这枚看似普通的信封,历经80年的岁月洗礼,完整的保存至今,令人欣慰。同时也令人疑惑,北洋工学院作为一所大学,收件地址为什么在泰顺百丈口这样一个偏僻的山区?

北洋工学院在泰顺复校

北洋工学院的前身北洋大学,是中国近代第一所大学。创办于中日甲午战败之后。北洋大学以兴学强国为己任,取得了辉煌的办学成就,颁发了中国第一张大学毕业文凭,多次向国外派遣留学生。国民政府实行“大学区”制以后,学校因专办工科,于1929年更名为“北洋工学院”。

1937年“七七事变”爆发之后,日军首先破坏中国的文教机构,北洋工学院被迫西迁至陕西办学,参与组建“国立西北联合大学”。1938年7月,国民政府为长远发展西北高等教育,北洋工学院又合组并入国立西北工学院,“北洋”之校名不复存在,各界校友纷纷要求复校。

迫于各界的呼声,国民政府行政院于1942年12月决定,将已迁至泰顺司前办学的浙江省立英士大学升格为国立,并将工学院划出独立为北洋工学院。北洋工学院于1943年4月在泰顺县复校,并一直在此办学至抗战胜利。

兴学强国的历史见证

民族虽危而教育不可不办,形势虽险而学生不可不学。刚刚恢复办学的北洋工学院,因为里光村资源资张,办学条件有限,于1943年6月搬迁至泰顺县百丈口。

北洋师生来到百丈,无论教学还是生活条件,都非常艰苦。头几个月由于校舍无着落,只好借用百丈小学上课。半年后,工学院自建的校舍才投入使用,教室单层结构,大部分为茅棚,少部分为瓦房、夹板房,师生宿舍是借住在村民家中,由于房屋紧张,部门学生的宿舍甚至是借用村民的谷仓。

谷仓里面空间狭小,采光只能靠很小的窗户,里面几乎不透风,夏天睡在里面像蒸笼,热的喘不上气来。到了夜晚,老鼠经常在房间里面开“运动会”,有时甚至在人身上跳来跳去。既然在这样的环境中,师生仍然坚守着刻苦求学的初心,没有丝毫的懈怠。

北洋工学院办学旧址

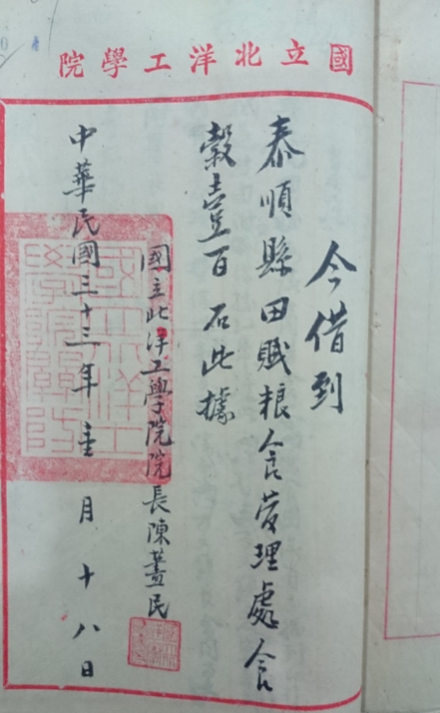

最为艰难的是师生口粮如何筹措。由于战时交通不便,物资供应困难,北洋师生经常需要向泰顺百姓借粮,当年留下的一张张泛黄的借条档案,见证了北洋师生与泰顺百姓之间的深情。

向泰顺借粮的借条

办学条件虽然艰苦,但北洋师生主张“科学救国”,仍弦歌不辍。缺少教材,教授们就亲自编写;缺少实验材料,师生们就地取材,同样取得令人瞩目的研究成果。北洋师生尽力调整课程、添置图书、增聘教授、充实设备,金工场、木工场、铸工场及各实验室相继办竣,留下了抗战烽火中的办学佳话。古老的百丈口,从此开始流淌着希望和现代文明的血液。

血融于水的校地深情

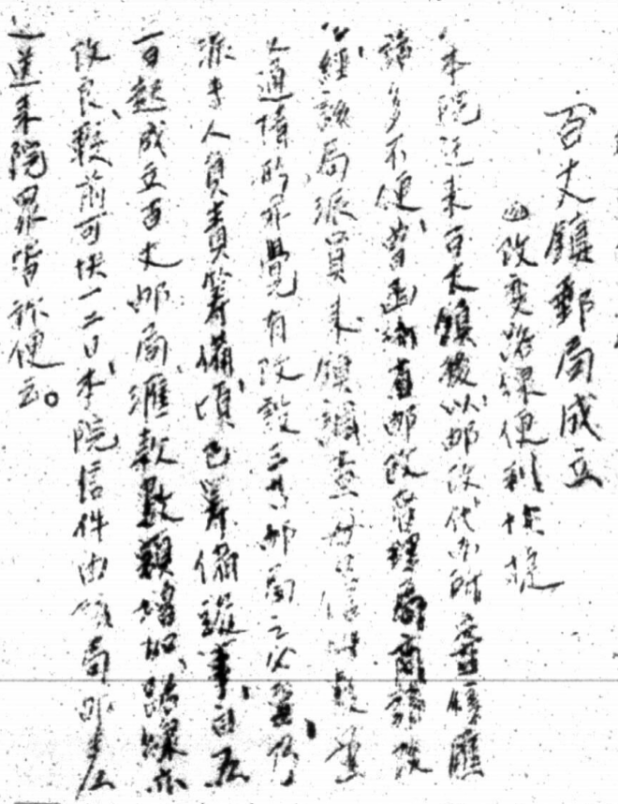

北洋工学院在泰顺百丈口办学期间,当地倾其所有为学校提供协助。由于山路阻塞,通信不便,寄往泰顺的信件要先送到罗阳,再分发至百丈,汇款也要到罗阳去取,十分不便。为了解决这一难题,泰顺在百丈设立邮局,并于1944年5月1日正式运营,这样邮件比过去可以提前一二日收到,领取汇款也更加便捷。

百丈邮局成立的新闻

泰顺办学岁月虽历经战乱动荡,颠沛流离,但由于师生的共同努力,仍在艰苦条件下逐步发展,在此办学期间共录取新生近400人。而信封的主人翁樊靖,年仅二十岁时告别父母,离开家乡江苏省海门县麒麟镇,历经长途跋涉,一路翻山越岭,来到百丈求学,就读于机电工程学系。

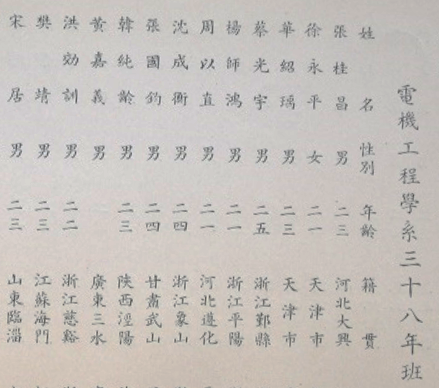

抗战胜利之后,教育部下令北洋大学复校,樊靖也与泰顺师生一起到天津继续求学。机电工程学系因为办学规模扩大,拆分为机械工程学系和电机工程学系,樊靖则选择自己喜欢的电机工程专业,并于1948年毕业。

电机工程系学生名录

铭记历史才能珍惜和平!北洋工学院在泰顺的办学历史,为抗战时期保存文化火种,做出了不可磨灭的贡献,是中华民族珍贵的民族记忆,是中国教育史上的重要财富,也是泰顺文化的软实力。

无论是炮火隆隆的战争阴影,还是食宿难全的窘迫境遇,都无法阻止知识与文明的薪火传承,无法阻止中华民族的赓续前行。