诞生于1895年的北洋大学(天津大学前身),抗战期间因国家命运而颠沛流离;北洋人不屈不挠的铮铮铁骨,实事求是的校训精神,殷殷赤子的家国情怀,在中华民族抗战历史中写下了浓重的一笔。

值此之际,谨以本篇推送,回顾北洋师生坚定抗战救国的故事,纪念北洋先辈、传承北洋精神,并纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年。

泪洒长河三千里,血溅青山终不悔

1931年9月18日,九一八事变,日本帝国主义对华发动侵略扩张,迅速占领东三省,整个中华大地笼罩在阴霾中,而南京国民政府却实行“不抵抗”政策。时任北洋工学院代院长王季绪毅然绝食抗议,致电南京国民政府要求对抗日本侵略者。北洋学生南下请愿逼蒋抗日,此后,北洋学子始终活跃在抗日救亡运动的第一线。

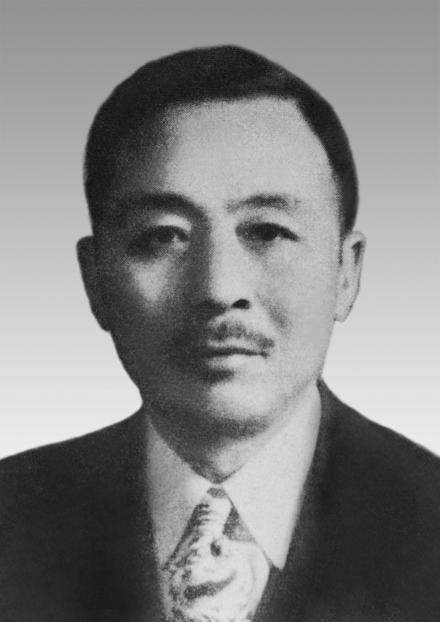

北洋代院长,王季绪(1882-1952),字公仙,号絸庐,江苏吴县人,中国工程界泰斗。自1931年初执教国立北洋工学院,任教务长,后任北洋代理院长。

1931年,“九·一八”事变后,北洋代院长王季绪以绝食抗争要求蒋介石抗日,以生死唤起国人的觉醒。

1931年9月,北洋学生南下请愿逼蒋抗日,开启了全国学生请愿的序幕。图为蒋介石接见平津学生。

1935年12月9日,在中国共产党的领导下,北平爆发“一二·九”抗日救亡运动。18日,天津学生举行“一二·一八”大游行。图为北洋学生参加大游行。

1936年1月,根据中共中央北方局和河北省委指示,平津学联成立南下扩大宣讲团,以北洋学生为主组成第四分团,深入河北农村开展抗日宣传。

1936年北洋学生张多疆提出成立“民族解放先锋队”的建议,2月1日,民族解放先锋队成立(后改为中华民族解放先锋队)。

救国须恃工业兴,北洋担当不容辞

日本侵略者步步进逼,北洋为救国强国努力担当。正如王季绪语嘱北洋学子所说,“救国须恃工业,学工业而努力工业者,皆为奋勇救国、保全领土之士。”北洋痛定思痛,以挽救民族危亡为旨,扩充工科体系,涉足国计民生领域,推行教学科研结合模式,建工科研究所、办期刊、育精英,成为科技救国中坚。

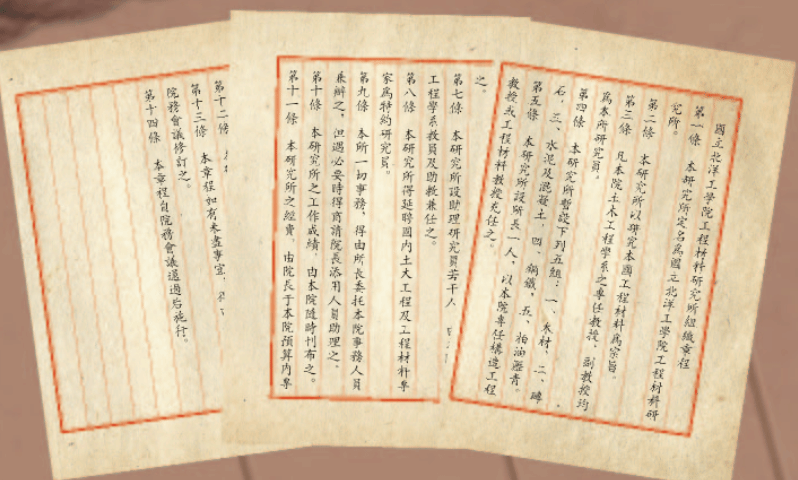

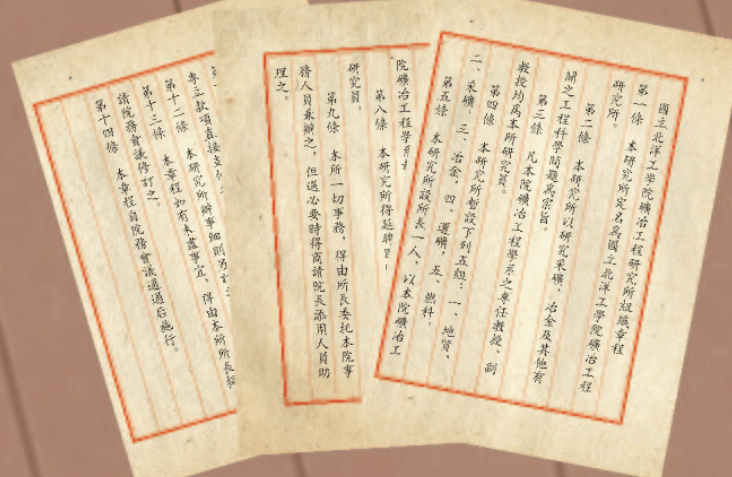

1933年,为提高国家的工程材料技术水平,北洋工学院创立了工程材料研究所。

1933年,北洋工学院创办矿冶工程研究所,研究采矿冶金工程及相关工程科学问题。

1934年,北洋在原有的工程材料研究所和矿冶工程研究所的基础上,创建了工科研究所。

1935年,工科研究所在国内招收了第一批工科研究生。首届研究生于“七七事变”前夕毕业,后来都成为了各自所在领域的泰山北斗。

首届研究生毕业与第三届招生的情况

1935年9月,由李书田校长主持创作的北洋校歌诞生,激励学生秉承“实事求是”校训,把中华改造。校歌与象征民族团结的校旗和捍卫理性追求科学的校徽,共同构建了独特的北洋精神和文化。

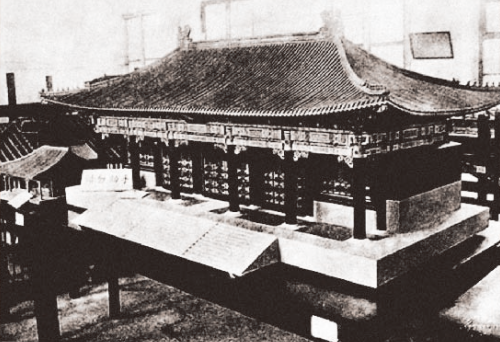

1930年兴建,1933年建成的工程学馆

1936年建成的工程试验馆

为了国家能够臻富跻强,发展迅猛的北洋推行教学科研结合的先进模式,开展科研、创办期刊,率先完成向教学科研并重型转变,引领中国大学向现代转型,有 “科学堡垒” 美誉。

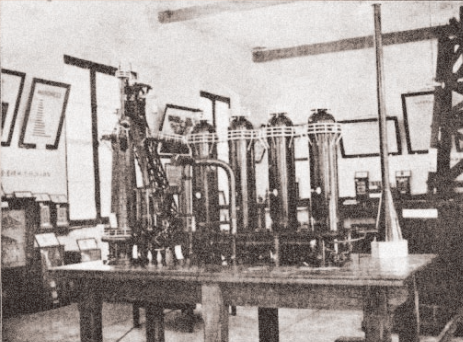

电磁实验室

电机实验室

电机实验仪器储藏室

飞机实验室

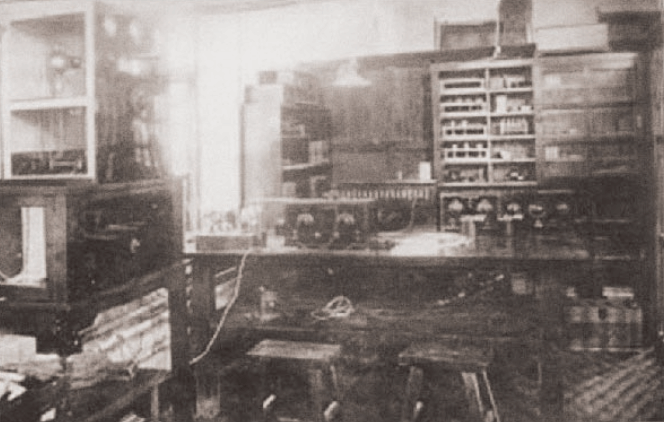

无线电收发报实习室

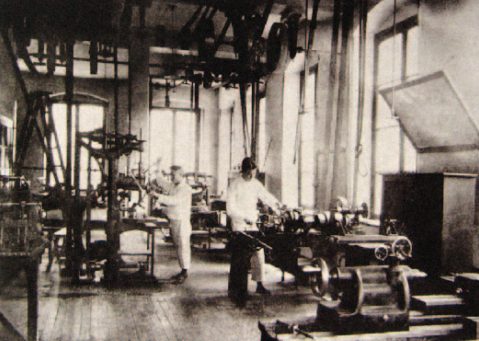

机械实验室

建筑模型陈列室

炼铁炉模型

内燃机实验室

选矿实验室

试金室

水工所

土木工程模型室之一部

无线电实验室

制图室

电磁实验室、电机实验室、电机实验仪器储藏室、飞机实验室、无线电报发报实验室、机械实验室、建筑模型陈列实验室、炼铁炉模型、内燃机实验室、选矿实验室、试金室、水工所、土木工程模型室之一部、无线电实验室、制图室

李书田院长在《国立北洋大学筹备缘起及分期完成计划》中详细阐述了北洋工学院恢复北洋大学的必要性,以及如何用十六年的时间将北洋工、理、文、法、医具备的综合性大学。这一计划有力地推动了北洋的发展进程。

1935 北洋工学院平面图

“九一八”事变后,航空救国的呼声,高入云霄,全国各工科学校的机械系,都有偏向航空工程的趋向。由于北洋大学有着雄厚的航空和机械研究的基础,1934年中国第一台飞机发动机诞生于北洋。此后1935年国民政府在北洋大学正式设立航空系。

1934年北洋教授邓日谟试制了中国第一台飞机发动机

北洋飞机实验室

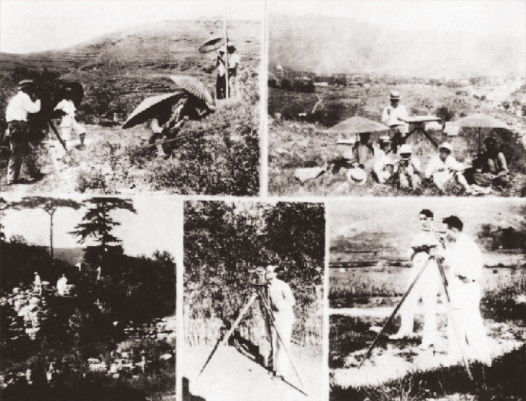

北洋大学进入专办工科时代,努力扩充与国计民生息息相关的工科专业,解决当时中国的工程问题,形成了体系完善的工科专业结构,注重理论与实践的结合,由此培养出的北洋学生动手实践能力强,活跃在工业建设的各个领域。

北洋师生在石家庄正太路试车

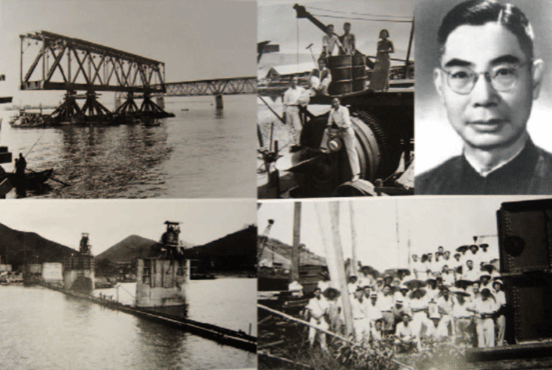

茅以升带领北洋师生在钱塘江大桥建筑工地

北洋土木科西山测量实习

北洋师生参与淮阴船闸建设

北洋大学学生在山东地质考察

今堪昔比泪悲下,壮志北洋出自强

1937年“七七事变”,日本帝国主义发动了全面侵华战争。覆巢之下安有完卵,日军的铁蹄和枪炮摧毁了城市建筑,打断了北洋大学迅猛发展的态势。在日寇铁蹄下,北洋大学沦为侵略者的坦克军营,破坏极为惨重,校园内每一寸土地都刻写着文明的劫难。

图书馆

门窗被敌人拆卸无余内部墙壁等亦均拆毁破坏甚剧无法使用

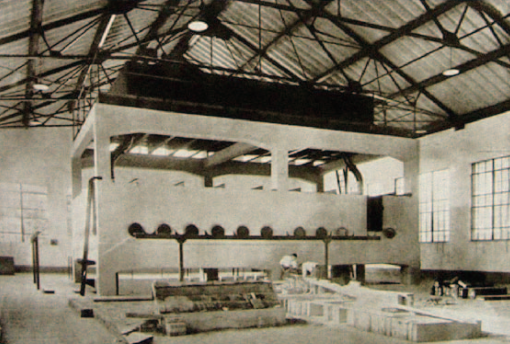

实习工厂

敌人将门窗完全拆去内部设备全部无存

体育馆北侧和西侧

门窗洞然全部拆去西面前部校舍屋顶亦被拆毁零星残破砖瓦仍不知下落

前一号楼

全部房舍材料拆毁无余,一片瓦砾不忍目睹

教职员工宿舍

门窗拆毁墙壁亦多破坏,照片前部断砖残瓦系破坏倒塌之墙垣

学生食堂

屋顶挖破门户拆毁其中一部分坍塌

原二号楼

全部破坏坍塌与战场景象相同

校警室

门窗及内部地屋柱完全拆毁,墙壁已开裂缝即将坍塌

锅炉房及翻沙厂

内部设备完全无存,门窗等亦多被拆去垒以砖石

浴室

墙壁破坏四周仅余支柱,洞若凉亭,内部锅炉等设备更损失无余

前储藏室

屋顶铅板破坏甚多门户拆去,即将坍塌

内迁漫漫寒料峭,薪火相承弦歌长

随着天津沦陷,北洋师生踏上了内迁陕西的艰难征途,风萧萧、路漫漫,胸中深藏家国情怀的北洋人筚路蓝缕,使高等教育的火种在西部撒播,北洋倡导的实事求是精神也在中国西部大地绵延。1937年7月30日,天津沦陷,北洋工学院被日军占领北洋遵从教育部训令内迁陕西,师生过秦岭,过大散关踏上漫漫西迁路。

1937年9月10日,北洋工学院依照教育部训令与北平大学、北平师范大学和北平研究院合组国立西安临时大学,学校于1937年11月1日开学,15日正式上课。

国立西安临时大学工学院部分学生合影

1938年为发展西北高等教育,提高边省文化起见,教育部令西安临时大学向西北陕甘一带移布,改称国立西北联合大学。

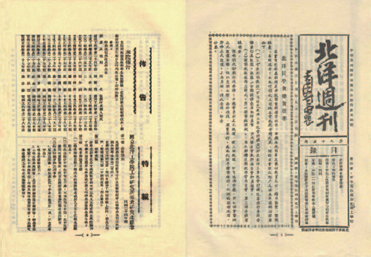

西北联大校刊

1938年7月,教育部令西北联合大学中的工学院独立设校,北洋工学院与北平工学院、东北大学工学院、焦作工学院组建国立西北工学院,由北洋李书田任筹备委员会主任。校址位于城固县南部的巴山余脉古路坝一天主教堂内。战乱中西北工学院建校条件简陋,身负国难家仇的北洋前辈,凭借着坚忍的决心和毅力,学以致用,固我边疆,存中华文化之血脉,树民族精神之柱石。

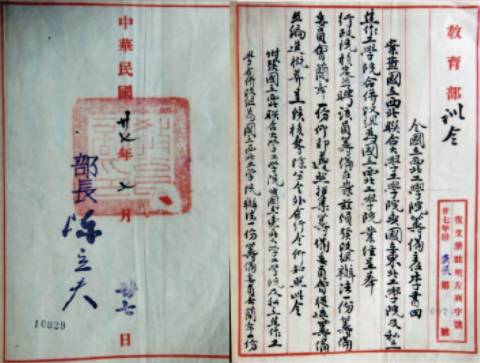

1938年7月教育部令四校合并成立国立西北工学院

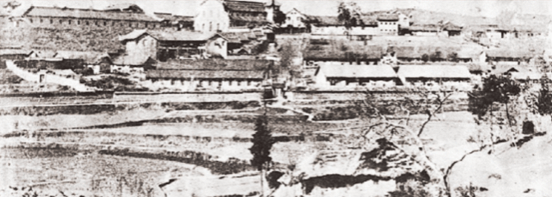

西北工学院旧址——陕西城固古路坝天主教堂

古路坝全景图

国立西北工学院七星寺分院

西北工学院学生上课

学生宿舍

西北工学院设有工科研究所、矿冶研究所、工程学术推广部,对西北地区的自然地理、物产资源、社会经济、公共事业等展开了大量的富有成效的研究。

华夏大地风雨劫,报国精英出北洋

国家兴亡,匹夫有责。在民族最危难的关头,有这样一批北洋人,为外争主权、立国际之林,为采矿、冶金、石油工业之创建,为机械、水利、土木工程之开拓,为化工、航空、电机、纺织之发展而披肝沥胆,成就北洋大学“中国近代法律与工业人才摇篮”之盛誉,更彰显了北洋人与祖国共命运、与河山同沉浮,义无反顾地奉献自身所有力量,挽狂澜于既倒、扶大厦之将倾的气概。

北洋老校长、“中国桥梁之父”茅以升,1933年起主持建造中国人自行设计建造的公路与铁路两用大桥——钱塘江大桥。1937年大桥快要竣工时,正值“七七事变”后日本全面侵华战争爆发,为避免大桥沦于敌寇之手,茅以升亲自炸毁该桥,愤怒地写下誓言:“抗战必胜,此桥必复。”抗战胜利后,他主持修复了大桥,完成了自己的誓言。

北洋校友、一代法学名家王宠惠随团参加开罗会议,力争中国的正当利益,为战后中国顺利收回被占领土确立了国际法依据。

北洋校友、“迁川工厂之父”林继庸奔走于各地克服重重困难,促成沿海的工厂前往内地安家落户。

北洋校友、我国近代水利事业的开拓者张含英抗战时期对黄河的治理与开发做出了不可磨灭的贡献。

北洋校友、周志宏研制出高质量的锋钢、磁钢、不锈钢以及乌铁、纯钨、硅铁等金属材料,满足抗战军需与民用需要。

北洋校友、工矿泰斗孙越崎抗战时期自行组织设计、生产石油炼油设备创建新兴石油产业,创建中国第一座石油基地。

北洋校友,经济学家、教育家、人口学家马寅初在抗日战争初期口诛笔伐,揭露国民政府要员大发国难财,矛头直指四大家族。

北洋校友刘之祥在国内首次发现攀枝花巨型铁矿。

北洋校友,时任民国政府交通次长的曾养甫,督办中华民族的“抗战生命线”——滇缅铁路抗战时期中国与外界联系的唯一运输通道,改变了整个抗日战争的进程。

北洋校友邹岳生,参与建设了抗战期间中国多条重要公路,被称为“公路巨子”。特别是他在贵州晴隆面对特殊的喀斯特地貌和陡峭山势,主持修筑了著名的"24道拐"公路,震惊世界,也为抗战物资运输提供了关键生命线。被授予中国人民抗日战争胜利70周年纪念章。

英烈浩气光辉灿,学子戎装报国怀

北洋大学从创建就肩负着兴学强国的重任,始终走在中华民族爱国运动的前列。抗战期间,一批北洋人为国家和民族贡献自己的青春、才智、鲜血,甚至是年轻的生命。爱国精神是一代代北洋人宝贵的精神财富和奋斗不息的力量源泉。

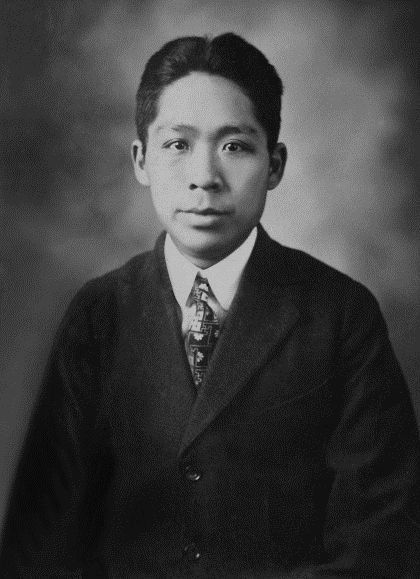

赵天麟 烈士(1886-1938)

赵天麟,革命烈士、著名爱国教育家。曾任北洋大学校长,以“实事求是”四个字教导师生,作为“校训”镶刻在校徽上,一直承袭至今。抗战期间,担任天津耀华学校校长的他,坚决抵制日本奴化教育,支持学生抗日运动,1938年6月被日本宪兵杀害。

孙景芳 烈士(1915-1947)

河北冀县人。1932年考入北洋工学院预科,两年后转入机械系1937年“七·七事变”后,投笔从戎,参加八路军,1940年加入中国共产党,1947年光荣牺牲。

黄诚 烈士(1914-1942)

河北安次人。1932年考入北洋工学院预科。1938年春参加新四军,“皖南事变”中不幸被俘,1942年4月23日从容就义,年仅28岁。

张祖舜 烈士

1936年考入北洋大学预科1937年“七·七事变”后参加革命,后在战斗中牺牲。这张照片是烈士1937年离开北洋工学院前夕在学校的留影。

马耀南 烈士(1902-1939)

山东长山人。原名马方晟1930年毕业于北洋工学院机械工程科,获学士学位。1938年加入中国共产党任八路军山东纵队第三支队司令员,1939年7月在战斗中英勇牺牲。

程明陞

1927年考入北洋大学机械工程系。八路军总部军工部一所所长,负责黄崖洞兵工厂,为我党我军培养了大批通讯人才,并千方百计地解决了我军通讯和军用电台、新闻广播电台的发电设备和所需电讯器材被中央军委授予特等劳动英雄称号。

陈志坚1931年毕业于北洋大学土木工程系。八路军总部军工部四所所长,负责梁沟兵工厂,领导修建太行山两座军工厂、山西两座电厂、一座炼铁厂,组织生产了多种轻武器。

北洋脊梁,未曾弯折今日,当我们在海河畔重建这座学府的辉煌那段血与火的岁月仍在警示教育的高地,是民族存亡的必争之地!北洋大学曾经的废墟正是中国知识分子不屈的图腾它告诉世界侵略者能拆毁校舍,却永远无法拆毁一个民族在废墟上重建文明在苦难中向光而行的基因