编者按:为迎接130周年校庆,新闻网开设【百卅荣光】专栏,旨在展现天大130年来在办学探索、人才培养、科技创新和文化传承等方面的光荣历程与历史贡献,将校史变迁和天大当下发展形成对照,传承兴学强国的校史文化血脉,振奋广大师生校友为实现世界一流大学建设目标而奋斗的精神斗志。本期文章聚焦余国琮院士以“为国争一口气”的初心和担当,在重水生产与精馏技术领域作出开创性贡献,并以一生的坚守与育人情怀,激励后辈矢志创新、科技报国。

他,心怀“国之大者”,解决“卡脖子”问题,攻克重水生产技术难关,为新中国核工业的起步作出重要贡献。

他,学以致用,深耕精馏技术,研究成果应用于数以千计的工业精馏塔,助推我国石化工业技术的跨越式发展。

他,潜心学术,言传身教,用每一天的努力和辉煌的业绩诠释“家国情怀”,激励学子为强国读书。

他是我国精馏分离学科创始人、现代工业精馏技术的先行者、化工分离工程科学的开拓者,天津大学教授余国琮院士。

80岁的他仍然在承担教育部教改项目,85岁依然站着给本科生讲课,90岁指导博士生科研,97岁伏案撰写理论书籍,百岁依然坐在书桌前归纳、凝练技术发展中的科学问题。

一定要“争一口气”

在学生心目中,余国琮先生是一棵大树,扎根泥土,直指苍穹,荫蔽大地。

“‘家国情怀’是每个天大学生的入学必修课,余先生为‘争一口气’,为国造重水的事迹,是‘家国情怀’的最好诠释,是我们身边的榜样。”我校化学工程研究所所长、余先生的学生袁希钢说。

1922年,余国琮出生于广州西关,1938年,日寇侵占广州,14个月的狂轰乱炸让16岁的余国琮目睹了满目疮痍的家园,切身之痛让他坚定地选择了科学救国之路。

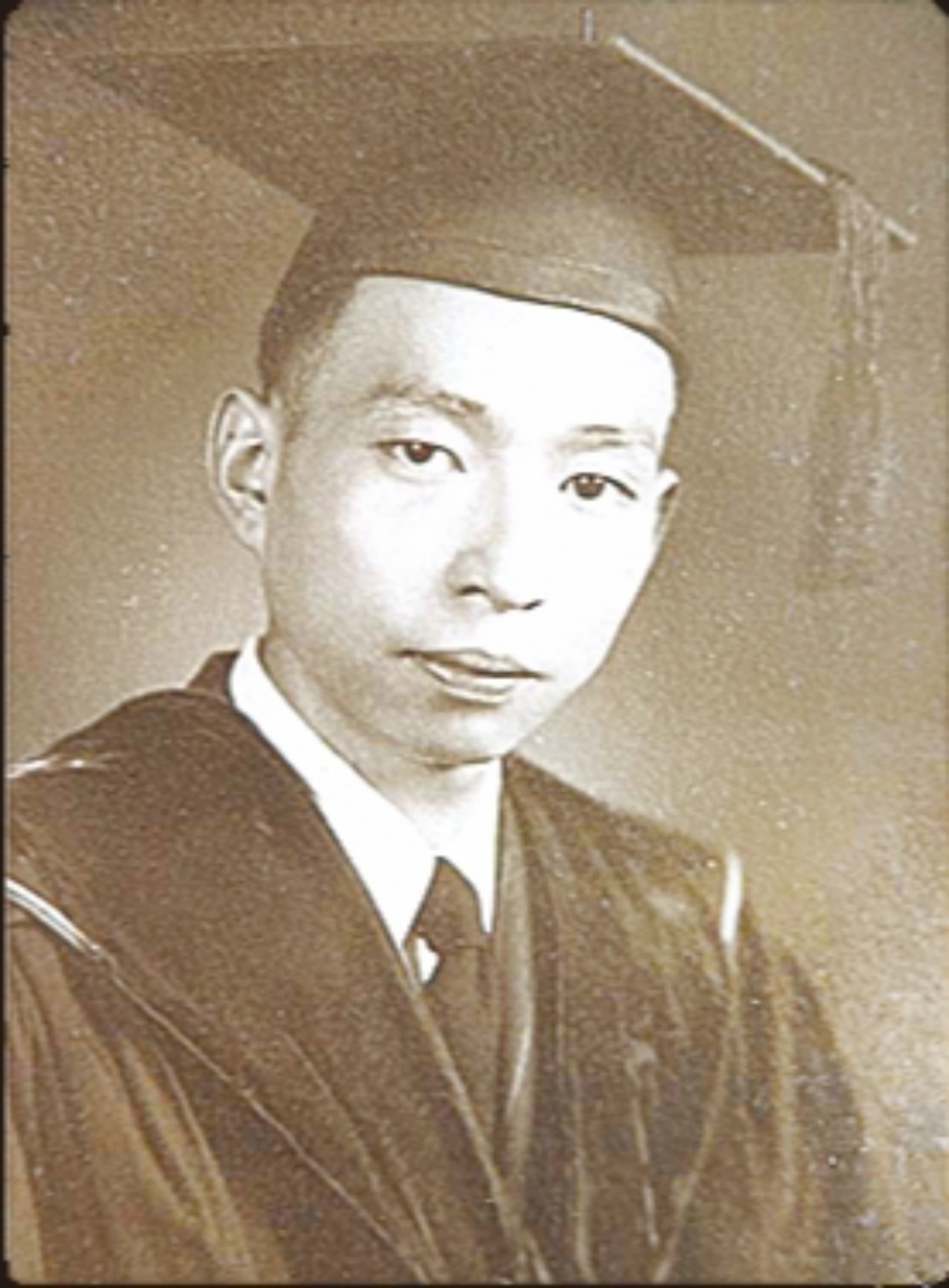

余先生1945年赴美留学,只争朝夕,两年内拿下了硕士、博士学位,1947年获匹兹堡大学博士学位后留校任教,从事化工热力学及蒸馏理论研究,被美国多个荣誉学术组织吸纳为会员,被列入1950年的美国科学家名录。那时,摆在余先生面前的是一条学术坦途。但学成报国是他一切努力的动因,当得知新中国成立的消息后,1950年8月,他毅然放弃了优越的科研平台和生活,以赴香港探亲为名避开封锁,返回祖国。

“出国留学,就是为了学成回国,报效国家。余先生的经历影响了一代又一代天大学子。”化工学院教授巩金龙追忆着先生的事迹,“科技报国是老一辈科学家的使命,实现高水平科技自立自强,是我们这一辈科技工作者的必答题。”

20世纪50年代,我国尚不掌握重水的工业生产技术。余国琮知道重水在尖端科技中的重要作用,也深知这样的核心科技是求不来的,只能靠自己研发。1959年,周恩来总理来天大视察,特地参观了余国琮分离重水的实验室。他握着余国琮的手说:“现在有人要卡我们的脖子,不让我们的反应堆运作。我们一定要‘争一口气’,不能使我们这个反应堆停下来!”为“争一口气”,余国琮带领科研团队刻苦攻关,为提取纯度达99.9%的重水首次提供了关键技术。该技术作为我国唯一的重水自主生产技术一直延用至今,为实现重水的完全自给,为新中国核技术起步和“两弹一星”的突破作出了重要贡献。

“少壮教授”成为战略科学家

上世纪50年代,我国炼油工业刚刚起步,精馏技术是其中关键。余国琮敏锐发现这一产业的重大需求,开始进行化工精馏技术领域的科研攻关,并带领学生在化工机械教研室建立了我国第一套大型塔板实验装置。他发现并提出精馏工艺和设备一体化这一重大工程科学命题,在国际上率先推出大型精馏塔流体力学理论成果。

上世纪50年代,他以30出头的年龄被评为二级教授;到了60年代,他又成为学校著名的“十八罗汉”,是名副其实的“少壮教授”。

余国琮真正做到了把论文写在祖国大地上。他指导的团队迅速实现了精馏技术的产业化,先后改造或新建的工业精馏塔已过万套,直接带动了我国石化、轻工、环保等行业精馏分离技术的进步。该技术在炼油常减压精馏领域解决了我国千万吨炼油中超大型精馏塔的设计问题,国内技术市场覆盖率达90%;在空气产品分离领域市场占有率达80%以上,完全取代了国外技术。

余国琮让我国在精馏技术领域跨入了国际先进国家行列,他以科学家的战略眼光守护着“国之大者”。

痴迷精馏的“大树”永远长青

什么是一流大学,余先生的回答铿锵:中国的一流大学必须为国家的建设和发展作出重要贡献。

矢志创新,余国琮用每一天的努力书写生命,引领后辈。他认为,创新要打破原有理论框架桎梏,引入结合其他学科的最新理论和研究成果。晚年,他又开辟出一个全新的研究领域——化工计算传质学理论,在技术发展中提炼科学问题,总结科学规律,这项研究从根本上解决了现有精馏过程的工业设计中对经验的依赖,让化工过程设计从一门技术走向科学。他的《化工计算传质学理论》专著一经出版就受到业界广泛关注,成为化工领域的畅销书。

余国琮院士以毕生心血为祖国奠定了核工业与精馏技术的基石,他为国争一口气的执着信念,也早已融入天大的精神血脉。值此建校130周年,先贤的风骨与家国情怀,将如薪火般照亮前行之路,激励一代代天大人勇担使命,书写新的百卅荣光。