编者按:为迎接130周年校庆,新闻网开设【百卅荣光】专栏,旨在展现天大130年来在办学探索、人才培养、科技创新和文化传承等方面的光荣历程与历史贡献,将校史变迁和天大当下发展形成对照,传承兴学强国的校史文化血脉,振奋广大师生校友为实现世界一流大学建设目标而奋斗的精神斗志。今年是天津大学(北洋大学)校歌发布90周年,本期推出校歌发布背后的故事。

中国大学的建立是在国家衰败民族危亡之际,中国有识之士进行的自主选择的道路。因此,中国的高校自诞生之日起,就与国家民族的命运紧密相连,肩负着兴学强国的重任。大学的文化是大学的灵魂,而校歌、校训等则是大学文化的集中体现。考察中国高校校歌的演变过程,可以清晰地看到中国大学发展的过程,特别是其大学精神的特点;考察一所校歌的诞生,则可以清晰地看到这所学校对其自身责任使命、办学定位及实现途径等的认识。

中国现代大学的诞生大的历史背景是中国近代的屈辱史,在这个阶段的显著特征是民族意识的觉醒。1895年9月30日,时任天津海关道盛宣怀通过直隶总督王文韶上奏光绪皇帝:“自强之道,以作育人才为本;求才之道,以设立学堂为先”。10月2日,光绪皇帝御笔钦准,北洋大学诞生在天津。该学校以哈佛、耶鲁等高校为范式,设头等学堂二等学堂,头等学堂学制四年,标志着中国现代大学正式诞生。

北洋大学创建之初是否有校歌,目前尚无资料。与其他学校校歌诞生的方式不同,北洋大学的校歌有一个广泛征集、公布征集稿,邀请人撰写校歌并确定的过程。北洋大学的诞生,就是在国家贫弱,饱受欺凌的背景下诞生,而校歌诞生于1935年,这个过程是北洋人对大学使命再认识的过程,也是中国知识分子在国家遭受日本侵略时,对大学肩负使命从文化自觉的层面进行思考的过程。

在存世的当时学生刊物中,我们可以看到,1935年,时任院长李书田已经亲自为校歌赋词。李书田文字功底相当了得,1944年在《秦风日报》上发表的《“工程师节”赋》以其富雅的韵律、雄浑的气势,上下五千年的工程史信手拈来,文采内容与赋的形式相得益彰。最初刊登在《北洋周刊》的校长李书田为北洋校歌的作词,依然能看到其恢弘的手笔和对北洋的无限深情:

武库宏开,葱茏佳气绕楼台。是我历史最悠久中华学府,文化胚胎,北运河流资润泽,西沽桃李遍培栽。镕欧美,铸通材。综土木机电冶金采矿,育成建设人才。看外交司法,峥嵘头角,工商路矿,蜚腾声誉,尽从实事求是中来。劝同侪。好继续共同努力,永使我北洋光华发越,普照埏垓。

“武库宏开,葱茏佳气绕楼台”描写的是一种大学办学的氛围,也就是走进大学扑面而来的文化和学术气氛,其他的寥寥数语道尽“实事求是”精神影响下的北洋长脉,欲号召北洋人“继续努力”,“永使我北洋光华发越,普照埏垓。”

此草拟的歌词曾将两度登上《北洋周刊》的版面,刊发《本校拟征集校歌并以校歌未定草登载本刊请全国北洋先后毕业各同学发表意见或改正启事》,力争以最广的范围征求师生以及各界校友的意见和建议。文中道,“本院自开辟至今,垂四十年,在全国最高学府中,历史最为悠久。近拟编纂院史,并拟徵集校歌。尚望全国北洋先后毕业各同学,本其发扬母校精神之热忱,各抒伟见,激励后生。”“并附录校歌未定草于后,肯费精神,或签注意见,或大加改正,俾使谱入乐章,浪浪上口”,“是尤本院所切祷者也”,“是尤本院所切需者也”。“倘承不吝珠玉惠赐指正,即希随时送交本院为荷。”

然而在经历了《北洋周刊》的两期刊载之后,我们在北洋周刊上又看到了另一番光景。

1935年第74期《北洋周刊》刊登了“本院院歌”:“本院前恳上海国立音乐专科学校校长萧友梅先生转托音乐艺文社社员廖辅叔君代撰院歌,俾便集会时歌咏。”歌词现已寄院,披露如下:

花堤霭霭,北运滔滔,巍巍学府北洋高。悠长称历史,建设为同胞。不从纸上逞空谈,要实地把中华改造!穷学理,振科工,重实验,薄雕虫。望前驱之英华卓荦,应后起之努力追踪!念过去之艰难缔造,愿一心一德,共扬校誉于无穷!

1935年北洋大学校歌曲谱

由于原曲不可知,与萧友梅先生的创作曲之间自然无法比较,然而从李书田谱写的歌词到请萧友梅先生转托廖辅叔先生代撰,带来的变化还是较多的。从内容看上,最大的变化,就是从原来的写实性的介绍学校学科、历史,转变为突出的一种精神上的感召,凝练了学校的办学目标、办学特色,与学校“兴学强国”的使命、实事求是的校训一脉相承,获得广大师生校友认可,最终流世传唱。

为何原来由李书田亲自撰写的文辞优美的歌词弃而不用?我们不得而知,但从校歌诞生前后李书田的几次讲话,我们推测可能与当时日寇侵华,中华民族命运面临的危机有关。1933年2月,李书田讲道:“国难方滋,榆热告急,际兹华北各大学假期未意之时,我院独先于二月一日正式开学,缴费注册后于六日上课。师生之大多数均已到院工作,紧张有加平日。岂祗表吾人之镇静,尤足见爱国之情。何则当国家民族危急存亡之秋,大学之责任愈大,国家危亡之挽救,中华民族之复兴,罔不依大学师生之如何振奋而定其运命。”

他还说道:“校舍之堂皇,设备之宏丽,院系之遍设,学生之众多,决未足尽大学使命之万一……本院诸教授专家应如何启迪领导本院诸生,而诸生又应如何奋勉受教,以共达上述之标的非独书田,所愿与本院师生所共勉,抑亦本院所愿与各国之院校所共勉者矣。”

也许身为校长的李书田,在民族危亡之际,听到萧友梅先生谱曲雄浑激昂,甚至可以感受到一种悲愤与奋勇向前毫无畏惧的内动力迸发,便毅然放弃原来歌唱建筑物、学科的歌词,启用更加体现北洋精神的校歌,亦在情理之中。1935年12月9日,学生运动爆发,与这一时期校歌体现出来中国高校群体的文化自觉形成了互相呼应。

校歌体现出北洋自诞生以来的大学精神和办学理念

“校歌之于它的学校,就如同国歌之于他的国家,可以说是校园生活的现代图腾,对大学而言,校歌不只是一串音符,一簇象征性的符号,更是一种灵魂,是大学精神的集中体现,并代表各校的特点。”(马军编纂:《近代中国高校校歌选·序》)

1895年“兴学强国”宗旨下诞生的北洋大学,虽自身屡遭危难,1900年的八国联军侵华北洋停办,1920年遭遇的法科调出北大,1929年的莫名大火龙牌大楼焚毁等等,但是北洋从未放弃对兴学强国的使命和精神的追求,每每必如凤凰浴火重生。20世纪30年代,落名为工学院的北洋没有懈怠停滞,大步迈向专办工科时代,努力扩充与国计民生息息相关的工科系科,解决当时中国的工程问题。

北洋大学龙牌大楼

1932年著名的水利工程学家、高等工程教育家李书田担任北洋工学院校长,他提出了宏伟的“国立北洋大学筹备缘起及分期完成计划”,要在学校陆续设立理、工、医、法四科研究所。在他宏大的设想指导下,1933年北洋工学院矿冶工程研究所、工程材料研究所相继成立。矿冶工程研究所设地质、探矿、冶金、选矿和燃料等五组。工程材料研究所设木材、砖石、水泥及混凝土、钢铁和柏油沥青五组。形成了体系完善的工科系科结构,为分系科培养专门的研究人才奠定了组织基础;众多教授云集北洋,为北洋研究生教育的展开奠定了坚实的人才基础,来北洋大学任教的教授都经过了相当严格的聘任程序,不仅在教书育人上高不可攀,在自己的学术研究领域更是有着很高的水准,名家汇集北洋,学术成果斐然,北洋大学率先完成了向科学研究和服务社会现代大学职能的转型,率先实现了由教学型大学向教学与科研并重型的转变,在国内引领国际学界的动向。

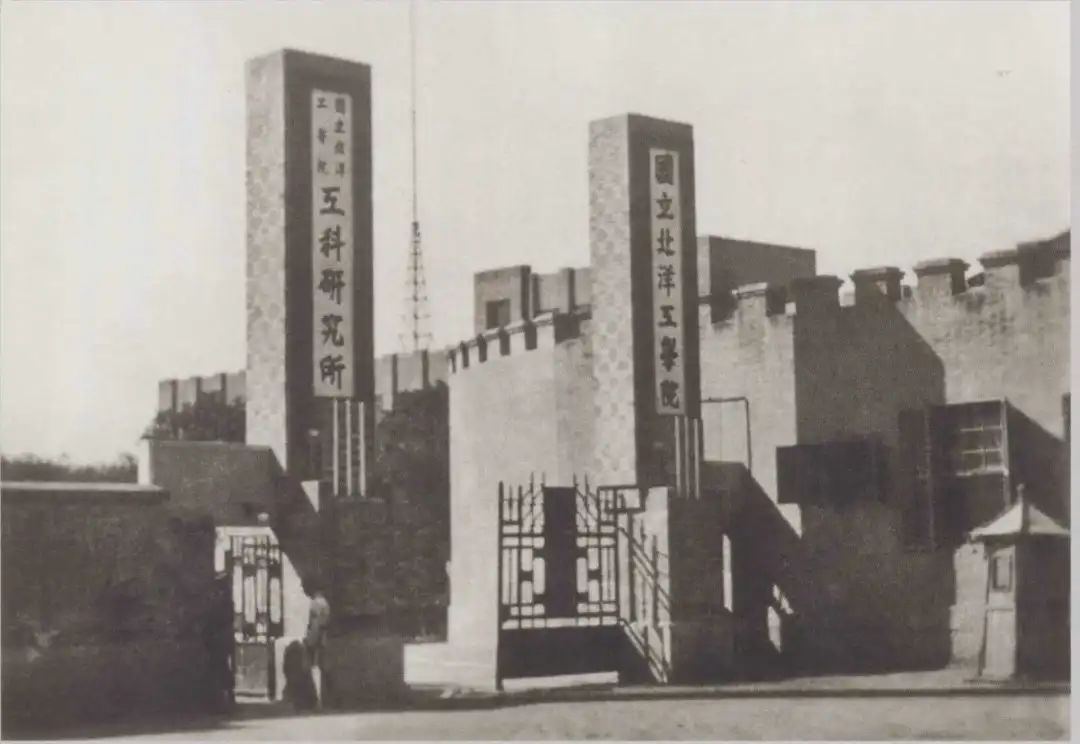

国立北洋工学院工科研究所

1934年12月5日,经民国教育部核准合并矿冶工程研究所和工程材料研究所,成立北洋大学工科研究所,开始着手筹备培养工科研究生,在全国最早开启了工科研究生教育。经过筹备1935年北洋大学“工科研究所招考研究生简章”面世,面向全国招收研究生,虽报考者踊跃,却名额甚少,当年计划招收名额仅为5个,最终只有3人榜上有名:一为采矿工程学门常锡纯;二为冶金工程学门谢家兰;三为冶金工程学门丁陈威。1937年“七七事变”前夕,首届3名研究生学习期满被均授予硕士学位,这是我国第一批工科研究生,日后都成为了各自研究领域的泰山北斗。校歌中“悠长称历史,建设为同胞。不从纸上逞空谈,要实地把中华改造!穷学理,振科工,重实验,薄雕虫”正是对上述北洋教学科研实践的真实写照和高度凝练。

“七七事变”,日本帝国主义开始了全面侵华战争,覆巢之下安有累卵,日军的铁蹄和枪炮摧毁了城市建筑,打断了北洋大学迅猛发展的态势,随着天津沦陷,北洋师生踏上了西迁陕西的艰难征途,胸中深藏家国情怀的北洋人筚路蓝缕,却使高等教育的火种在西部播撒,坚守“兴学强国”使命和“实事求是”精神工科教育也在中国西部大地绵延,可以说北洋人是用自己的血和泪践行着校歌中“要实地把中华改造”的誓言。

北洋学子西迁—翻越秦岭

此时有“中国近代音乐之父”和“中国新音乐的保姆”之称萧友梅大师为北洋创作的校歌,带有极强的艺术渲染力,超越时间,跨越空间,给人带来极强的心灵震撼,可以说是艺术与工程科学的完美结合。

一首校歌区区数字,在音乐大师的笔下成为了抗战时期学校兴学救国实践的写照和追求信念,滋育着代代北洋人以此作为行为操守和行动准则,为国家民族中心,从个体上升到国家救亡图存的层面,兼具极强的感染力,实现以文化人,其原因在于特殊时代对大学,对音乐赋予的特殊涵义,也是时代背景、大学和音乐之间多方影响互动的结果,从而体现出当时大学和社会国家文化价值观的变化。