嗨!萌新们

欢迎来到天津大学

欢迎成为“天大人”

天津大学是中国第一所现代大学

“自强首在储才,储才必先兴学”

1895年,在甲午战败、民族危难之际

一纸诏书开启了中国现代高等教育

天津大学前身——北洋大学奉旨成立

兴学强国是天津大学初心使命

也是中国高校的精神元始

天大百卅历程与民族同呼吸、共命运

中国第一张大学文凭

中国第一个水工实验所

中国第一台飞机发动机

人类首次太空脑机交互实验

……

天大校史映射着中国大学的发展之路

是中国高等教育由弱到强的鲜活注脚

镌刻着中华民族从觉醒到复兴的壮阔征程

巍巍学府是一座行走的博物馆

在北洋亭看中国大学第一张文凭

在九楼回想伟人来视察的盛况

在校训石前感受天津大学精神内核

在宣怀广场礼敬敢为人先的创新激情

……

亲爱的新天大人

欢迎在自己的母校打卡

站在每一个打卡点

目及的是天大的美景

链接的是天大的精神

赵天麟校长用舍生取义回应日寇威胁

茅以升校长开启了中国大桥建造历史

师昌绪通宵苦读只求学成报国

……

走过三问桥,面对“实事求是”的校训

每一个天大人都要扪心自问

懂吗?会吗?敢吗?

……

从这期新生特刊开始

我们将带你打开天大

九楼

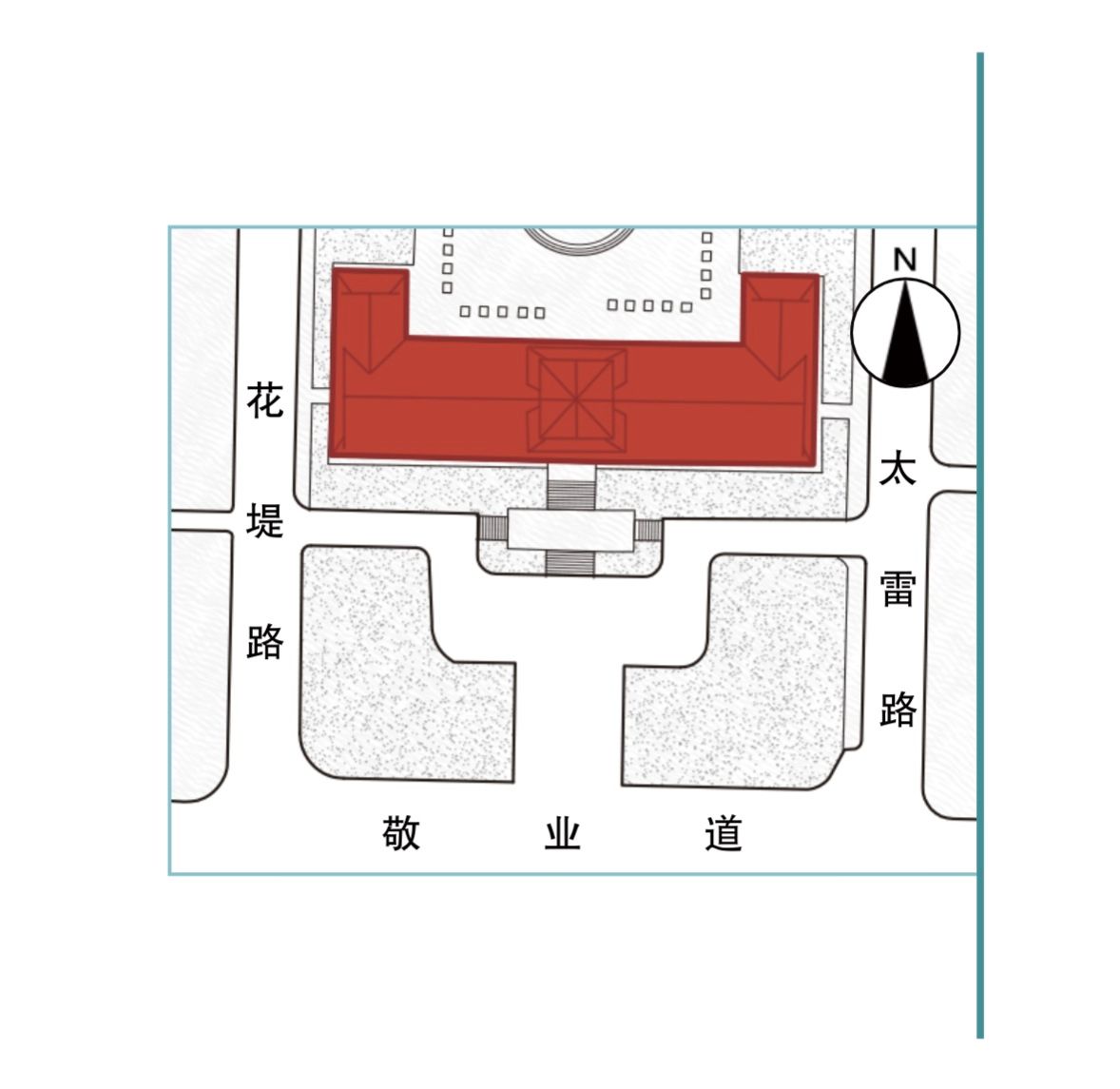

来天大一定要和九楼合张影。注意是九楼,不是九号楼,也不是第九教学楼。这是天大人对这座建筑特有的昵称。

九楼是天津大学卫津路校区的标志性建筑,也是天津大学的文化象征。甲午海战隆隆炮声和战败的屈辱震醒了中华睡狮。救国图存,清朝光绪皇帝发出《强国诏》,为响应光绪皇帝的诏旨,时任天津海关道的盛宣怀草拟了兴办新式大学的奏折,提出“自强首在储才,储才必先兴学”。1895年,24岁的光绪皇帝在这份办学的奏折上用朱笔写了五个小字“该衙门知道”。中国教育史就此翻开了新的一页,中国人举办的第一所大学开始建设。这就是天津大学的前身——北洋大学。

因救国而生,为强国而建。自诞生之日起,天津大学的血脉基因里就植入了家国情怀。

九楼,这座雄浑、古朴的建筑由天津大学建筑学院创始人徐中先生设计,1953年开工建设,建成以来,历经70年风雨,见证了中华人民共和国成立以来这所高等学府的发展变化。九楼为天津大学的历史写下了浓墨重彩的一笔。1958年8月13日,毛泽东主席到天津大学视察,包括我校师生员工在内的1万多名群众汇聚等候在九楼楼前的广场上。当日将近12点时,毛主席与陪同的领导同志一起走出九楼,站在台阶上向大家挥手致意。瞬间,整个天大校园沸腾了,人们在广场上高呼“毛主席万岁”“中国共产党万岁”。在天津大学视察时,毛主席作了重要指示:“高等学校应抓住三个东西:一是党委领导;二是群众路线;三是把教育和生产劳动结合起来。”

1976年,在里氏7.8级的唐山大地震中九楼岿然不动。不少人以为这栋在强震中傲然屹立的教学楼是用非常昂贵的材料建成的。实则不然,九楼就是用最普通的“三合土”盖起来的。但师生与工人们对施工要求极其苛刻,用来做混凝土的沙石不能有一点杂质,检测者手戴雪白的手套,随意抓取洗好的沙石,如果发现雪白的手套上沾染一点脏色,沙石就必须重新清洗。就是这样简单却极为有效的方法,保证了建筑的质量。

在有限的条件下,把事情做到极致,就是这样的点点滴滴,让天大学子懂得了什么是严谨,什么是规范。

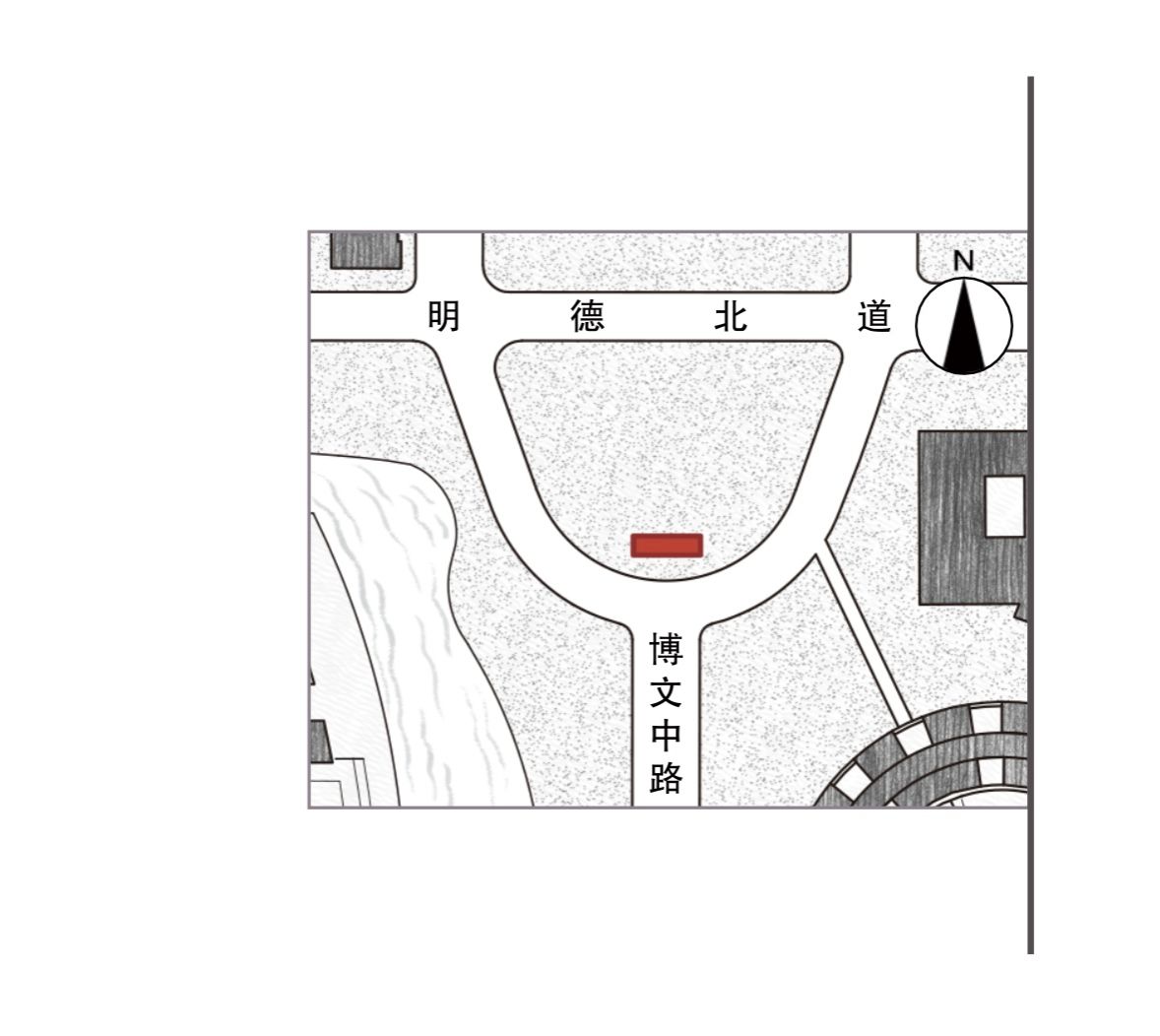

校训石

校训是对一所大学精神内核的高度集成和概括。在天津大学北洋园校区的最佳位置,矗立着重达260吨重的校训石。石头正面纹理宛如大树,“实事求是”四个大字刻在了阴面,正对1895行政大楼。新天大人,站在这块巨石前你能触摸天津大学传承百年的“实事求是,兴学强国“的精神内核。

“实事求是”,出自汉书。十九世纪末,北洋大学的创始人盛宣怀在自己的信札底稿中,经常用到一枚印章,篆书“实事求是”。

1915年前后,28岁的法学家、爱国教育家赵天麟执掌北洋。当年的中国,满目疮痍、风雨飘摇,华北之大,却放不下一张安静的书桌。担任校长不久后,年轻的赵天麟总结了北洋20年的办学历史,将“实事求是”定为北洋校训,以期劝勉师生、励精图治。二战期间赵天麟拒做汉奸,抵制“亲善教育”,写下遗书以明志,最终死于日本特务的暗杀。

校训石上刻有赵天麟先生题写的校训“实事求是”,面南一侧,岩石纹理犹如林木亘贯、树大根深、枝繁叶茂,意寓百年学府,巍巍北洋,历久沧桑,厚积薄发。

校训石的前面有一块四四方方的台子,中间刻着团龙图案,是天大的“封土台”。

2015年,新校区启用当日,最隆重的一个仪式,是由4位不同时期的北洋(天大)学子,将采自史上天大(北洋)各校区的泥土交至时任校长李家俊手中,再封入铜质的封土台内,埋在“实事求是”校训石前。天津大学(北洋大学)1895年建校,是我国近代高等教育史上建校最早的高等学府。建校130年来,学校数迁其址、几易其名,唯北洋精神绵延不断,代代相承。1900年,八国联军侵华,北洋大学堂被德军侵占,学校在西沽北运河畔建楼复课;1937年日军侵华,1938年北洋西迁陕西组建西北联大,传播中华教育之火种;1946年,北洋根脉回津复校,续北洋之传承;1951年定名天津大学,次年校址迁至七里台,探索新中国高等教育发展之路。百年沧桑,校址数迁,天津大学始终将学校的命运与国家民族的命运紧密地结合在一起,锤炼精神、积淀文化、凝聚出了“兴学强国”“爱国奉献”的北洋魂。踩着百年的土壤,守着百年的风气,学府巨擘继续抽根发芽。

兴学强国,爱国奉献。每个天大人走过明德道,矗立在广场上的校训石在注视着你,提醒你作为一个天大人的使命与荣光。

宣怀广场

走过天津大学北洋园校区的正门仿佛走过时光隧道。天津大学120年历程按照特定的时间分为12个时段立碑铭记,每一方石碑的背面都镌刻着对应时间段的大事记,从清末初建时的博文书院到花堤霭霭的西沽校区,从抗日西迁的七星灯火到海棠花开的卫津路校园,北洋园校区正门铭刻的一笔一画,记录着这所大学的沧海桑田,更见证着北洋大学——天津大学坚定前行的铿锵脚步。穿过这道时光隧道,新时代的天津大学就展现在眼前。

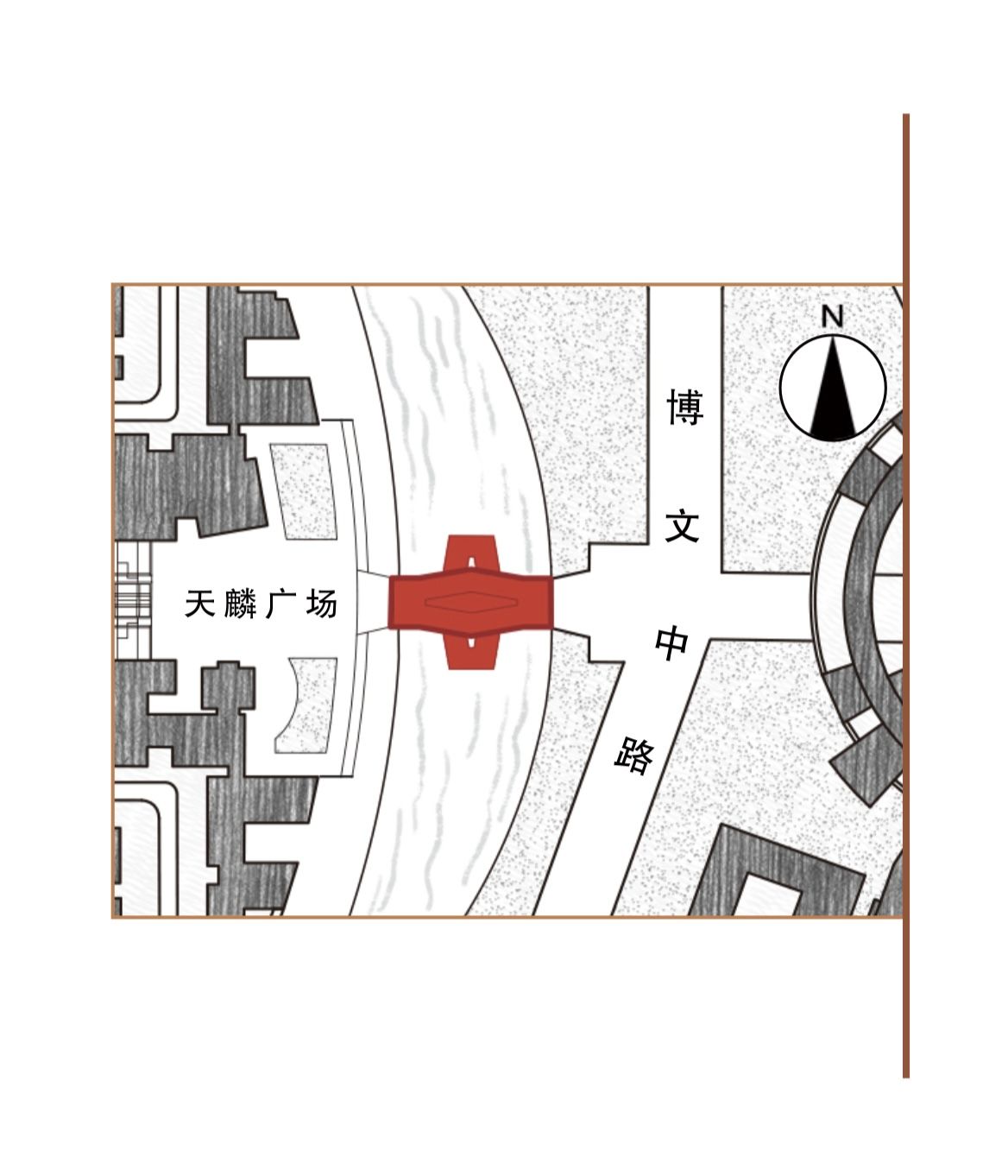

走进校门,你一定会被一座圆形的建筑吸引,在一众方方正正的校园建筑中,这座圆形建筑靓丽抢眼,它就是被同学们戏称为“斗兽场”的北洋园主楼——32教学楼。走进这座圆楼,就是宣怀广场。

宣怀广场以北洋大学创校人盛宣怀的名讳命名,由北洋园校区的主楼环抱形成。圆形的宣怀广场被恢弘大气的主楼环抱着,呈现出一种开放的姿态,并且在外观上与郑东图书馆形成了“圆”与“方”的呼应,隐喻了中国古代“天圆地方”的哲学思想,彰显着天津大学深沉厚重的校园文化,形成了一道靓丽的风景线。漫步在广场上,你可以感受到天津大学这所百年学府开放包容、严谨治学的精神姿态。

“自强首在储才,储才必先兴学。”洋务派代表人物盛宣怀,1895年奏请光绪皇帝,创办了中国第一所现代大学——北洋大学(天津大学)。这个创造了“11项“中国第一的实业家,也开创了中国高等教育之先河,被誉为中国高等教育之父。北洋大学成立后,中国高等教育也翻开了新篇章。

宣怀广场地面,以北洋亭为中心,漾开一圈一圈的年轮。隐喻着“十年树木,百年树人”的教育理念。地面上散落的小灯从空中俯瞰为十二星座图,寓意“脚踏实地,仰望星空”。

这座建筑还是一座能调正方向的神奇建筑。天津大学北洋园校区形状并不是方方正正,而是像一个盾牌,与原北洋大学的校徽轮廓极为相似。所以学校正门的方向与学校中轴线并不垂直。设计师巧妙的用圆形构造的宣怀广场让你觉得自己从校门走向校园中轴线是一条笔直的大道。

季节更替,昼夜相惜,望天大人肩负起“兴学强国”的使命,在星辉交映中,续写“天大故事”,把青春的汗水挥洒在民族复兴的征程中,成就人生华章!

三问桥

天津大学北洋园校区,中轴线上有一座“三问桥”,很多人以为“三问”是纪念孔子三问,殊不知天大的三问,是面对校训“实事求是”的扪心自问——懂么?会么?敢么?

赵天麟治校时期的学生张含英,多年之后成了天大校长。他在办公室常年悬挂“实事求是”的条幅,上书自己的“三问”:懂么?会么?敢么?

实事求是天大“三问”,是这所百年学府历史深处的回响。在这里,你的实验记录本大概率会被导师编上页码。实验可以出错,但记录不许撕毁。在这里,你的导师也许会答错问题,但只要他察觉自己的错误,他一定会在第一时间赶回来纠正。因为可以出错,但不能掩盖错误。

“悠长称历史,建设为同胞,不从纸上逞空谈,要实地把中华改造。”这首创作于1935年的天津大学校歌被代代天大人传唱,也是天大人对实事求是的理解与实践。作为中国最重要、最大的几所工科大学之一,天津大学深刻影响了国家工业体系的建立。在这里任教的茅以升奉命主持修建钱塘江大桥,改变了外国人垄断中国大桥建造的历史。毕业生孙越崎,被认为是中国石油工业的创始人之一,领导建立了我国第一座石油基地——玉门油矿。目前,中国化工业80%以上的精馏塔采用了天大的技术。这里诞生的内燃机高效清洁燃烧新技术,占市场份额70%以上。包括南水北调在内,近10年我国大江大河上建设的70%以上高坝工程,都应用了天大的重大水利水电工程施工实时控制成果。天大有全国唯一的国家工业结晶工程技术研究中心,这里有一张项目应用地图,除了西藏,他们的结晶技术应用遍及祖国大陆。港珠澳大桥、三峡工程、火星探测工程、天宫二号载人飞船、C919大飞机,一个个上天、入地、下海的世界级“大国工程”都有着天大人的成果和身影,有着天大人对“实事求是”的坚守。

三问桥上是钢筋铁皮,桥下是红砖褐泥,有着工科的硬朗刚毅,也又兼具人文的浪漫气息。河畔杨柳依依,桃花霭霭。走上这座桥,“那河畔的金柳,是夕阳中的新娘”徐志摩的诗会悄然钻进你的脑海。桥下的绵密草地,一群鸭子正聚成一团讨论着什么。不远处的白鹅挥着翅膀冲向鸭子。

慢慢踱过书田广场,走向灯火辉煌的图书馆,点点灯光勾勒出那条通向三问桥的路,似是赴一场跨越百年的邀约。夜空下的三问桥犹如沉思的哲人般静默无言,而“懂么?会么?敢么?”的哲学三问又再次回响在灵魂深处。

在实践中弄懂“实事求是”、做到“实事求是”、更敢于坚持“实事求是”,是每个天大人都必须回答好的问题,需要用一生的时间去探索。

本版撰文 赵晖 摄影 刘延俊

本版责任编辑:赵晖

学生编辑:丁怡丹